ТРАНЗИСТОРНЫМ ПРИЕМНИК

Е. Гумеля, Радио №6/1965, ст. 37

Приемник рассчитан на работу в средневолновом 560—187 м (520- 1620 кгц) и длинноволновом 1500—700 м (420- 150 кгц) диапазонах волн. Чувствительность приемника 300-350 мкв/м, избирательность по соседнему каналу при расстройке ±10 кгц не хуже 30 дб. Выходная мощность в целях экономии выбрана сравнительно небольшой около 70 мет, что при современных чувствительных громкоговорителях позволяет получить достаточную громкость звучания. В приемник введена АРУ с задержкой, поэтому большинство принимаемых радиостанций прослушиваются с одинаковой громкостью (при изменении сигнала на входе более чем на 60 дб выходной сигнал изменяется на 6 дб). Приемник потребляет от источника питания напряжением 9 в в режиме молчания около 6 ма, при максимальной громкости около 15 ма. Благодаря применению стабилизации напряжений смещения высокочастотных транзисторов, приемник сохраняет работоспособность при падении напряжения питания с 9 до 5 в

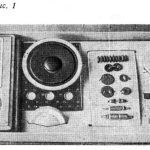

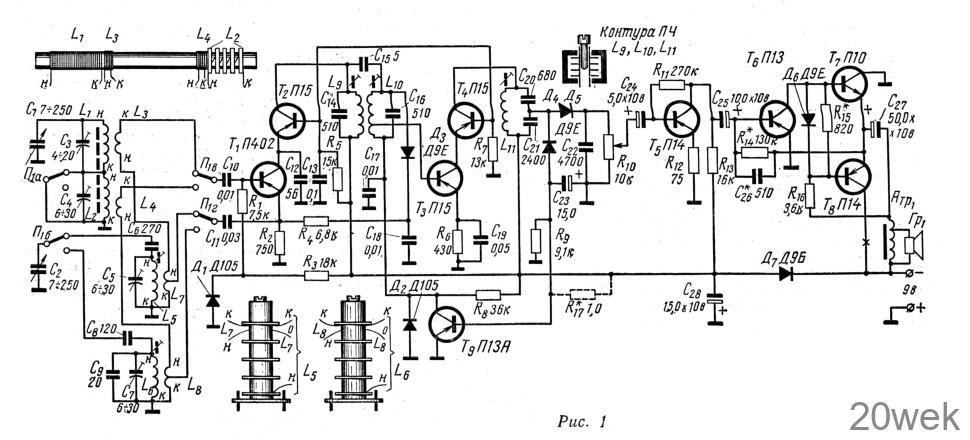

Принципиальная схема приемника Сигнал с магнитной антенны (рис. 1) через соответствующие катушки связи L3 (диапазон СВ) или L4 (диапазон ДВ) подводится к каскодному преобразователю частоты, выполненному на транзисторах T1 типа П402 (П423, П416) и Т2 типа П15 (П14,П16).Последовательно с катушками связи L3, L4 входного контура включены катушки связи L7, L8 контура гетеродина, отводы от которых через соответствующие контакты переключателя диапазонов подключаются к эмиттеру транзистора Т1. Для входного сигнала транзистор T1 включен по схеме с общим эмиттером, а для сигнала гетеродина по схеме с общим коллектором. Каскодная схема преобразователя позволила практически полностью разделить цепи сигнала гетеродина и сигнала ПЧ, благодаря чему в значительной степени уменьшилось количество интерференционных свистов при приеме радиостанций. На транзисторе Т1 собран преобразователь частоты, а на транзисторе T2 усилитель ПЧ, второй транзистор включен по схеме с общей базой. Так как входное сопротивление этого каскада мало, а проходная емкость эмиттер — коллектор меньше проходной емкости база — коллектор, каскад работает устойчиво при значительных величинах сопротивлений нагрузки (80-120 ком), даже если настройка входного контура близка к настройке контура ПЧ L9C14. Последнее обстоятельство имеет место в конце диапазона СВ и начале диапазона ДВ. Применение низкочастотного транзистора типа П15 (кроме удешевления стоимости приемника) вызвано тем, что у него вывод базы соединен с корпусом, тогда как у транзисторов типа П401-П403 с корпусом соединен вывод коллектора и при неблагоприятном монтаже его необходимо экранировать. Для облегчения работы гетеродина на высоких частотах к коллектору транзистора T1 подключен блокировочный конденсатор С12, который благодаря малой емкости и малому входному сопротивлению транзистора Т2 практически не шунтирует сигнал ПЧ. Смещение на базу транзистора T1 (порядка 0,7 в) подается через сопротивление от стабилизатора напряжения, выполненного на диоде Д1 включенном в прямом направлении. Из-за значительной величины ограничительного сопротивления R3 расход тока от источника питания не превышает 0,5 ма.

В коллекторную цепь транзистора Т2 включен полосовой фильтр ПЧ с емкостной связью между контурами L9C14; С15; L10C16. С отвода второго контура фильтра ПЧ напряжение частоты 460 кгц подводится к базе транзистора Т3 типа П15 каскодного усилителя ПЧ. Так как оба каскада (преобразователь и усилитель ПЧ) выполнены по каскодной схеме, то смещение на базы транзисторов Т2 и T4 подается с одного и того же делителя R5 и R7, блокированного по промежуточной частоте конденсатором С13. Во избежание связи между каскадами емкость этого конденсатора должна быть не менее 0,05 мкф.

В коллекторную цепь транзистора Т4 включен одиночный контур ПЧ с емкостным делителем С20 и С21 для согласования резонансного сопротивления контура L11С20С21 с входным сопротивлением детектора. Детектор выполнен по схеме удвоения напряжения на диодах Д4 и Д5 типа Д9Е. Нагрузкой детектора по переменному току служит регулятор громкости R10, по постоянному — сопротивления R10 и R9 через последнее напряжение автоматической регулировки подводится к базе транзистора T9 усилителя АРУ.

Усилитель АРУ выполнен на транзисторе типа П13А, хотя можно применить и любой другой низкочастотный транзистор, имеющийся в распоряжении радиолюбителя. Так как на базе транзистора T9 отсутствует начальное смещение, система АРУ начинает работать не при минимальном напряжении сигнала на входе приемника, а при напряжении, в 2-3 раза превышающем номинальную чувствительность. Порог срабатывания системы АРУ можно подобрать, подключив сопротивление R17, указанное на схеме пунктиром. Если напряжение продетектированного сигнала на сопротивлении R9 больше, чем напряжение отпирания транзистора Т9, в коллекторной цепи последнего появится ток, шунтирующий диод Д2 стабилизатора напряжения смещения транзистора Т3 и уменьшающий напряжение на его базе. Снижение напряжения на базе транзистора Т3 усилителя ПЧ уменьшает коллекторные токи транзисторов Т3, и крутизну их рабочих характеристик, а следовательно, коэффициент усиления каскада ПЧ. Однако при очень сильном уменьшении базового смещения на транзисторе Т3, что бывает при приеме сигналов мощных местных передатчиков, транзисторы Т3 и T4 могут запереться совсем, и в системе АРУ—УПЧ возникнут релаксационные колебания с частотой, определяемой параметрами фильтра АРУ. Кроме того, названное явление может привести к расстройке контура L10С16. Для устранения указанных недостатков служит диод Д3 типа Д9Е, который включен таким образом, что при падении напряжения смещения на базе транзистора Т3 ниже 0,5 в, он отпирается и шунтирует контур L10C16. Шунтирующее действие диода тем больше, чем меньше напряжение на базе транзистора Т3. Сопротивление R4 ограничивает ток через диод Д3 и, вместе с конденсатором С18 образует развязывающий фильтр для частот гетеродина.

Низкочастотный сигнал с потенциометра R10 подводится ко входу усилителя НЧ. Первый каскад этого усилителя выполнен на транзисторе T5 типа П14. Транзистор Т3 работает при малом токе и малом напряжении коллектора, что снижает уровень его шумов. Температурная стабилизация первого каскада усиления НЧ обеспечивается сопротивлением смещения R11, подключенным к коллектору транзистора Т5. Сопротивление R12 в цепи эмиттера несколько повышает входное сопротивление каскада и регулировка громкости получается более плавной. Предоконечный каскад усиления НЧ выполнен на транзисторе T6 Типа П13, в коллекторную цепь которого включена нагрузка, состоящая из сопротивлений R15, R1б и диода Д6, который служит для температурной стабилизации режима работы транзисторов T7 и Т8. Отрицательная обратная связь через сопротивление R14 уменьшает коэффициент нелинейных искажений двух последних каскадов усилителя НЧ, а через конденсатор С26 корректирует частотную характеристику усилителя в области высших звуковых частот, так чтобы получалось наиболее естественное звучание при применении малогабаритного электродинамического громкоговорителя. Выходной автотрансформатор должен обеспечивать сопротивление нагрузки оконечного каскада порядка 100 ом, поэтому в зависимости от величины сопротивления звуковой катушки громкоговорителя коэффициент трансформации должен быть различным.

Вместо сопротивления фильтра в цепи питания высокочастотных каскадов и первого каскада усилителя НЧ включен диод Д7 типа Д9Б, что позволяет сохранить работоспособность приемника при значительном разряде батарей питания.

Детали и конструкция

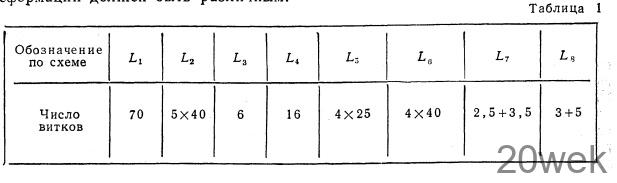

Блоком конденсаторов переменной емкости служит сдвоенный конденсатор с воздушным диэлектриком 2X (74-250) пф, однако можно использовать любой малогабаритный конденсатор переменной емкости с оконечной емкостью порядка 240-250 пф. В случае применения конденсатора чехословацкой фирмы «Тесла» число витков контурных катушек следует изменить в соответствии с табл. 1. Переключатель диапазона одноплатный на два положения, он также может быть любого типа.

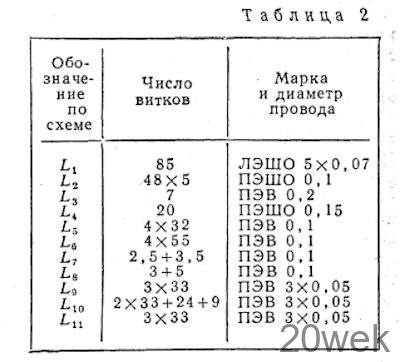

Контурные катушки гетеродина намотаны на 4-секционных каркасах из полистирола с ферритовым сердечником от сетевых ламповых приемников. Входные контуры наматываются на склеенных бумажных гильзах. Количество витков названных катушек указано в табл. 2, а их размещение на каркасах показано на рис. 1. Катушки контуров ПЧ использованы от приемника «Атмосфера», годятся и любые другие контуры ПЧ с контурной емкостью порядка 4004-500 пф. При этом следует учесть, что все катушки ПЧ должны быть заключены в индивидуальные экраны и иметь добротность на менее 1004-140.

Конденсаторы С14; С16 и С20 применены типа КСО; использовать конденсаторы типа КТМ, особенно группы «Н», обладающие малой добротностью и большой температурной нестабильностью, нежелательно. Регулятор громкости малогабаритный любого типа, желательно с выключателем питания. Электролитические конденсаторы типа ЭМ (на схеме (рис. 1) указаны минимально допустимые рабочие напряжения, применение конденсаторов с большими рабочими напряжениями вполне допустимо).

О возможной замене транзисторов в высокочастотном тракте говорилось при описании схемы, к этому следует добавить, что транзистор Т1 может быть типа П401; П420 и даже П15 (при некотором снижении чувствительности приемника). В усилителе НЧ можно применять любые низкочастотные транзисторы соответствующей проводимости, следует только иметь в виду, что для получения указанной выходной мощности в оконечном каскаде оба транзистора с проводимостью «р—п—р» и «п—р—п» необходимо выбирать с коэффициентом усиления по току не менее 50-60. Вместо диодов Д9Е можно применять диоды Д2Е; Д9К, а вместо Д105 любые маломощные кремниевые диоды.

Выходной автотрансформатор можно намотать на сердечнике любого размера от 4X4 до 10X10 мм. Его обмотка должна содержать 450 витков провода ПЭЛ 0,2 или ПЭЛ 0,3, при этом важно только выбрать необходимый коэффициент трансформации в соответствии с сопротивлением звуковой катушки громкоговорителя. В изготовленном автором приемнике применен громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 6,5 ом. Автотрансформатор собран на сердечнике 6×6 мм, коэффициент трансформации 4,4 : 1. При применении громкоговорителя 0,1ГД6 с сопротивлением катушки 10 ом коэффициент трансформации следует выбрать равным 3:1. При монтаже приемника все высокочастотные соединения следует делать возможно более короткими, а ферритовый стержень магнитной антенны возможно дальше отнести от тракта ПЧ (особенно последнего контура), выходного трансформатора и громкоговорителя.

Налаживание приемника Налаживание приемника следует начинать с установки режимов всех транзисторов по постоянному току. Первоначально, подбирая величину сопротивления R14, добиваются, чтобы напряжение на эмиттерах транзисторов выходного каскада составляло половину напряжения батареи питания. Затем, разорвав цепь коллектора транзистора Т8, включают в разрыв миллиамперметр со шкалой 5-10 ма и, регулируя сопротивление К15, устанавливают ток через транзисторы T7 и Т8 в пределах 1,5-2 ма. При меньшем значении тока возможны заметные на слух нелинейные искажения, особенно при падении напряжения батареи питания, а ток, больший 2 ма, вызывает ничем не оправданный расход питания. На этом налаживание оконечного и предоконечного каскадов усилителя НЧ заканчивают. Режим транзистора Т5 весьма некритичен и если напряжение на его коллекторе, замеренное авометром (с сопротивлением 5-10 тысяч ом/волып) лежит в пределах 14-2 в, сопротивление R11 можно не трогать, при больших разбросах коллекторного напряжения следует подобрать это сопротивление до получения заданного режима. Режим транзисторов Т2 и Т4 устанавливается автоматически, следует только проконтролировать, чтобы напряжения на их эмиттерах (коллекторы T1 и T3) лежали в пределах 3,5-4,2 в. Напряжения на эмиттерах транзисторов T1 и Т3 должны быть 0,4-0,6 в, при значительном отличии их от указанных значений следует проверить правильность включения диодов Д1 Д2 и Д3, а также величины сопротивлений R5, R7, R2 и R6- Если напряжения на эмиттерах транзисторов T1 и Т3 находятся в указанных пределах, то для повышения чувствительности с базы транзистора по промежуточной частоте до 2 мкв, величины сопротивлений Д2 и R6 следует подобрать более точно. Величина сопротивления R6 (в килоомах) должна численно иметь то же значение, что и напряжение на эмиттере транзистора Т3, а величина сопротивления R2 (в килоомах) должна быть в 1,5 раза больше напряжения на эмиттере транзистора T1. На этом заканчивают подгонку режимов транзисторов приемника по постоянному току. После этого, если у любителя имеется генератор стандартных сигналов, например ГСС-6, нужно отпаять конденсатор С10 от переключателя диапазонов и подсоединить его к делителю ГСС к клемме с обозначением «1». Затем ГСС настраивают на частоту в пределах от 455 до 470 кгц и, подключив к выходу приемника любой вольтметр переменного тока со шкалой 14-3 в, настраивают по максимуму показаний прибора контура L9C14; L10C16 и L11С2о, С21. При отсутствии вольтметра с указанными пределами измерения переменного тока, можно использовать вольтметр постоянного тока со шкалой 1-3 в, подключив его к эмиттеру транзистора Т3, максимум настройки в этом случае будет соответствовать минимальным показаниям вольтметра. Кроме правильности настройки контуров, уменьшение показаний вольтметра будет свидетельствовать об исправности работы системы АРУ. После настройки тракта ПЧ вывод конденсатора С10 припаивают на прежнее место, приемник переключают на СВ диапазон и вгоняют его в заданные границы. Для этого, связав контур ферритовой антенны небольшим витком провода (подключенным к делительной головке) с генератором ГСС-6, изменяют в конце диапазона индуктивность катушки L5 и в начале — емкость конденсатора С5. Затем переключают приемник на ДВ диапазон и подстраивают его с помощью катушки L6 и конденсатора С7. Подогнав диапазоны, приемник снова переключают на СВ диапазон и сопрягают входной и гетеродинный контуры на частотах 600 и 1560 кгц, по нескольку раз, переходя от конца к началу диапазона до достижения максимальной чувствительности приемника. После сопряжения СВ диапазона аналогичным образом сопрягают ДВ диапазон на частотах 165 и 400 кгц. При отсутствии ГСС настройку приемника можно произвести, руководствуясь указаниями, приведенными в статье Е. Гумели «Налаживание транзисторных приемников в любительских условиях» в журнале «Радио» № 9, за 1961 г.