Приемник на четырех транзисторах

И. ВАСИЛЬКЕВИЧ, Радио №10/1966, ст.38

Описываемый супергетеродин предназначен для приема радиостанций в диапазоне длинных (150—415 кгц) и средних (520— 1600кгц) волн. Относительная простота настройки и широкое применение стандартных узлов и радиодеталей делают возможным его повторение даже начинающими радиолюбителями. Чувствительность приемника в любом из диапазонов при полной выходной мощности не хуже 4 мв/м. Промежуточная частота 465 кгц. Полоса частот, воспроизводимых усилителем НЧ,— 300—3500 гц. Выходная мощность его 3 мет при нагрузке на капсюль слухового аппарата с сопротивлением обмотки 80 ом и коэффициенте нелинейных искажений не более 5%. Напряжение источника питания (батарея «Крона») En=8 в. Потребляемый ток (при En=8 в) 8,5 ма.

Работоспособность приемника сохраняется при уменьшении питающего напряжения до 3 в. Чувствительность при этом ухудшается до 20 мв/м, выходная мощность снижается до 0,5 мет. Обычно в транзисторных приемниках заземляют положительный полюс батареи, но в описываемом приемнике заземлен отрицательный полюс. Это позволило уменьшить количество цепей развязок без ущерба для качества работы приемника.

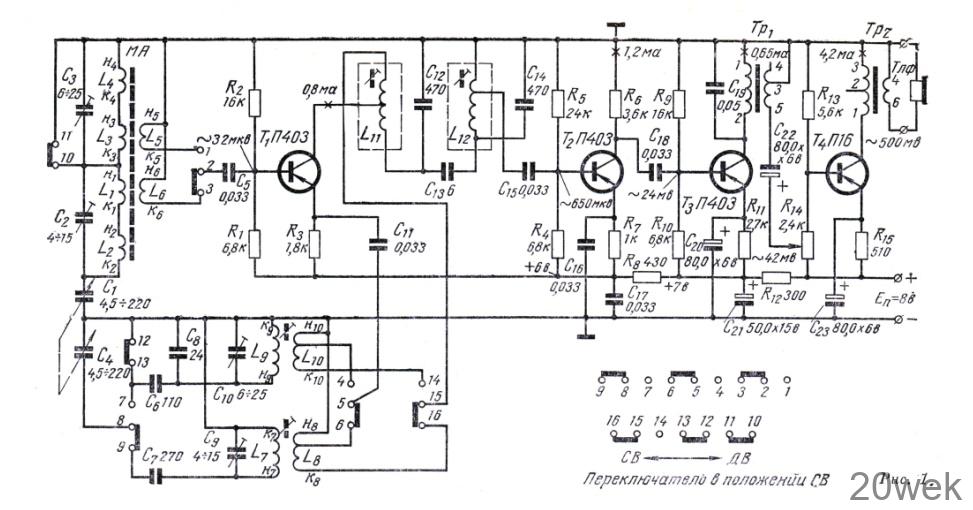

Принципиальная схема. Приемник состоит из преобразователя (Т1), однокаскадного усилителя ПЧ (Т2), транзисторного детектора (Т3) и усилителя мощности (Т4) (Рис. 1.).

Прием ведется на внутреннюю магнитную антенну. Обмотки катушек входного контура и связи намотаны на ферритовом стержне магнитной антенны (Ф-600) длиной 160мм и диаметром 8 мм. Входной контур каждого поддиапазона выполнен в виде двух последовательно включенных катушек (L1 L2— СВ; L3, L4— ДВ). Индуктивность контура зависит как от числа витков катушек, так и от расстояния между ними (при сближении катушек индуктивность увеличивается и наоборот). Последнее обстоятельство используется для подстройки входных цепей при сопряжении.

При работе в длинноволновом диапазоне катушки L1—L4 включаются последовательно, а в средневолновом — катушки L3, L4 закорачиваются. Катушка связи L5 используется при работе на длинных волнах, L6— на средних.

Входные контуры настраивают одной из секций конденсатора переменной емкости (C1). В приемнике применен стандартный конденсатор переменной емкости с твердым диэлектриком (4—220 пф). Однако можно использовать и другие аналогичные конденсаторы (например, типа «Tesla»).

Гетеродин преобразовательного каскада собран по схеме с автотрансформаторной связью. В его контуре при работе на длинных волнах используются катушки L9, L10; на средних — L7, L8. Контуры гетеродина настраиваются второй секцией конденсатора переменной емкости C4. Транзистор преобразователя Т1 для входного сигнала, подводимого к его базе с одной из катушек связи (L5 на ДВ и L6 на СВ), включен по схеме с общим эмиттером, а для напряжения гетеродина, поступающего через конденсатор С11 на его эмиттер,— но схеме с заземленной базой. Напряжения сигнала и гетеродина подаются на разные электроды транзистора T1, чтобы ослабить связь между входными и гетеродинными контурами.

Следует отметить, что в преобразователях на одном транзисторе невозможно подобрать режим одинаково оптимальный и для генерирования, и для преобразования. Поэтому они менее стабильны в работе, имеют меньший коэффициент усиления и более высокий уровень нелинейных искажений, чем преобразователи с отдельным гетеродином. Экспериментально было установлено, что в диапазоне длинных и средних волн наиболее высокая стабильность генерирующего преобразователя при достаточно высоком коэффициенте усиления получается при токе коллектора Iк=0,75—0,85 ма и напряжении коллектор — эмиттер Uкэ= 4—5 в. Коэффициент усиления по напряжению в этом случае равен 10—20, причем его величина мало зависит от частоты сигнала.

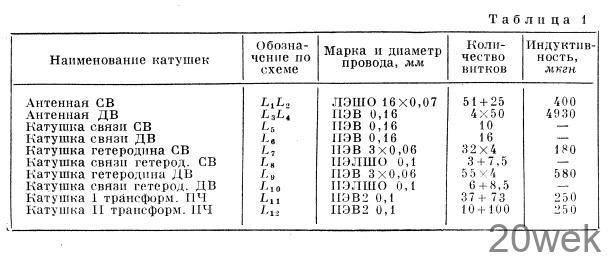

В гетеродине использованы катушки от радиоприемника «Гауя». Индуктивность и намоточные данные всех катушек приемника сведены в табл. 1. Можно использовать также катушки других карманных приемников с аналогичным конденсатором переменной емкости или изготовить их самостоятельно.

В коллекторную цепь преобразователя включен двухконтурный полосовой фильтр с емкостной связью, настроенный на промежуточную частоту. Контуры фильтра слабо связаны между собой и с транзисторами T1 и T2, чем достигается хорошая избирательность по промежуточной частоте при сравнительно узкой полосе пропускания (по уровню 0,7 2дf=9 кгц). Связь между контурами можно регулировать, изменяя в некоторых пределах емкость конденсатора С13.

Катушки фильтра L11 и L12 намотаны в броневых сердечниках типа СБ-1a и помещены в латунный экран. Во всех фильтрах ПЧ, имеющих емкостную связь, отдельные катушки контуров экранируют, чтобы исключить индуктивную связь между ними. Вместо указанного фильтра можно использовать ФСС от любого карманного или переносного приемника на транзисторах, промежуточная частота которого 465±2 кгц.

Напряжение ПЧ с выхода фильтра (отвод от части витков катушки L12) подается на резистивный усилитель ПЧ (транзистор T2 типа П403), нагрузкой которого является детектор, собранный на транзисторе T3 (П403). Входное сопротивление последнего достаточно велико, что позволило получить значительное усиление по промежуточной частоте (около 37) от каскада усилителя ПЧ (Т2).

Усиление этого каскада можно регулировать, изменяя в некоторых пределах ток /к или сопротивление резистора R6. При увеличении IК и усиление возрастает и наоборот. Следует помнить, однако, что транзистор Т2 должен работать в линейном режиме. Поэтому уменьшать /к менее чем до 1 ма нецелесообразно.

Детектор на транзисторе одновременно с детектированием и усиливает сигнал. Схема детектора, по существу, не отличается от обычной схемы усилителя ПЧ с трансформаторной нагрузкой в коллекторной цепи. Отличаются они лишь режимами транзистора, который для эффективного детектирования должен быть резко нелинейным. Сигнал детектируется из-за нелинейной зависимости тока коллектора от напряжения между базой и эмиттером при малых токах /к (0,5—0,6 ма). С этой целью с делителя R9, R10 подается небольшое отрицательное относительно эмиттера (примерно 0,1 в) напряжение смещения на базу транзистора T3, в результате чего рабочая точка попадает на участок большей крутизны характеристики. Для повышения коэффициента передачи детектора применена трансформаторная связь с усилителем мощности. Конденсатор С19, включенный в коллекторную цепь транзистора T3, замыкает цепь тока промежуточной частоты.

Усилитель мощности (транзистор T4) работает в режиме класса А (/к=4 ма) и имеет трансформаторную связь с нагрузкой. Уровень громкости можно регулировать потенциометром R14, включенным в цепь базового делителя транзистора T4.

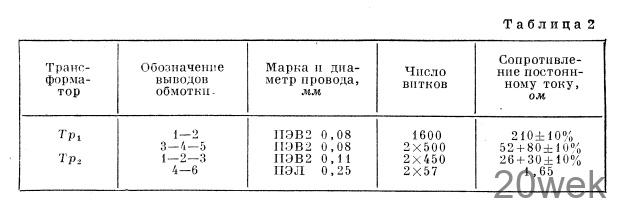

Конденсатор С22 подключен к одному из выводов вторичной обмотки Tр1, средняя точка которой заземлена. Первичная обмотка Тр2 полностью включена в коллекторную цепь транзистора T4.

При отсутствии трансформаторов указанного типа можно использовать другие аналогичные трансформаторы.

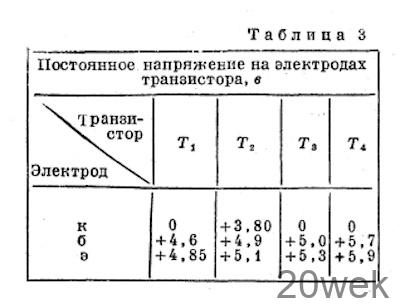

Налаживание. Сначала проверяют режим всех транзисторов по постоянному току. Если монтаж выполнен правильно и все радиодетали исправны, режимы транзисторов по постоянному току должны быть близки к указанным в табл. 3. Значительные расхождения режима какого-либо каскада с табличными данными свидетельствуют о неправильном монтаже цепей, влияющих на режим этого транзистора, или о неисправности последнего.

Если необходимо изменить (подогнать) режим с помощью резисторов R3, R7, R11 R15, можно грубо изменить ток коллектора транзисторов T1 T4 (ПРИ увеличении их /к уменьшается, и наоборот), а с помощью резисторов R1, R4, R10, R14— плавно (увеличение последних вызывает рост IК, и наоборот).

Далее проверяют усиление каскадов по переменному току (ориентировочные значения напряжения усиливаемого сигнала различных каскадов приведены на принципиальной схеме). Для этого к выходу приемника параллельно телефонам подключают индикатор выхода и осциллограф. Движок потенциометра R14 устанавливают в положение, соответствующее наибольшей громкости.

В первую очередь определяют работоспособность каскадов на транзисторах T4 и Т3. Для этого на базу транзистора Т3 подается от ГСС модулированное напряжение промежуточной частоты (глубина модуляции 30%) порядка 10 мв через конденсатор емкостью 0,01—0,05 мф. Если при этом напряжение НЧ на нагрузке составляет 150—250 мв, каскады работают нормально. Увеличивая напряжение ГСС, замечают, когда начинается ограничение сигнала на выходе. Обычно оно наступает при напряжении на выходе примерно 500 мв, что соответствует выходной мощности 3 мВт (действующее значение).

Напряжение сигнала на базах транзисторов Т3 и T4 должно быть близко к значениям, указанным на рис. 1.

При настройке полосового фильтра входные цепи приемника отключают, ГСС подключают к контакту 2 переключателя диапазонов, а вывод конденсатора C11 соединенный с контактом 5 переключателя, соединяют с корпусом.

Изменением положения подстроечных сердечников катушек L11 L12 добиваются максимального напряжения на выходе при достаточно слабых входных сигналах (Uвх=10-15 мкв), При проверке гетеродинной части преобразователя изменяют напряжение гетеродина на эмиттере транзистора Т1. Удовлетворительным считается режим, при котором величина этого напряжения в пределах каждого поддиапазона составляет 80—150 мв.

Отсутствие генерации означает, что при монтаже цепей гетеродина допущена ошибка или же что обратная связь слаба. Напротив, слишком большое напряжение гетеродина на эмиттере Т1 говорит о слишком глубокой обратной связи. Для регулировки глубины обратной связи гетеродинной части преобразователя можно изменять соотношение числа витков частей катушек L8 (СВ) и L10 (ДВ). Генерацию можно считать достаточно устойчивой, если при поднесении пальца к эмиттеру T1 колебания не срываются.

Сопряжение контуров гетеродина и входных цепей необходимо в диапазоне ДВ на частотах 150, 250 и 415 кгц и в диапазоне СВ — на частотах 520, 910 и 1600 кгц.

Чтобы избежать грубых ошибок при сопряжении, надо настроить входные цепи и гетеродин таким образом, чтобы заданная верхняя граница поддиапазона соответствовала минимальной, а нижняя — максимальной емкости конденсатора переменной емкости.

С этой целью входные цепи и гетеродин предварительно подстраивают.

При подстройке входных цепей питание приемника выключают. Индикатор резонанса (милливольтметр, осциллограф) подключают к катушке связи (контакт 2 переключателя). Для уменьшения влияния ГСС на настройку его не присоединяют непосредственно к магнитной антенне, а поступают следующим образом. К выходу «1 в» ГСС подключают отрезок провода длиной 10—15 см и приближают последний на некоторое расстояние к магнитной антенне. Подстраивают поочередно то на нижней частоте поддиапазонов (изменяя взаимное положение катушек L1, L2 для СВ и L3,L4 для ДВ), то на верхней (подстроечными конденсаторами С2 для СВ и С3 для ДВ).

При настройке гетеродина милливольтметр и осциллограф подключают к нагрузке приемника. Как и ранее, к выходу ГСС подключается провод длиной 10—15 см, расположенный на некотором расстоянии от магнитной антенны. Однако выходное напряжение ГСС должно быть небольшим (единицы — десятки милливольт), чтобы не перегружать приемник (в процессе подстройки и сопряжения напряжение на нагрузке приемника не должно превышать 300—400 мв).

Рекомендуется следующий порядок подстройки. Ротор конденсатора переменной емкости С4 устанавливается в положение, соответствующее максимальной емкости (нижняя частота поддиапазона). Сердечниками катушек L9 и L7 подстраивают частоту гетеродина таким образом, чтобы соответствующая ей частота сигнала равнялась 150 кгц для диапазона ДВ и 520 кгц для СВ.

Затем ротор конденсатора С4 устанавливают в положение, соответствующее минимальной емкости, и описанным выше способом находят частоту сигнала, соответствующую верхней границе поддиапазона. Если она отличается соответственно от 415 кгц (ДВ) и 1600 кгц (СВ), подстраивают гетеродин с помощью подстроечных конденсаторов С10 (ДВ) и С9 (СВ).

Сопряжение. Прежде чем приступить к сопряжению, следует еще раз убедиться в правильности предварительной настройки, проверить монтаж всех цепей приемника (особенно входных контуров и гетеродина).

Сопряжение проводится на нижней частоте поддиапазона. Для этого ГСС настраивается на частоту 150 кгц (ДВ) или 520 кгц (СВ). Роторы конденсаторов С1.C4 устанавливают в положение, соответствующее наибольшей емкости. Сердечниками катушек L9 (ДВ) или L7 (СВ) подстраивают частоту гетеродина, добиваясь максимального напряжения сигнала на выходе.

Выходной контур подстраивают по максимуму напряжения на нагрузке изменением расстояния между катушками L3—L4 (ДВ) и L1—L2 (СВ). Если в процессе настройки выходное напряжение превысит 300—400 мв следует несколько уменьшить напряжение на выходе ГСС.

В процессе сопряжения на верхней частоте поддиапазона ГСС перестраивают соответственно на частоты 415 кгц (ДВ) или 1600 кгц (СВ), а роторы конденсаторов C1 С4 устанавливают в положение минимальной емкости. Подстраивают гетеродин с помощью подстроечных конденсаторов С9 (СВ) и С10 (ДВ), а входной контур — соответственно с помощью С2 и С3.

При сопряжении в середине поддиапазона на шкале ГСС устанавливают частоту сопряжения (в диапазоне ДВ — 250 кгц; в диапазоне СВ — 910 кгц).

Изменяя емкость конденсатора С1, входной контур настраивают на частоту сопряжения. При этом источник питания отключают. Критерием правильной настройки является максимальное напряжение на базе транзистора T1 (контакт 2 переключателя). Индикатором резонанса служит милливольтметр (или осциллограф), подключаемый во время настройки к базе транзистора T1. По окончании ее прибор вновь присоединяют параллельно нагрузке приемника и включают питание.

Изменяя в некоторых пределах емкость конденсатора С6 (ДВ) или С7 (СВ), добиваются максимального напряжения на нагрузке.

При сопряжении на каждой из частот изменяют в некоторых пределах индуктивность или емкость как входного, так и гетеродинного контуров. Поэтому все описанные операции следует проделать несколько раз (3—4), соблюдая при этом порядок настройки: 150 кгц, 415 кгц, 250 кгц, 150 кгц и т. д. на длинных волнах и 520 кгц, 1600 кгц, 910 кгц, 520 кгц и т. д. на средних волнах.

Сопряжения можно добиться только в крайних точках поддиапазонов. Чувствительность приемника при этом может несколько понизиться ,- однако настройка существенно упростится