АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДСТРОЙКА КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ

И. Акулиничев, Радио №3/1966, ст.28

Спаривание строк — частое и неприятное явление, которое снижает четкость изображения по вертикали вдвое и создает утомительное для зрения мерцание. Этого можно избежать, применяя автоматическую подстройку кадровой развертки (АПК), которая также устраняет всевозможные подергивания и перескакивания кадра.

АПК технически легко осуществима, но по сравнению с АПЧ и Ф строчной развертки имеет свои специфические особенности. АПК работает в весьма низкочастотном диапазоне (40—60 гц) и поэтому требует более эффективного фазового детектора. Задающий генератор кадров должен работать весьма стабильно. Применение в нем «звенящего» контура практически неосуществимо. Кроме того, он должен позволять широко регулировать частоту генерируемых импульсов при сохранении постоянства их величины и формы.

Стабильность чересстрочной развертки зависит и от уровня шумов выходного каскада кадровой развертки. Поэтому АПК требует отказа от обычного метода линеаризации путем применения обратной связи, так как при этом из цепей питания и отклоняющей системы проникают помехи.

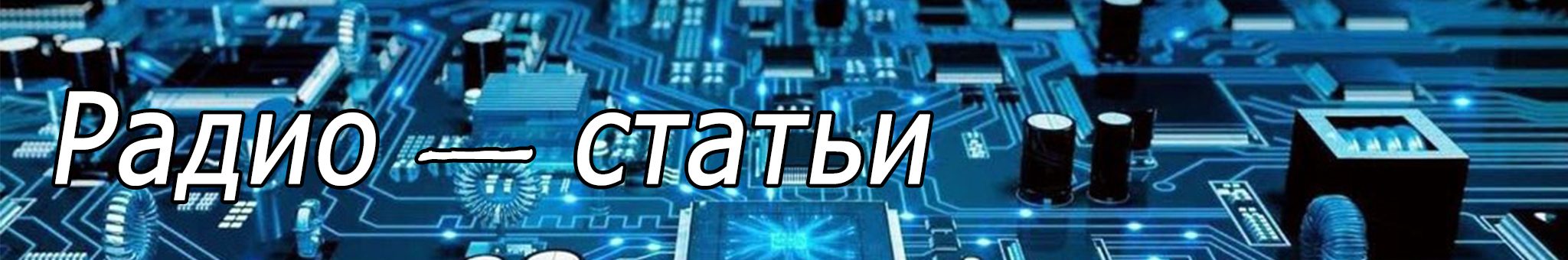

Таким образом, при желании применить АПК необходимо строить весь узел кадровой развертки с учетом совершенно новых изложенных выше требований. Сконструированная автором схема такого узла показана на рис. 1. В фазовом детекторе узла работают два тиратрона с холодным катодом типа МТХ-90 (Л1 и Л2). Тиратрон Л1 отпирается синхроимпульсами, а тиратрон Л2 — импульсами обратного хода кадровой развертки. Аноды обоих тиратронов через резисторы R2 и Rз соединены с конденсатором С2, который заряжается через резисторы R4 и R5, а разряжается через резисторы R2 Rз и тиратроны в момент их отпирания.

Так как оба тиратрона отпираются не одновременно, то заряд конденсатора С2 всегда распределяется между ними также неравномерно. В установившемся режиме разряд через тиратрон Л2 происходит несколько раньше, и поэтому напряжение на его катоде выше. Это напряжение фильтруется с помощью конденсаторов C4C5 и используется для питания анода триода 6ФЗП (Л3a) лампы блокинг-генератора и управления генерируемой им частотой по анодной цепи лампы Л3а— Несколько меньшее напряжение возникает на катоде тиратрона Л1 Это напряжение также фильтруется с помощью конденсатора Сз и используется для управления частотой блокинг-генератора по сеточной цепи лампы Лза (резисторы R6R12).

Блокинг-генератор собран на триоде лампы 6ФЗП (Лзa) по схеме с положительным напряжением на сетке. В отличие от стандартной схемы в катодной цепи триода установлены резистор R13 и конденсатор C8. Резисторы R6R12 и конденсатор С7 соединены последовательно с деталями катодной цепи. Это позволило получить выходное пилообразное напряжение, содержащее параболическую компоненту, и благодаря этому исключить из выходного каскада обратную связь, а также обеспечить блокинг-генератору стабильный режим работы. Линейность развертки улучшает также исключение переходного конденсатора и использование гальванической связи блокинг-генератора с выходным каскадом, собранным на пентодной части лампы 6ФЗП (Лзб).

Величины сопротивлений резисторов R4, R5, R8 и емкости конденсатора С2 влияют на амплитуду генерируемых колебаний и изменяют размер кадра, преимущественно в нижней его части. Таким образом, имеется возможность в широких пределах регулировать размеры и линейность кадра, но прибегать к этому приходится крайне редко.

Делитель напряжения, состоящий из резисторов R10 R11, вместе с диодом Д7Ж (Д1) предназначены для быстрого заряда конденсаторов С4С5 после включения напряжения питания, когда блокинг-генератор и выходной каскад еще не работают, а потому тиратрон Л2 остается запертым, В установившемся режиме диод не проводит и никакого участия в работе узла не принимает.

В катодной цепи лампы Лзб выходного каскада включены резисторы R15,R16, на которых возникает напряжение автоматического сеточного смещения и компенсации положительного напряжения, поступающего с задающего генератора. Через конденсатор С9 катод Лзб соединен по переменной составляющей с цепью общего минуса задающего генератора. Последняя соединена с шасси через резистор R14, на котором падает напряжение 30—35 в.

В случае применения в каскаде блокинг-генератора триода лампы 6НЗП, а в выходном каскаде — 6П1П резисторы R14 R15 R16 и конденсатор C9 могут быть исключены из схемы. Но тогда для защиты лампы 6П1П от перегрузки при отказе от работы блокинг-генератора необходимо включить в цепь питания анода 6ПШ развязывающую цепь из резистора сопротивлением 2 ком и конденсатора емкостью не менее 120 мкф. В узле применены унифицированные блокинг- и выходной трансформаторы кадров.

Налаживание описанного узла для опытного конструктора не составляет труда. Можно лишь рекомендовать сначала наладить задающий генератор с отключенным фазовым детектором, подав на него питание от делителя напряжения, способного дать ток до 2 ма при напряжении 70 или 80 в. Если блокинг-генератор работает устойчиво, можно соединить его с выходным каскадом и проверить работу последнего с подключенной отклоняющей системой. После присоединения фазового детектора необходимо получить устойчивую работу тиратронов при поступлении отпирающих импульсов, как было описано в журнале «Радио», 1965, № 12.

Такая система автоподстройки имеет большую инерционность, и потому вхождение в синхронизм совершается очень медленно. Для ускорения захвата к узлу можно добавить устройство, которое заблаговременно вводит развертку в синхронизм с частотой сети и автоматически переключает ее на синхроимпульсы при их появлении.

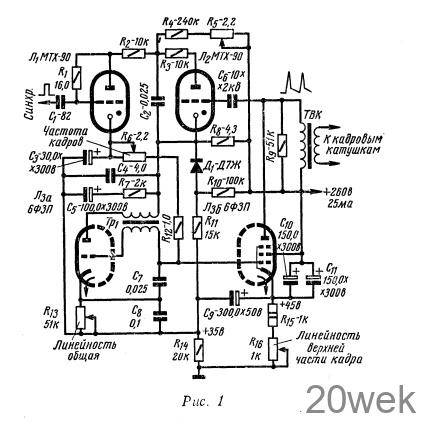

Это устройство (рис. 2) собрано на трех тиратронах МТХ-90.

Тиратрон Л4 отпирается синхроимпульсами. На резисторе R22 получаются усиленные импульсы, необходимые для отпирания тиратрона Л1, работающего в фазовом детекторе. Наличие в анодной цепи тиратрона Л4 резистора R18 и конденсаторов С12, С13 позволяет

получить снижение анодного напряжения, когда поступают синхроимпульсы, и резкое повышение его, когда синхроимпульсы отсутствуют и тиратрон оказывается запертым. Этот перепад напряжения на конденсаторе С13 используется для питания тиратрона Л5 и управления им.

При наличии питающего напряжения на тиратроне Л6 (когда тиратрон Л4 заперт) постоянно присутствующее на его сетке напряжение сети усиливается и трансформируется на резисторе R22 в импульсы для управления фазовым детектором. Постоянная времени цепи резистора R19 и конденсатора С13 выбрана таким образом, чтобы переключение с синхроимпульсов на сетевые и обратно происходило с минимальной потерей их (5 или 7 импульсов). Так как сетевые импульсы всегда идут с фазовым сдвигом, то в момент появления изображения оно сдвинуто по вертикали и медленно устанавливается в нужное положение. Однако на это требуется времени гораздо меньше потребного на вход в синхронизм узла, собранного без дополнительного устройства (рис. 2).