Высокоэффективные антенны на 430 Мгц

К. ХАРЧЕНКО, Радио №4/1966, ст.19

В дециметровом диапазоне волн (ДЦВ) рекомендуется применять высокоэффективные антенны с острой диаграммой направленности по следующим причинам. Высокая направленность антенн существенно увеличивает энергетический потенциал линии связи, что позволяет либо увеличить дальность связи, либо снизить мощность передатчика. Последнее выгодно не только экономически, но и потому, что в ДЦВ диапазоне трудно получить большие мощности передатчиков. Кроме того, при высокой направленности антенн уменьшается возможность воздействия на приемное устройство посторонних помех. Наконец, остронаправленные антенны позволяют уменьшить взаимное влияние нескольких близкорасположенных систем связи, работающих в одном диапазоне частот.

Усиление антенн, прямым образом связанное с ее направленными свойствами, в определенной степени компенсирует потери ВЧ энергии при распространении по линии связи. При увеличении расстояния между корреспондентами снижается уровень передаваемого сигнала и возникает необходимость в применении все более направленных антенн. Такие антенны можно построить, объединив в систему (решетку) несколько антенн со сравнительно слабой направленностью.

Одиночные антенны, входящие в решетку, следует располагать относительно друг друга на оптимальных расстояниях, учитывая их направленные свойства. При расстояниях меньше оптимальных, антенны в решетке будут недоиспользованы и коэффициент направленного действия (КНД) решетки будет меньше возможного. Расстояния больше оптимальных нецелесообразны, так как в этом случае неоправданно увеличиваются размеры антенного устройства в целом и ухудшается его характеристика направленности (сужается главный лепесток и растут боковые).

Ориентировочно выбрать расстояния между отдельными антеннами решетки можно пользуясь понятие эффективной поверхности Sэфф одиночной антенны с

Существенным моментом при построении многоэлементной антенной решетки является выбор ее элемента — одиночной антенны. Этот элемент должен быть конструктивно прост и обладать апериодическими свойствами. Последнее качество особенно необходимо при выполнении антенной решетки в любительских условиях, когда трудно сделать большое количество одиночных антенн с высокой идентичностью. Отсутствие у одиночной антенны ярко выраженных резонансных свойств позволяет без особого ущерба для решетки в целом допускать отклонения от заданных размеров при выполнении деталей антенн.

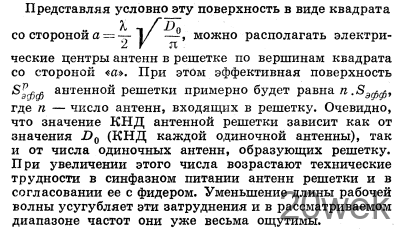

В качестве такого элемента может быть использован зигзагообразный излучатель, изображенный на рис. 1[1]. На этом рисунке приведены размеры излучателя на диапазон частот 430—440 Мгц. Излучатель изготовляется из восьми сплошных одинаковых металлических пластинок, скрепленных между собой любым способом (пайкой, болтами или заклепками). При скреплении болтами или заклепками в точках питания антенны а — a TieQ&tQKKMLQ установить латунные луженые лепестки для припаивания фидера. При данной конструкции излучателя в его точках б — б будут пучности тока и, соответственно, нулевые напряжения. Благодаря этому за точки б — б излучатель можно закрепить металлическими стойками к рефлектору, а также провести через одну из этих точек распределительный фидер, не нарушая электрической симметрии антенны. Таким образом отпадает необходимость в изготовлении и применении какого-либо специального симметрирующего устройства.

Распределительный фидер от точки «б», имеющей нулевой потенциал, прокладывается по двум пластинам излучателя к точкам его питания, где припаивается к нему. Чтобы излучатель был прочнее, между точками а — а можно поставить диэлектрическую плату. Простая конструкция излучателя допускает его многократное изготовление с высокой идентичностью. КНД и КБВ (коэффициент бегущей волны) этого излучателя слабо зависят от частоты, и в рабочем диапазоне волн практически не изменяются. Таким образом, конструкция излучателя и его апериодические свойства удовлетворяют требованиям, предъявляемым к элементу антенной решетки.

Следующим этапом в построении антенной решетки является размещение элементов в решетке и выбор расстояний между ними. Диаграммы направленности в Е и Н плоскостях поляризации зигзагообразного излучателя с рефлектором в заданном диапазоне волн практически одинаковы. Это позволяет расставить элементы решетки по вершинам квадрата со стороной, приблизительно равной 0,9λ Для успешной работы антенной решетки необходимо правильно питать ее и согласовать элементы решетки с основным фидером. При этом желательно, чтобы система питания обеспечивала синфазность излучения элементов решетки и равенство подводимых к ним мощностей. Принцип работы системы питания примененной в описываемой антенной решетке можно уяснить из рис. 2. На этом рисунке изображены четыре зигзагообразных излучателя, проводники которых возбуждены в фазе от точек питания в — в. При этом распределительные фидеры 1 и 2, 3 и 4 включены попарно параллельно, а сами пары в точках в — в — последовательно. Это позволяет в первом приближении в точках в — в восстановить значения входных сопротивлений, имеющихся на входе каждого отдельно взятого распределительного фидера и тем самым обеспечить такую же степень согласования фидера, питающего четыре излучателя, какую имеет фидер, питающий один излучатель (КБВ~0,6-0,7).

[1] Рисунки с 1 по 5 и 9 см. на третьей странице обложки номера; остальные — в тексте статьи.

Фазы напряжения, подводимые к точкам питания в — в, сдвинуты относительно друг друга на 180°, поэтому, для правильной фазировки излучателей, необходимо искусственно создать дополнительный сдвиг фазы на 180°. Этот сдвиг можно осуществить, прокладывая, например, распределительные фидеры 1 и 2 по правым сторонам излучателей, а фидеры 3 и 4—, соответственно по левым.

Естественно, что электрические длины распределительных кабелей от точек питания в — в до точек питания излучателей а — а должны быть одинаковыми. На рис. 3, а показано конструктивное выполнение монтажа коаксиальных кабелей четырех распределительных фидеров в узле А. Соединения кабелей в узле А весьма просты и в дополнительных пояснениях не нуждаются. Следует лишь иметь в виду, что длины соединительных проводников должны быть возможно меньшими, а места спаек предельно аккуратными. Узел А монтируют на диэлектрической плате, которую нужно на 40—50 мм отодвинуть от мачты.

В качестве основного питающего фидера четверки излучателей можно взять как коаксиальный 75-омный кабель (лучше РК-3), так и 300-омную двухпроводную линию.

В первом случае кабель нужно подключить к точкам питания в — в через симметрирующее устройство, общий вид которого показан на рис. 3, б. Это устройство состоит из двух проводников равного диаметра, замкнутых накоротко между собой на расстоянии 173 мм от точки подключения центрального проводника кабеля.

Роль одного из проводников симметрирующего устройства выполняет экранирующая оплетка основного фидера, в качестве другого используется латунная трубка. Точками г — г симметрирующее устройство подключается к точкам в — в узла А. Проводники симметрирующего устройства нужно закрепить к диэлектрической плате питания узла Л, чтобы механические усилия от фидера не передавались на точки возбуждения в —- в и не нарушали в них контакта.

Когда в качестве основного фидера используется двухпроводная линия с волновым сопротивлением 300 ом, к симметрирующему устройству подключается еще U-колено (на рис. 3, б внизу). При фидере из кабеля РК-3 или РК-1 включать U-колено не нужно.

U-колено увеличивает в четыре раза значения сопротивлений, обеспечивая как необходимую в случае применения двухпроводной линии трансформацию сопротивлений, так и симметрирование.

Двухпроводную линию с волновым сопротивлением 300 ом можно изготовить из медного провода. Для фиксации проводов линии на них следует закрепить столбики, нарезанные из полиэтиленовой изоляции кабеля РК-3 небольшими кусками длиной около 10 мм. Куски изоляции, надетые на провода линии, попарно скрепляются между собой изоляционной лентой (рис. 4).

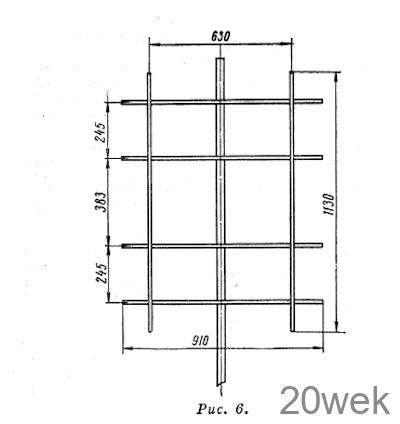

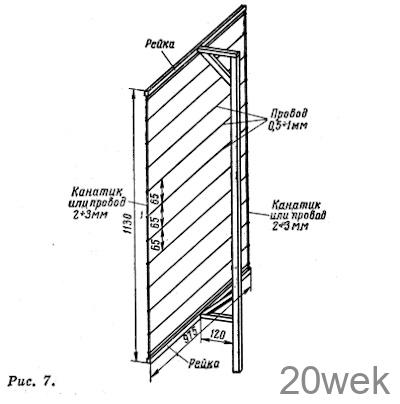

Конец двухпроводной линии перед вводом в дом следует в точках д — д подключить к другому 17-колену, как показано на рис. 4. Устройство и размеры антенной решетки из четырех излучателей, схема которой приведена на рис. 2, показаны на рис. 5. КНД этой решетки порядка 40. Конструкция рамы, на которой расположены излучатели, показана на рис. 6. Она представляет собой четыре горизонтальные и две вертикальные рейки, закрепленных на мачте. Если излучатели выполнены из достаточно жестких материалов, вертикальные рейки можно не делать. Для увеличения направленности антенной решетки целесообразно использовать рефлектор. Один из вариантов рефлектора представлен на рис. 7. Он состоит из двух горизонтальных реек, по краям которых закреплено два отрезка антенного канатика или голого медного провода диаметром 24-3 мм. К антенным канатикам (или проводам) прикрепляются поперечные проводники диаметром 0,54-1 мм, которые и образуют стенку рефлектора. Рефлектор укрепляется на мачте при помощи двух кронштейнов (рис. 7). Он должен быть как можно легче.

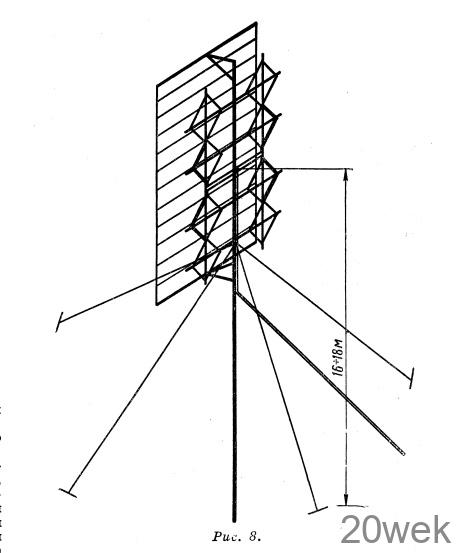

Общий вид решетки из четырех излучателей с рефлектором показан на рис. 8. При установке решетки следует точно направить ее на корреспондента.

Оттяжки мачты не должны пересекать и тем более касаться проводников излучателей антенной решетки. Если оттяжки проходят перед полотном антенны, то они должны состоять из нескольких частей с изоляторами между ними. Расстояние между изоляторами должно быть порядка 150 мм.

Провода двухпроводной линии могут идти параллельно мачте, но не должны ее касаться. В местах перегиба их можно закрепить на изоляторах. Однако необходимо стремиться к тому, чтобы проводники двухпроводной линии при закреплении и изгибах (желательно более плавных) не были сильно деформированы. Так, например, их нельзя обвивать вокруг изоляторов, как это делают с проводами осветительной сети.

Как видно из приведенных рисунков, размеры антенной решетки из четырех излучателей сравнительно невелики. Имеется возможность увеличить КНД решетки примерно до 150-160 путем ее дальнейшего учетверения.

Выбранная схема питания элементов решетки позволяет это сделать без особого труда. На рис. 9 показана схема питания антенной решетки из 16 элементов. Она аналогична схеме рис. 2, если считать каждую четверку излучателей как одиночный элемент. Все узлы рис. 9 с точками питания в — в и в’ —в’ выполняются так, как показано на рис. 3. К точкам в’—в’ можно подключить в качестве основного фидера как 75-ом- ный коаксиальный кабель с симметрирующим устройством, так и двухпроводную 300-омную линию, с применением 27-колена.

Монтаж линий питания требует особого внимания, так как неправильное присоединение концов симметрирующего устройства в каком- либо из узлов питания вызовет рас- фазирование всей антенной решетки. Схема подводки распределительных кабелей к точкам питания самих зигзагообразных излучателей в четверках также показана на рис. 9.

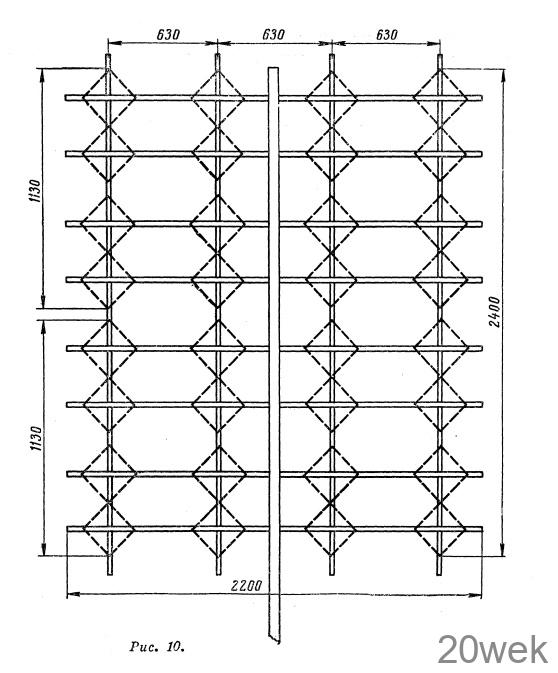

Монтировать решетку из 16 излучателей на каркасе можно так, как показано на рис. 10. Здесь также вертикальные рейки нужны не всегда. Рефлектор антенны выполняется описанным выше способом. Требования к выполнению фидерной системы полностью сохраняются. Увеличиваются требования к тщательности юстировки системы и к ее механической жесткости. Антенна имеет сравнительно высокую направленность. Угол раскрыва ее диаграмм направленности по уровню половинной мощности составляет около 16°. Следовательно, нежелательны отклонения от направления на корреспондента и по углу места, превышающие +-4°.