УСИЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

И. ВАСИЛЬКЕВИЧ, Радио №6/1966, ст.26

В большинстве современных транзисторных приемников функции усиления и избирательности разделены. Основное усиление обеспечивается сравнительно широкополосным усилителем ПЧ, а избирательность по соседнему каналу — фильтром сосредоточенной селекции (ФСС), включенным в коллекторную цепь преобразователя частоты.

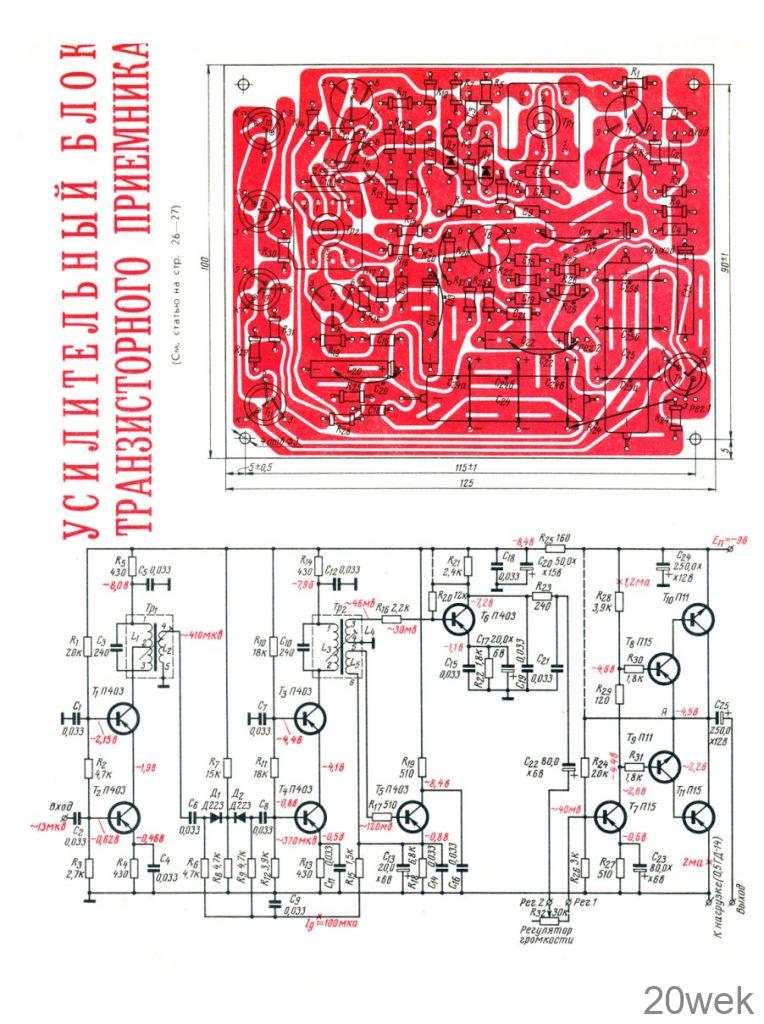

Усилительный блок (см. вкладку) может быть использован в радиовещательных и связных приемниках AM сигналов, а также в некоторых измерительных устройствах. В него входят усилители промежуточной и низкой частот, а также система автоматической регулировки усиления, конструктивно выполненные на одной печатной плате.

Основные технические данные [1]

[1] При нагрузке на громкоговоритель 0,5 ГД14 (RH = 27 ом). В этом режиме в детекторе сигнала не используется параллельная отрицательная обратная связь по напряжению и отключена система автоматического симметрирования постоянного напряжения на транзисторах усилителя мощности.

Выходная мощность усилителя НЧ Рвых= 120—150 мвт при коэффициенте нелинейных искажений не более 5%. Чувствительность усилителя ПЧ со входа (при полной мощности на выходе) Uвх= 10— 15мкв, промежуточная частота fпр=465 кгц, полоса пропускания по промежуточной частоте (на уровне 0,7) порядка 40 кгц.

Система АРУ срабатывает при входном сигнале Uвх=25 мкв. При увеличении сигнала на входе от 25 мкв до 20 мв (в 800 раз) напряжение на выходе усилителя ПЧ увеличивается не более чем на 6%.

Полоса пропускания по низкой частоте 180—4000 гц (на уровне 0,7). Линейность модуляционной характеристики сохраняется при увеличении сигнала на входе вплоть до 10 мв и коэффициенте модуляции m=60%.

Напряжение источника питания Uп = 9 в. Потребляемый ток при отсутствии сигнала на входе — 8 ма, при максимальной мощности на выходе — 40—50 ма.

Усилитель промежуточной частоты

Оба каскада усиления напряжения ПЧ собраны на транзисторах T1, Т2 и T3, T4 по каскодной схеме с последовательным питанием. Такая схема позволила практически исключить самовозбуждение усилителя из-за внутренних связей в транзисторах и получить значительное усиление по промежуточной частоте, слабо зависящее от разброса их параметров.

Система АРУ основана на принципе управляемого делителя (см. «Радио», 1964, № 3, стр. 38—40). Для максимального уменьшения возможности самовозбуждения через систему АРУ цепочка управляемого делителя включена между каскадами усилителя ПЧ, а не на входе. Так как первый каскад (транзисторы T1, Т2) не охвачен цепью АРУ, его амплитудная характеристика должна быть возможно более широкой. С этой целью его режим по постоянному току выбран таким образом, что напряжение между коллектором и эмиттером транзистора T1 в 4 раза больше, чем напряжение между теми же электродами транзистора Т2. Сравнительно небольшое напряжение между коллектором и эмиттером транзистора Т2 способствует значительному уменьшению шумов усилителя. Расширение амплитудной характеристики достигается также при частичном включении контура L1С3 в коллекторную цепь транзистора T1.

Со второго каскада усилителя ПЧ (T3, T4) сигнал поступает на детекторы сигнала и АРУ. Для эффективного детектирования сигнала ток коллектора транзистора T6 выбран небольшим, порядка 0,3—0,5 ма. В коллекторную цепь этого транзистора включен фильтр верхних частот C19R23C21- Верхняя частота модуляции, пропускаемая этим фильтром (по уровню 0,7), составляет 4000 гц.

Применение в детекторе сигнала отрицательной обратной связи по напряжению (через сопротивление R20 (включенное между коллектором и базой транзистора T6) позволяет получить хорошую частотную характеристику в области низших звуковых частот (нижняя граничная частота модуляции около 20 гц).

Если усилитель мощности нагружен на громкоговоритель, имеющий частоту механического резонанса более 150 гц, вводить обратную связь для улучшения частотной характеристики детектора в области низших частот модуляции не имеет смысла. В подобных случаях целесообразно, исключив обратную связь, повысить коэффициент передачи детектора (в 2—4 раза), для этого достаточно присоединить вывод резистора R2о, подключенный к коллектору транзистора Т6, к минусовой цепи источника питания (см. вкладку).

Резистор R16, включенный между базой транзистора T6 и катушкой связи L4, служит для температурной стабилизации и одновременно для увеличения входного сопротивления детектора. Подобное включение резистора R1б позволяет уменьшить демодуляцию сигнала в контуре L3Cl0 которая имеет место вследствие изменения входного сопротивления транзистора T6 за период модуляции.

Для предотвращения возбуждения по низкой частоте между детектором сигнала и усилителем НЧ включен фиЛЬТр R25C20.

С катушки связи L5 напряжение ПЧ поступает на детектор АРУ, собранный на транзисторе Т5. Поскольку через резистор R17 и катушку L5 база и эмиттер последнего связаны по постоянному току, то при отсутствии сигнала на входе транзистор Т5 закрыт. Величина задержки определяется вольтамперной характеристикой транзистора и составляет 200—< 300 мв. Как только величина сигнала на входе превысит напряжение задержки, транзистор Т5 откроется и на его эмиттере возникнет постоянное напряжение, которое создается на резисторе R18 при прохождении по нему тока эмиттера. Через резисторы R15, R6 и R9 это напряжение подается на диоды Д1 и Д2. Пока напряжение сигнала не превысив величины задержки детектора АРУ„ эти диоды открыты протекающим через них токам. Величина этого тока (Iд=100 мка) устанавливается при соответствующем выборе сопротивлений R7, R8. При срабатывании системы АРУ диоды запираются и сигнал, поступающий с катушки L3 перераспределяется между резисторами R7, R8 и входным сопротивлением второго каскада усилителя ПЧ (T3, T4).

Применение в управляемом делителе диодов типа Д223 позволяет получить наименьшее ослабление полезного сигнала до начала срабатывания АРУ, наибольший диапазон регулирования и наименьшие габариты. Однако близкие результаты можно получить и используя более распространенные диоды типа Д202— Д205, Д207-Д209.

Следует отметить, что электролитический конденсатор на частотах выше 20—30 кгц ведет себя не как емкость, а как индуктивность. Поэтому для развязки по высокой частоте электролитические конденсаторы С12, С17 и С2о шунтируют керамическими конденсаторами С14, С15 и С18 (типа КМ и другими). Последние, обладая большим затуханием, препятствуют возникновению паразитных колебаний в усилителе ПЧ.

Усилитель НЧ с бестрансформаторным выходом рассчитан на нагрузку сопротивлением 27 ом (громкоговоритель 0,5 ГД14). При напряжении питания 9 в усилитель отдает в нагрузку мощность 120—150 мвт при к.п.д. около 50%, потребляя в режиме покоя ток 3 ма. Усилитель мощности (транзисторы Т10 Т11) работает в режиме класса АВ, что полностью исключает переходные искажения. В выходном каскаде целесообразно использовать транзисторы с близкими переходными характеристиками. Резисторы R30 и R31 служат для сглаживания различий во входных характеристиках транзисторов Т8 и Т9. Известно, что наибольшую величину неискаженной мощности в нагрузке можно получить, если постоянные напряжения между коллектором и эмиттером транзисторов T10 п Т11 выходного каскада равны между собой. При изменении напряжения источника питания симметрия этих напряжений устанавливается системой автоматического регулирования по постоянному току. Для этого смещение на базу транзистора Т7 подается с точки А (см. схему). Изменение напряжения в этой точке вызывает изменение тока коллектора транзистора T7, что, в свою очередь, приводит к перераспределению напряжения коллектор— эмиттер транзисторов T10 и T11. Так как наряду с постоянным на базу транзистора Т7 через резистор подается и переменное напряжение, усилитель охвачен параллельной отрицательной обратной связью по напряжению. Последняя расширяет его частотную характеристику, уменьшает нелинейные искажения, а также снижает влияние разброса параметров транзисторов на электрические характеристики. Однако входное сопротивление усилителя НЧ вследствие действия обратной связи сравнительно невелико (около 300 ом).

В случаях, когда первостепенное значение имеет коэффициент усиления, а указанные выше факторы — второстепенное, входное сопротивление усилителя можно повысить, исключив параллельную обратную связь по напряжению. Для этого достаточно вывод резистора R24, подключенный к точке А, соединить с минусовой цепью источника питания (показано на схеме пунктиром), соответственно изменив величины сопротивлений базового делителя (R*24—51 ком, R*26=6,2 ком). Чувствительность со входа услителя НЧ при этом по снижается, входное сопротивление возрастает до 3—4 ком, а полоса пропускания сужается до 180 гц — 15 кгц (по уровню 0,7). Повышение входного сопротивления усилителя НЧ дает возможность значительно поднять (в 3—5 раз) коэффициент передачи детектора.

Налаживание усилителя сводится к установке симметрии плеч транзисторов усилителя мощности Т10 и Т11 и их начального тока (тока покоя). В правильно налаженном усилителе постоянное напряжение в точке А и на коллекторах транзисторов T10 и Т11 (относительно «земли») должно быть равно половине напряжения источника питания. Грубая подгонка этого напряжения производится резистором R24 (при фиксированной величине резистора R26)? а более точная—резистором R26- Чтобы избежать грубых ошибок при регулировке, целесообразно сначала ориентировочно установить режим транзистора Т7 при отключенных транзисторах Т8, T9 Т10, Т11.

Установка начального тока через транзисторы T10 и T11 производится резистором R29- С увеличением сопротивления этого резистора начальный ток возрастает.

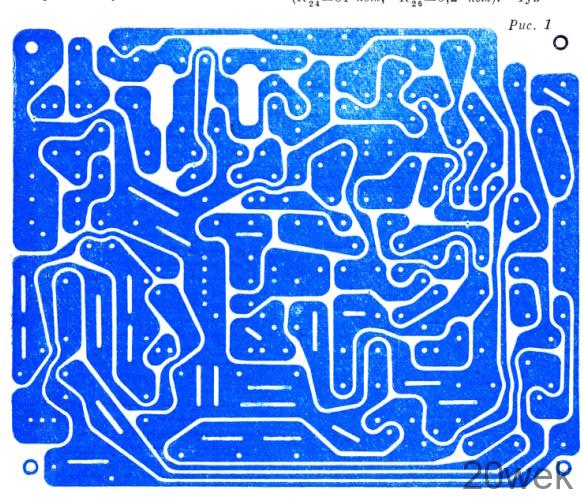

Детали и конструкция Усилительный блок размещен на плате с печатным монтажом и имеет размеры 120x100X25мм (см. вкладку и рис.1 в тексте). Печатная плата изготавливается методом химического травления (фотохимический способ) фольгированного гетинакса марки ГФ-1 толщиной 1,5 мм. Пистоны монтажных отверстий выполнены гальванохимическим методом. Монтажная схема усилительного блока приведена на вкладке.

Катушки трансформаторов TP1 — Тр2 размещены в сердечниках типа СБ-1a. Катушка L1 содержит 180 витков провода ПЭВ-2 0,1 с отводом от 60-го витка, а L2— 50 витков провода ПЭВ-2 0,12. Обе катушки наматывают равномерно в трех секциях каркаса сердечника, снизу — катушка L2, а сверху — L1. Катушка L3 содержит 160 витков провода ПЭВ-2 0,1, L4 — 50 витков провода ПЭЛ 0,2, a L4— 70 витков того же провода. Все катушки равномерно наматывают в трех секциях каркаса, сначала катушку L5, затем L4 и последней L3. Подгонка индуктивности катушек производится при среднем положении подстроечных сердечников изменением числа витков катушек L1 и L3.

В блоке могут быть нспользованы высокочастотные германиевые транзисторы T1-Т6 с проводимостью типа р-п-р, имеющие граничную частоту f7=60—120 Мгц’, низкочастотные транзисторы с проводимостью типа р-п-р (T7, T8, T11) и типа п-р-п (T9, T10), с граничной частотой 1—2 Мгц и мощностью рассеяния Р к доп. = 100—150 мвт.

Резисторы можно использовать тппа УЛМ-0,12; МЛТ — 0,25, а также других типов, имеющих близкие габаритные размеры. Конденсаторы С3 и С10 типа КТК, КСО, К Л Г, КЛС; С1, С2, С4 — С9, С11—С12, C14—C16, С18—С19, C21 типа КМ, К Л Г, КЛС или другие керамические конденсаторы, имеющие близкие габариты.

Конструкция усилительного блока предусматривает применение двух типоразмеров электролитических конденсаторов фирмы «Tesla» или ЭТО-1 и К53 (размещение показано на монтажной схеме стрелкой с индексом С*). Емкости C21 п С25 составляют из трех параллельно включенных конденсаторов типа ЭТО-1 или К53 (50 мкф х 15 в и 80 мкф X 6 в соответственно) или одного конденсатора типа «Tesla» (250 мкфХ15 в).

Конструкция усилительного блока позволяет использовать детектор сигнала как с обратной связью по напряжению, так и без нее (место включения сопротивления для первого случая показано на монтажной схеме жирной линией, для второго — стрелкой с индексом R20). Кроме того, можно использовать или исключить систему автоматического симметрирования постоянного напряжения на транзисторах усилителя мощности (место включения резистора R24 и R25 для первого случая показано жирной линией, для второго — стрелками с индексами R*24 и R*25 соответственно).

В зависимости от необходимости предусматривается полное и частичное включение колебательного контура L3С10 в цепь коллектора транзистора Т3. Подключать катушку L3 к коллектору транзистора Т3 следует перемычкой (на монтажной схеме она показана пунктиром для случая полного включения контура).