СУПЕРГЕТЕРОДИН СЕЛЬСКОГО РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

В. Васильев, Радио №11/1966, ст.49

Большинство любительских конструкций транзисторных радиоприемников рассчитано на применение в них малогабаритных деталей. В то же время в распоряжении любителей часто имеются вышедшие из употребления ламповые приемники, детали которых можно с успехом использовать для сборки переносного супергетеродина на транзисторах. В таком приемнике можно применить не только крупногабаритные громкоговоритель, конденсатор переменной емкости, трансформаторы и другие узлы и детали, но и более мощные источники питания, обеспечивающие нормальную работу приемника в течение нескольких сотен часов.

У переносного приемника есть и ряд других преимуществ перед карманным. О них будет сказано ниже, в описании приемника, который мы предлагаем построить сельскому радиолюбителю в качестве его первого супергетеродинного приемника на транзисторах.

Краткая характеристика приемника

Описываемый приемник представляет собой переносный однодиапазонный (СВ или ДВ) супергетеродин с питанием от батареи напряжением 9 в. При минимальной громкости приемник потребляет ток около 10 ма, при максимальной — до 30—50 ма. Приемник сохраняет свою работоспособность при снижении напряжения питания до 3 в, что позволяет использовать батареи практически до их полного истощения. Например, комплекта из двух последовательно соединенных батарей типа КБС-Л-0,5 достаточно для работы приемника в течение 80—100 часов; шести батарей «Марс», также соединенных между собой последовательно,— около 300 часов. Выбор того пли иного диапазона волн определяется условиями приема в данной местности. Например, в Московской области в диапазоне средних волн (200—600 м) слышно большe радиовещательных станций, чем в диапазоне длинных волн (700— 2000 м), поэтому здесь целесообразно изготовить приемник средневолнового диапазона. В других районах страны, наоборот, целесообразнее построить приемник длинноволнового диапазона.

Прием радиосигналов производится на внутреннюю магнитную антенну, к которой, в случае необходимости, можно подключить и внешнюю антенну. При работе только на внутреннюю антенну чувствительность приемника составляет около 2—4 мв/м на СВ и 3—5 мв/м на ДВ. Чувствительность с гнезда внешней антенны не хуже 300—500 мкв. При такой чувствительности возможен громкоговорящий прием не только местных, но и некоторых весьма удаленных радиостанций. Плавная настройка в пределах выбранного диапазона волн осуществляется с помощью стандартного сдвоенного блока конденсаторов переменной емкости.

Максимальная выходная мощность усилителя низкой частоты 250 мет при напряжении питания 9 в и 100 мвт—при 6 в.

В приемнике применяются пять транзисторов распространенных типов: П421 (П401) — 2 шт. и П40 (П14) — 3 шт., причем без какого- либо подбора их по параметрам. Все контурные катушки приемника, а их всего семь, самодельные. Они наматываются на бумажных каркасах, внутрь которых вводятся куски стержня магнитной антенны, используемые для подстройки контуров.

В приемнике могут быть использованы резисторы и конденсаторы самых различных типов, в том числе бывшие в употреблении.

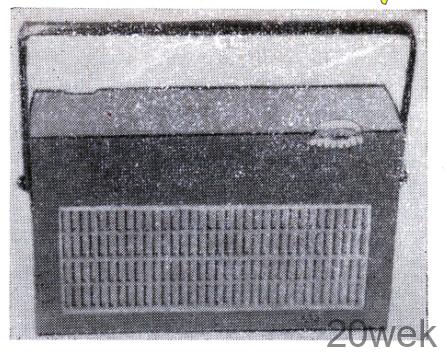

Управление приемником осуществляется с помощью двух ручек — настройки и регулятора громкости, совмещенного с выключателем питания. Приемник снабжен металлической ручкой для переноски. Внешние размеры корпуса приемника 75 X 150 X 240 мм, вес с комплектом батарей — 1,5 кг.

Принципиальная схема

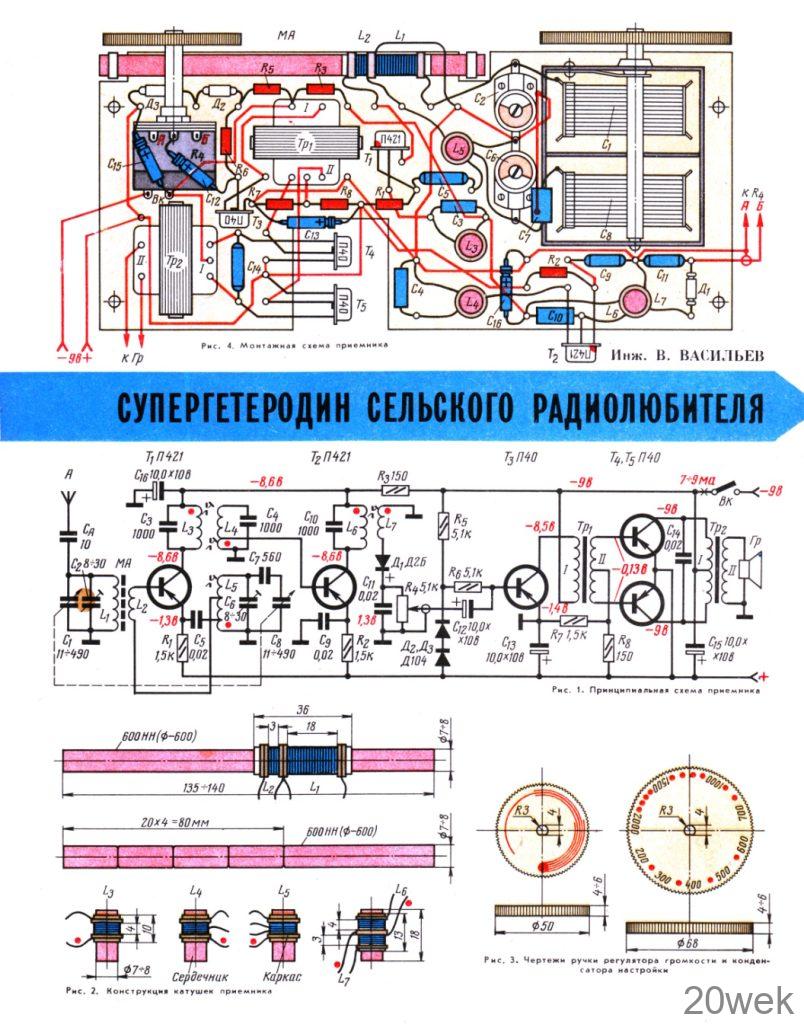

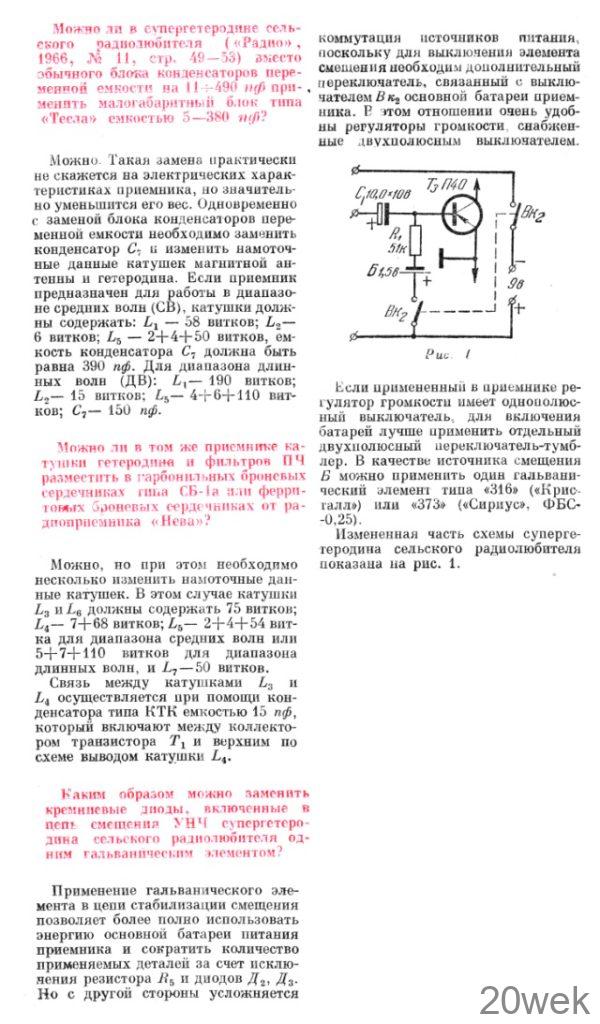

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 1 на четвертой странице вкладки и включает в себя магнитную антенну МА, преобразователь частоты с совмещенным гетеродином на транзисторе Т1, однокаскадный усилитель ПЧ на транзисторе Т2, диодный детектор на полупроводниковом диоде Д1, каскад предварительного усиления НЧ на транзисторе Т3 и двухтактный выходной каскад на транзисторах Т4, Т5, нагруженный на динамический громкоговоритель Гр.

Сразу необходимо указать, что схема описываемого приемника имеет много общего со схемой карманного приемника, описанного в журнале «Радио» № 6 за 1966 год (стр. 45— 50). Сравнение принципиальных схем этих двух приемников между собой говорит о том, что у них одно и то же количество и назначение транзисторов, катушек индуктивности, трансформаторов, одни и те же режимы работы транзисторов по постоянному току. Все то же самое, за исключением того, что в базовых цепях транзисторов Т1 и Т2 отсутствуют переходные конденсаторы и делители напряжения, создававшие начальное смещение. Обращает на себя внимание и то, что смещение на базу транзистора Т3 подается через резистор R6 с делителя напряжения, состоящего из резистора R5 и двух диодов Д3 и Д2, включенных последовательно в прямом направлении. Странным на первый взгляд кажется соединение эмиттера транзистора T3 с общим нулевым проводом (с корпусом). Возникает вопрос — для чего все это?

Все перечисленные выше особенности схемы описываемого приемника связаны с тем, что в этом приемнике приняты дополнительные меры по обеспечению более высокой стабильности начального смещения на базах всех транзисторов. Именно благодаря этой стабилизации приемник может сохранять свою работоспособность при снижении напряжения питания с 9 до 3 в, тогда как у карманного супергетеродина, упомянутого выше, и ему подобных наблюдается резкое ухудшение работы уже при напряжении питания менее 7 в.

Поскольку устройство и назначение всех каскадов пятитранзисторного супергетеродина были уже подробно рассмотрены в описании супергетеродина начинающего, то при разборе принципиальной схемы переносного приемника целесообразно остановиться только на особенностях цепей смещения.

Начнем с того, что заставляет нас уделять так много внимания вопросам обеспечения стабильности напряжения начального смещения транзисторов. Как известно, для того чтобы транзистор мог усиливать электрические сигналы, на его электроды , необходимо подать в соответствующей полярности напряжение начального смещения. Причем оказывается, что усилительные способности транзистора в основном определяются током коллектора и в меньшей степени — коллекторным напряжением. В свою очередь, ток коллектора практически зависит от напряжения смещения па базе. Правда, величина коллекторного тока может колебаться в зависимости от изменения температуры, а также при смене транзисторов.

Это неприятное явление связано главным .образом с существенным разбросом параметров транзисторов и их временной и температурной нестабильностью. Обычно с целью ослабления влияния указанных факторов на стабильность режима работы транзистора уменьшают величину сопротивления в цепи базы, а в цепь эмиттера включается резистор с сопротивлением 1—2 ком. Именно таким образом осуществляется параметрическая стабилизация транзисторов в большинстве промышленных и любительских конструкций.

Но для того чтобы приемник сохранял свою работоспособность при значительном снижении питающего напряжения, необходимо обеспечить временную стабилизацию, т. е. непрерывно поддерживать напряжение на базах транзисторов в заданных пределах. К сожалению, осуществить это не так просто.

В описываемом приемнике временная стабилизация напряжения смещения осуществляется с помощью диодов Д1 Д2, но которым проходит ток в прямом направлении. Диоды обладают той интересной особенностью, что в определенных условиях значительные изменения величины проходящего через них тока приводят только к небольшим колебаниям напряжения на их выводах.

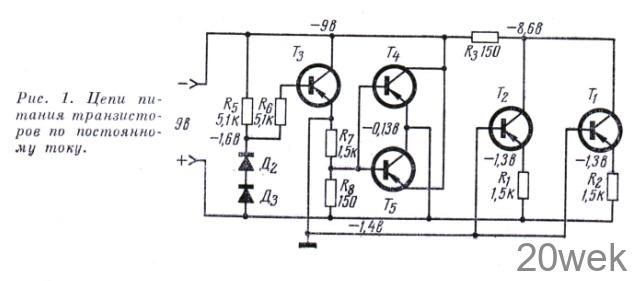

Для того чтобы лучше себе представить работу цепей смещения всех пяти транзисторов приемника, обратимся к схеме рис. 1. На этом рисунке в упрощенном виде представлены цепи питания транзисторов по постоянному току. Катушки индуктивности и обмотки трансформаторов не показаны, так как их сопротивление постоянному току мало. Как видно из этого рисунка, диоды Д3 и Д2 подключены к источнику питания через ограничительное сопротивление, в качестве которого используется резистор R5. При использовании кремниевых диодов типа Д104 уменьшение напряжения питания с 9 до 3 в приводит к понижению напряжения на диодах с 1,6 до 1,4 в. Это напряжение подается через резистор на базу транзистора T3. Ток базы мал, поэтому напряжение на базе транзистора T3, будет меньше стабилизированного напряжения примерно на 0,1—0,2 в. В свою очередь, напряжение на эмиттере будет на 0,1 в меньше, чем на базе, и составит 1,3— 1,4 в. Поскольку эмиттер этого транзистора соединен с нулевым проводом, то напряжение нулевого провода относительно «плюса» питания также будет равно 1,3—1,4 в. Базы транзисторов T1 и Т2 подключены к нулевому проводу, так что напряжение на их эмиттерах должно быть равно примерно 1,2—1,3 в.

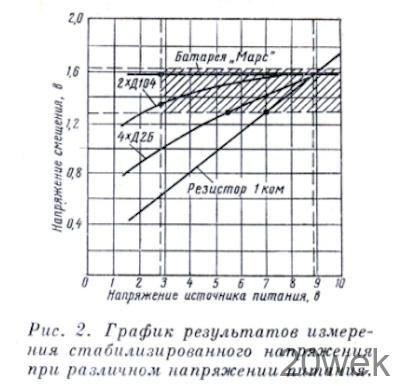

Напряжение смещения на базы транзисторов T4 и T5, равное 0,13 в, снимается с делителя напряжения R7, R8, на который подано стабилизированное напряжение — 1,4 в. Таким образом, с помощью двух диодов и одного резистора нам удалось осуществить временную стабилизацию напряжения смещения. На графике рис. 2 приведены результаты измерения стабилизированного напряжения при различном напряжении питания и использовании некоторых стабилизирующих элементов. Заштрихованный прямоугольник обозначает область допустимых значений напряжения источника питания и смещения, при которых чувствительность приемника ухудшается не более чем в два-три раза по сравнению с начальным периодом.

Согласно данным рис. 2, в случае замены диодов Д2 постоянным резистором на 1 ком, приемник сохранит свою работоспособность при разряде батареи с 9 до 7 в. Правда, приемник может работать и при меньшем напряжении питания, если только генерирует гетеродин, но чувствительность приемника будет крайне низка, а звук хриплым и искаженным. Именно так ведут себя большинство приемников, не имеющих временной стабилизации.

Значительно лучших результатов можно добиться, если применить хотя бы самые доступные диоды типа Д2Б и им подобные. Правда, для получения требуемого значения начального смещения потребуется четыре таких диода. При этом приемник будет сохранять свою работоспобность при разряде батареи с 9 до 5,5 в, т. е. значительно дольше, чем в предыдущем случае. Применение кремниевых диодов дает еще большую продолжительность работы приемника, вплоть до полного разряда батареи.

Использование стабилизирующих диодов для стабилизации смещения, как мы видим, дает существенный выигрыш, но имеет некоторый недостаток. Дело в том, что диоды даже одного типа могут иметь значительный разброс характеристик, что приводит к разбросу величины стабилизированного напряжения. В простых любительских конструкциях с этим недостатком можно не считаться. Но если необходимо обеспечить очень высокую стабильность смещения, то вместо диодного стабилизатора следует применить дополнительную батарею «Марс» или ей подобную. При этом напряжение смещения оказывается полностью независимым от основного источника питания. За счет очень малого разрядного тока батарея смещения может работать тысячи часов. Но применение отдельной батареи смещения усложняет конструкцию приемника, требует применения специального выключателя этой батареи. Поэтому использование отдельной батареи может быть рекомендовано в данной простой конструкции лишь в том случае, если отсутствуют необходимые для стабилизации диоды.

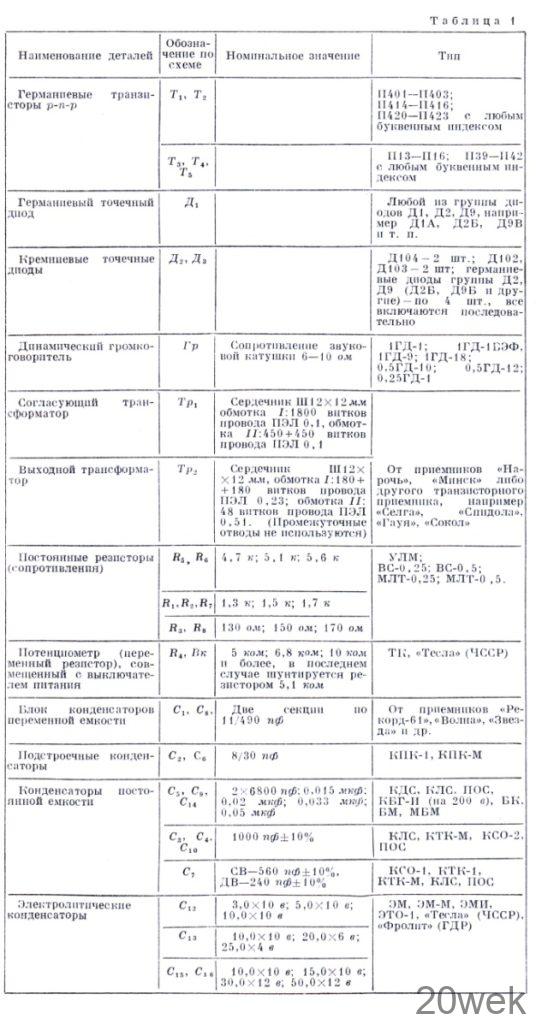

Детали и конструкция В приемнике могут быть применены детали самых разнообразных типов и габаритов, указанные в табл. 1. Меры, принятые по обеспечению параметрической и временной стабилизации режимов работы транзисторов, позволяют обойтись без предварительного макетирования приемника, связанного с подбором транзисторов и резисторов. В приемнике практически могут быть использованы транзисторы с коэффициентом В от 20 и выше.

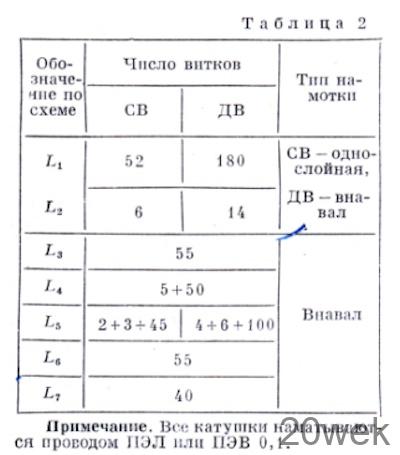

Катушки индуктивности изготавливаются точно так же, как описывалось в упомянутом супергетеродине начинающего. Увеличена больше чем вдвое длина стержня магнитной антенны, изменено количество витков. Конструкция катушек приемника показана на рис. 2 вкладки. Там же приведена разметка второго ферритового стержня, куски которого используются для настройки катушек L3—L7. Намоточные данные катушек приведены в табл. 2.

Каркасы всех катушек изготавливаются из двух-трех слоев писчей бумаги и проклеиваются любым клеем. В качестве болванки для изготовления каркасов используется кусок ферритового стержня. Длина намотки каждой катушки ограничивается полихлорвиниловыми или резиновыми кольцами, либо картонными щечками.

Отводы от катушек делаются в виде петли. Первоначальная длина отводов и выводов около 50 мм. После установки катушек на монтажной плате их выводы могут быть укорочены до 20—30 мм.

В длинноволновом варианте приемника емкость конденсатора С7 уменьшается до 240 пф, а параллельно подстроечным конденсаторам С2 и подключаются ло одному конденсатору типа КТК-1 емкостью 33 пф ±10%.

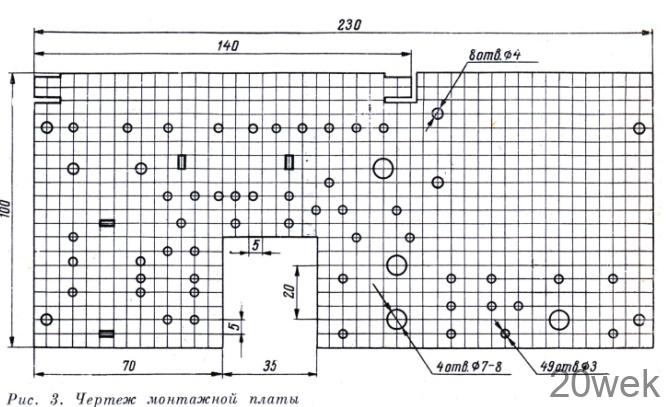

Монтажная плата изготовлена из листового гетинакса или текстолита толщиной 1,5—2,0 мм. Чертеж платы приведен на рис. 3. В зачерненные на схеме отверстия вставляются пустотелые заклепки, которые затем расклепываются. С помощью указанных заклепок производится монтаж приемника.

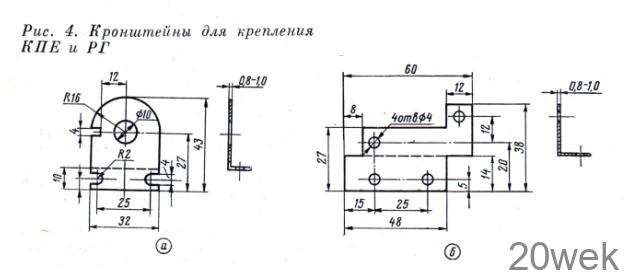

Для закрепления на монтажной плате регулятора громкости и блока конденсаторов переменной емкости необходимо изготовить из листового алюминия или латуни кронштейны по чертежам, приведенным соответственно на рис. 4,а и 4,б.

Сердечники катушек L3—L7 закрепляются на плате с помощью клея, так же как и подстроечные конденсаторы. Сердечник магнитной антенны укрепляется с помощью резиновых колец небольшого диаметра, либо несколькими витками суровых ниток.

Ручки управления приемником выпиливаются лобзиком из 4—6мм органического стекла или другого пластического материала, по чертежам рис. 3 вкладки. Гравировка осуществляется остро отточенным шилом, причем наносятся цифры только того диапазона, который выбран.

Монтаж приемника (рис. 4 вкладки) односторонний и выполнен так же, как и в супергетеродине начинающего. Следует обратить внимание на то, что провод, соединяющий регулятор громкости с диодом должен быть экранированным и сверху иметь изоляционное покрытие, например, полихлорвиниловую трубку.

Отражательная панель под громкоговоритель может быть выполнена из плотного картона или фанеры толщиной 3—4 мм. Громкоговоритель должен быть размещен таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ к монтажной плате, а батареи располагались свободно. Корпус приемника можно склеить из органического стекла или из фанеры. Отверстие под громкоговоритель желательно оградить защитной решеткой или сеткой.

Налаживание

Налаживание приемника практически ничем не отличается от налаживания упомянутого выше карманного супергетеродина. В первую очередь нужно проверить режим работы транзисторов. Для этого с помощью тестера (АВО-5, ТТ-1, ТТ-3 и др.) измеряют постоянные напряжения на электродах транзисторов относительно плюса источника питания. В исправном приемнике измеренные значения могут отличаться от указанных на принципиальной схеме до ±15%. Отклонения более чем на 30—40% будут свидетельств вовать о неисправности того или иного каскада.

Работоспособность каскадов приемника проверяется так же, как это было рекомендовано в описании супергетеродина начинающего. Следует только уточнить, что при исправном преобразователе частоты постоянное напряжение на эмиттере транзистора Т1 должно уменьшаться на 0,1—0,2 в при закорачивании между собой выводов катушки L5.

Проверив работу приемника по- каскадно и в целом, переходят к настройке контуров ПЧ на частоту 465 кгц. В последнюю очередь производится настройка и сопряжение контуров магнитной антенны и гетеродина. При этом, когда подвижные пластины полностью введены в неподвижные, шкала должна показывать 600 м для СВ и 2000 м — для ДВ, при полностью выведенных пластинах 200 м — для СВ и 700 м— для ДВ. Наличие заранее откалиброванной шкалы настройки позволяет более точно установить границы диапазона принимаемых волн. Делается это следующим образом.

Ротор блока конденсаторов переменной емкости поворачивают в такое положение, при котором шкала настройки будет указывать длину волны одной из радиостанций, хорошо слышимой в данной местности и работающей в длинноволновом участке выбранного диапазона: около 500 м для СВ и 1700 м для ДВ. Затем путем медленного перемещения каркаса катушки L5 добиваются настройки на данную станцию. После этого производится точная подстройка входного контура, осуществляемая перемещением каркаса катушек L1L2 по стержню магнитной антенны.

Закончив эту операцию, необходимо повернуть ротор блока конденсаторов переменной емкости в такое положение, при котором шкала настройки будет указывать длину волны одной из местных радиостанций, работающей в коротковолновом участке выбранного диапазона волн: около 250 м для СВ и примерно 900 м для ДВ. Точная настройка контура магнитной антенны производится только подстроечным конденсатором С2.

После этого проверяют точность настройки и сопряжения в середине диапазона. Если при этом наблюдается некоторое понижение чувствительности, то рекомендуется подстроить катушки L1 и L5 и вновь повторить проведенные ранее операции на частотах вблизи границ диапазона.

Производя измерения режимов работы транзисторов, а также настройку н сопряжение контуров, необходимо следить за тем, чтобы случайно не произошло замыкания между собой нулевого и плюсового проводов питания. Если это все же произойдет, то коллекторный ток транзистора T3 возрастет до нескольких десятков миллиампер. При этом напряжение смещения будет равно нулю, а напряжение на коллекторе транзистора Т3 составит около одного вольта. Последствием такого замыкания может быть выход из строя транзистора Т3

После того как приемник налажен и настроен, целесообразно произвести испытание его работоспособности при понижении питающего напряжения. Для этого нужно попробовать уменьшить количество питающих батарей. Например, вместо двух батарей типа КБС-Л-0,5 использовать только одну; вместо шести батарей типа «Марс» или «316»— две или три.

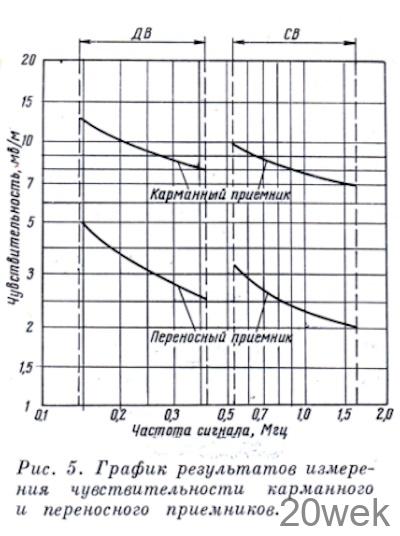

В заключение необходимо сказать несколько слов относительно высокой чувствительности данного переносного приемника по сравнению с аналогичным карманным приемником. Во-первых, за счет применения стержня магнитной антенны вдвое большей длины чувствительность увеличилась примерно в 1,5 раза. Во-вторых, отсутствие резисторов в цепях смещения и переходных конденсаторов в базовых цепях транзисторов Т1 и Т2 дало увеличение чувствительности еще в два раза. Последнему способствовало также увеличение емкости конденсаторов С5 и С9, шунтирующих по переменному току резисторы R1 и R2.

Таким образом, применение стабилизированного смещения и ферритового стержня большей длины позволило повысить чувствительность приемника почти в три раза. Подтверждением этого могут служить результаты измерений чувствительности карманного и переносного приемников, произведенные в лаборатории журнала «Радио». Результаты этих измерений приведены на графике рис. 5, из которого видно, что чувствительность переносного приемника на всех диапазонах примерно в три раза выше, чем у карманного приемника, описанного в журнале «Радио» № 6 за 1966 год, хотя эти приемники и собраны на транзисторах с одинаковыми параметрами.

Радио №4/1967, ст.61

Радио №5/1967, ст.61