ПРОСТАЯ РАДИОЛА

Л. ЦЫГАНОВА. Радио №4/1966, ст.44

В журнале «Радио» за № 3 1966 год мы рассказали о том, как построить простой усилитель НЧ для воспроизведения грамзаписи. Те, кто уже построил такой усилитель, смогут без особого труда превратить его в радиолу, подключив к нему небольшую приставку ВЧ, описание которой приводится в публикуемой ниже статье.

Сейчас повсеместное распространение получили суиергетеродинные приемники. Несомненно они обладают рядом преимуществ перед приемниками прямого усиления. Однако собрать и наладить такой приемник значительно труднее и не всегда под силу начинающему любителю. Поэтому правильнее начинать конструирование с приемника прямого усиления. Чувствительность и избирательность этого приемника невелики, но это обстоятельство имеет не только отрицательные, но и положительные стороны. Так, из-за пониженной чувствительности они лучше работают в условиях больших индустриальных помех, пропускают более широкую полосу частот, а при приеме программ мощных местных станций имеют более высокое качество звучания, чем супергетеродинные приемники (конечно, при наличии хорошего усилителя НЧ).

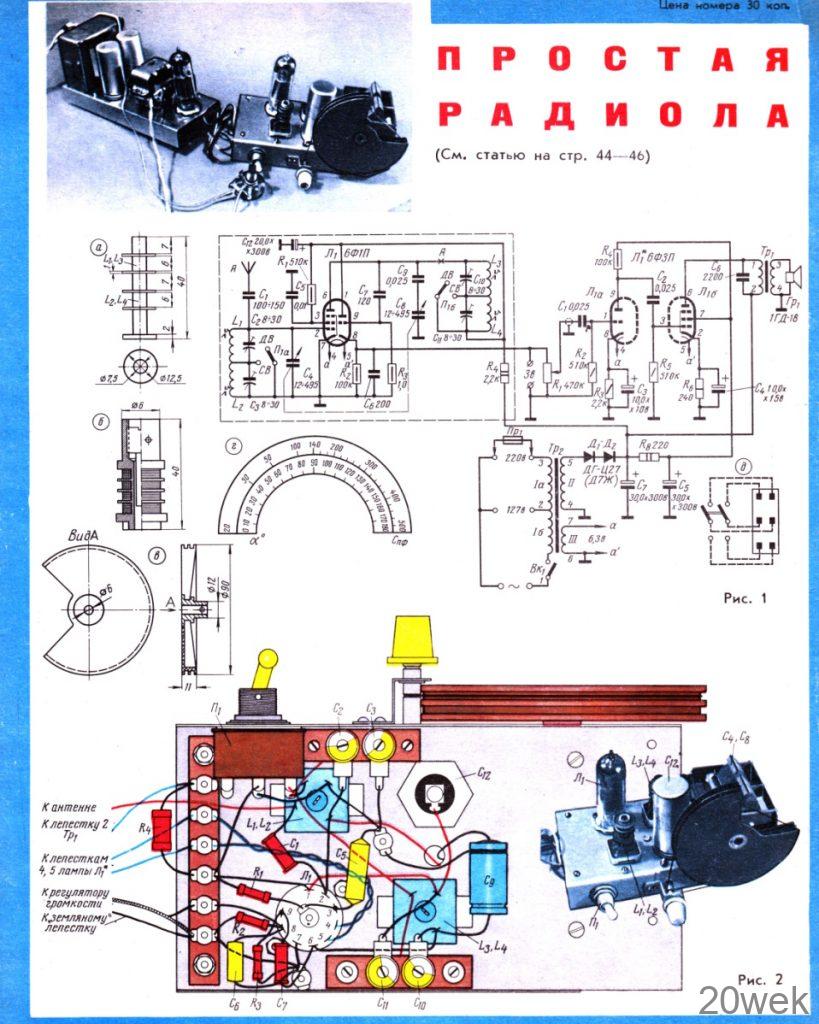

Приемник, принципиальная схема которого приведена на рис. 1 4-й страницы обложки, предназначен для работы в диапазонах длинных — 2000—728 м (150—420 кгц) и средних — 600—187,5 м (520—1600 кгц) волн. Чувствительность и избирательность его таковы, что он сможет принимать программы главным образом местных и небольшого количества дальних радиовещательных станций.

Как уже указывалось выше, приемник состоит из усилителя ВЧ, детектора и усилителя НЧ. Сигнал из антенны поступает на входной контур приемника через конденсатор С1. Подключать антенну непосредственно к колебательному контуру ни в коем случае нельзя. Дело в том, что антенна приемника в зависимости от размера имеет определенную индуктивность La, емкость Са и сопротивление, иными словами, она является последовательным резонансным контуром, настроенным на определенную частоту. Если конденсатора С1 не будет, то антенна окажется подключенной параллельно входному контуру и будет влиять на настройку приемника. Чтобы ослабить влияние антенны на входной колебательный контур, ее и включают через конденсатор небольшой емкости. Существуют и другие способы связи входных контуров с антенной, но рассмотренный нами способ является простейшим, поэтому мы и применили его в нашем приемнике.

При работе приемника в средневолновом диапазоне входной контур состоит из катушки L1, подстроечного конденсатора С2 и одной секции блока конденсаторов переменной емкости С4. Когда мы переключателем П1а переключаем приемник для работы в длинноволновом диапазоне, последовательно с катушкой L1 включается катушка L2 с подстроечным конденсатором С3. Конденсатор С4 служит для плавной настройки входного контура на частоту принимаемого сигнала. Параллельно конденсатору переменной емкости включены подстроечные конденсаторы С2 и С3. О назначении этих конденсаторов мы скажем несколько позже. При приеме той или иной станции входной контур должен быть настроен точно в резонанс.

Сигналы, выделенные входным контуром, поступают на управляющую сетку пентода лампы 6Ф1П, который выполняет функции усилителя ВЧ. Нагрузкой этой лампы служит колебательный контур, настроенный так же, как и входной, на частоту принимаемой станции. При приеме станций средневолнового диапазона колебательный контур состоит из катушки L3, подстроечного конденсатора С10, разделительного конденсатора С9 и секции блока конденсаторов переменной емкости С8. В длинноволновом диапазоне последовательно с катушкой L3 включается катушка L4, конденсатор С8 по- прежнему включен параллельно обеим катушкам.

Таким образом, в приемнике используются два настраивающихся контура. Как показала практика, применять большее количество контуров, то есть строить еще один каскад усилителя ВЧ, нецелесообразно. Дело в том, что все контуры приемника прямого усиления при настройке на принимаемую станцию должны одновременно настраиваться в резонанс. Такая подгонка даже для двухконтурного приемника сопряжена с определенными трудностями, а если будет три контура и больше, настройка может стать практически невозможной. Кроме того, при большом количестве настраивающихся контуров увеличивается опасность самовозбуждения, поэтому наиболее рационально в приемнике прямого усиления использовать два настраивающихся контура, что и сделано в нашем приемнике.

Усиление, даваемое одним каскадом усилителя ВЧ, невелико, поэтому при приеме слабо слышимых станций для получения удовлетворительной громкости требуется применить чувствительный детектор. Диодный детектор для этой цели не подходит, так как для нормальной работы на его вход нужно подать значительное напряжение, порядка 1—2 в. Более подошел бы для нашего случая сеточный детектор, но ему свойственны значительные нелинейные искажения, поэтому мы остановили свой выбор на катодном детекторе.

Катодный детектор собран на триоде лампы 6Ф1П. Напряжение ВЧ подается на сетку триода с высокочастотных контуров через разделительный конденсатор С7. Нагрузочный резистор детектора R2 включен в катодную цепь триода и зашунтирован конденсатором С6, который отфильтровывает высокочастотную составляющую продетектированного сигнала. Катодный детектор имеет некоторые особенности. В нем выходное напряжение НЧ с резистора R2 подается обратно на сетку через резистор утечки R3. По фазе это напряжение сдвинуто на 180° относительно огибающей детектируемого сигнала, иными словами, детекторный каскад охвачен отрицательной обратной связью. Это значительно снижает искажения, но делает коэффициент передачи детектора меньше 1.

Если емкость шунтирующего конденсатора C6 невелика, в схеме возникает и положительная обратная связь по высокой частоте. Таким образом, катодный детектор не только не нагружает свой колебательный контур, но, наоборот, вследствие положительной обратной связи вносит в него отрицательное сопротивление и улучшает добротность. По этой причине повышается и избирательность приемника.

С нагрузки детектора низкочастотный сигнал поступает на регулятор громкости, а далее на усилитель НЧ (см. правую часть схемы на рис. 1), описание которого было помещено в прошлом номере журнала, поэтому здесь мы на нем не останавливаемся.

Несколько слов нужно сказать о назначении второстепенных элементов схемы приемника. С помощью резисторов R1 и R4 устанавливается необходимое напряжение на анодах и экранирующей сетке лампы 6Ф1П. Конденсатор С5 соединяет экранирующую сетку с корпусом, о его назначении мы уже говорили в прошлой статье. Конденсатор С9 является разделительным, он защищает конденсатор переменной емкости С8 от высокого анодного напряжения, которое могло бы вывести его из строя.

Отрицательное смещение на управляющую сетку пентода лампы 6Ф1П подавать не нужно, так как сеточные токи появляются в этой лампе при значительных положительных напряжениях на сетке, которых быть не может, так как лампа работает в условиях малых входных сигналов.

ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИЯ

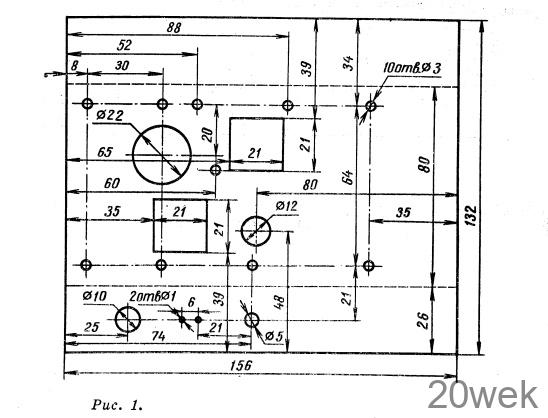

Высокочастотная часть приемника смонтирована на отдельном шасси. Такое конструктивное выполнение приемника позволяет удобно разместить его в корпусе проигрывателя вместе с усилителем НЧ. Кроме того, такой отдельный ВЧ блок можно использовать и для работы с любым другим усилителем НЧ. Шасси приемника, чертеж которого дан на рис. 1, изготовлено из стали толщиной 2 мм. Заготовку для шасси следует предварительно разметить, затем сделать в нем необходимые отверстия и только после этого согнуть (места сгиба указаны на рис. 1 пунктиром). Сделав шасси, нужно подготовить все детали для монтажа приемника. В нем применены в основном готовые покупные детали. Резисторы типа МЛТ (можно типа ВС), конденсатор переменной емкости двухсекционный типа КПЕ, его минимальная емкость 12, а максимальная 495 пф, электролитический конденсатор типа КЭ-2, постоянные конденсаторы типа КБГ-И и КСО, подстроечные типа КПК. Лампа используется комбинированная, типа 6Ф1П, монтируется она на девятиштырьковой керамической панельке. Переключение диапазонов осуществляется сдвоенным тумблером на два направления (см. рис. 1, д на обложке).

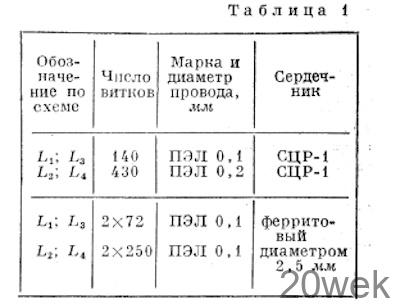

К самодельнььм деталям приемника относятся катушки контуров ВЧ, верньерное устройство и шкала приемника. Катушки приемника намотаны на каркасах контуров телевизора «Рубин-102» (можно «Рубин», «Темп-6» и др.) с двумя подстроечными сердечниками типа СЦР-1 из карбонильного железа. Предварительно с них следует снять экран и из листового гетинакса толщиной 1 мм нужно изготовить щечки, надеть их на свободный каркас и намотать новые катушки (см. рис. 1, а на обложке). Намоточные данные катушек приведены в таблице 1. Катушки можно намотать и на унифицированных сердечниках фабричных приемников (рис. 1, б на обложке), намоточные данные катушек в этом случае несколько изменятся (см. таблицу 1 внизу).

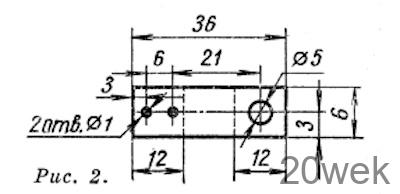

Верньерное устройство приемника состоит из ручки настройки, связующего тросика и диска. Чертеж диска дан на рис. 1, в обложки; тросик можно сделать из любой толстой шелковой или хлопчатобумажной нити. Ручку настройки укрепляют на шасси приемника с помощью скобы (см. рис. 2). Верньерное устройство позволяет более плавно настроиться на нужную станцию,без него настройка будет весьма затруднена, так как избирательность приемника невелика. Изготовив и купив все необходимые детали, можно приступить к монтажу приемника. Сначала на шасси следует установить лепестки заземления, монтажные планки, ламповую панельку, электролитический конденсатор, катушки контуров ВЧ, конденсатор переменной емкости, переключатель диапазонов и ручку настройки (см. рис. 2 на обложке). После этого можно приступить к монтажу остальных деталей. При этом следует руководствоваться монтажной схемой, приведенной на рис. 2 обложки. Закончив монтаж, можно приступить к налаживанию приемника и изготовлению шкалы.

НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА

Проверку и регулировку приемника принято начинать с проверки выпрямителя, усилителя НЧ, и только потом детектора и усилителя ВЧ.

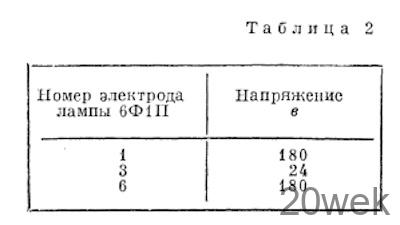

Перед налаживанием следует тщательно проверить все монтажные соединения по принципиальной схеме. Убедившись в правильности монтажа, следует подключить приемник к сети и установить требуемый (указанный в табл. 2) режим лампы 6Ф1Г1. Причем с помощью резистора следует сначала установить напряжение на экранирующей сетке, а затем резистором R4 на анодах лампы. Подогнав режим лампы, можно приступать к налаживанию детекторного каскада.

При недостаточной емкости конденсатора С6. в катодной цени триода лампы 6Ф1П, детекторный каскад может возбудиться по высокой частоте, в этом случае емкость конденсатора С6 нужно несколько увеличить. Устранив возбуждение, через конденсатор С1 антенну следует подключить ко второму настраивающемуся контуру (см. точку А на схеме). Если при вращении ручки настройки приемника будет слышна какая-либо станция, значит, детекторный каскад работает и можно приступать к следующему этапу налаживания приемника — настройке контуров.

Сначала настраивают контур средневолнового диапазона, а затем длинноволнового. Прежде всего нужно установить границы диапазонов. Для этого настраивают приемник на какую-либо станцию в начале диапазона (пластины ротора конденсатора С8 выведены) и подстроечным конденсатором С10 добиваются, чтобы данная радиостанция заняла соответствующее место на шкале приемника. Шкалу можно изготовить из картона или твердой бумаги, нанеся на нее соответствующие деления в градусах угла поворота роторных пластин или единицах емкости конденсатора С8 (см. рис. 1, г). Можно воспользоваться заводским приемником и но углу поворота конденсаторов переменной емкости настраиваемого и заводского приемников определить, как нужно изменить настройку контура. Если станция на шкале настраивасхмого приемника находится ближе к началу диапазона, чем на шкале заводского, следует уменьшить емкость подстроечного конденсатора С10, и, наоборот, если ближе к середине диапазона,—увеличить емкость.

Добившись правильного расположения радиостанции на шкале, перестраивают приемник на конец диапазона (роторные пластины конденсатора переменной емкости полностью введены) и по приему какой-либо радиостанции на этом участке проверяют ее место на шкале, опять- таки по сравнению с заводским приемником. Если принятая радиостанция расположена слишком близко к концу диапазона (шкалы) по сравнению с заводским, то это означает, что индуктивность катушки L3 мала и нужно ввести в нее сердечник. Так как изменение индуктивности катушки L3 изменит настройку в начале диапазона, следует перестроить приемник на радиостанцию в начале диапазона и с помощью конденсатора С10 добиться приема радиостанции па прежнем делении шкалы. Затем снова переходят на конец диапазона и уточняют настройку изменением индуктивности катушки L3. Эту операцию повторяют до тех нор, пока обе радиостанции не будут приниматься при нужном положении стрелки на шкале приемника.

Установив границы диапазона, следует переключить антенну на вход приемника и настроить входной средневолновый контур. Для этого, настроив приемник на ту же радиостанцию в начале диапазона, с помощью конденсатора С2 подстраивают контур по наибольшей громкости приема. Затем переходят на конец диапазона и перемещением сердечника катушки так же добиваются наибольшей громкости приема. Эти операции повторяют до получения максимальной громкости обеих станций

Аналогичным образом настраивают и контуры длинноволнового диапазона, только в этом случае подстройка ведется изменением емкости конденсаторов C3 и С11 и индуктивности катушек L2 и L4.

Следует подчеркнуть, что при настройке контуров регулятор громкости нужно установить так, чтобы станция была слышна как можно тише. Кроме того, настройку желательно производить в вечернее время, когда условия приема радиостанций длинноволнового и средневолнового диапазонов наиболее благоприятны. Станции для настройки лучше выбирать дальние, так как при приеме местных станций трудно определить точно настройку в резонанс.

Существует еще и другой, более точный метод настройки приемника с помощью генератора стандартных сигналов, однако он доступен более опытным любителям, поэтому мы на нем не останавливаемся. К тому же приемник прямого усиления можно наладить вполне удовлетворительно описанным выше методом.

Лучше всего использовать наружную антенну. Высота ее должна быть порядка 20—25 м. Если же нет возможности установить наружную, пользуются комнатной антенной, которой может служить кусок провода, натянутый под потолком.

Итак, вы построили свой первый приемник. Поначалу он вас вполне удовлетворяет, но скоро вы убедитесь, что у него есть серьезные недостатки. В вечернее время, когда работает сразу много радиостанций, отстроиться от них бывает очень трудно, так как избирательность приемника прямого усиления явно недостаточна, да и чувствительность оставляет желать лучшего: программы многих дальних радиостанций принять на него невозможно. Есть и еще один очень большой недостаток приемников прямого усиления: они плохо работают на коротковолновом диапазоне. Поэтому, если вы хотите построить всеволновый приемник, его нужно строить только по супергетеродинной схеме. Постройку же приемника прямого усиления нужно рассматривать как непременный этап в переходе к конструированию более сложного супергетеродинного приемника, о котором мы расскажем в одном из последующих номеров журнала «Радио».