ПЕРЕНОСНЫЙ СУПЕРГЕТЕРОДИН

В. Рудницкий, Радио №9/1965, ст. 40

Приёмник работает в диапазоне средних волн (525—1605 кгц). Его чувствительность не хуже 200 мкв/м. Промежуточная частота— 465 кгц, полоса пропускания тракта ПЧ — 7 кгц, избирательность по соседнему каналу — 26 дб. Питается приемник от двух батарей типа КБС-Л-0,5, соединенных последовательно. Номинальная выходная мощность усилителя НЧ — 400 мет. Ток, потребляемый приемником при номинальной выходной мощности, составляет 110 ма, ток покоя — 12 ма.

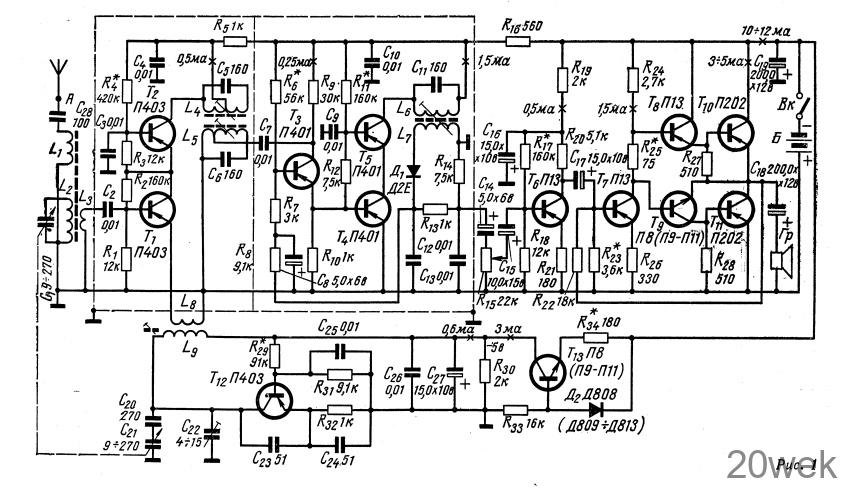

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 1. Преобразователь частоты собран по каскодной схеме с последовательным питанием на транзисторах Т1 и Т2 типа П403. Большая добротность контуров (Q= 150) позволяет получить ослабление по соседнему каналу 26 дб. Для обеспечения полосы пропускания около 7 кгц связь между контурами выбрана немного больше критической.

Усилитель ПЧ собран по каскодной схеме с последовательным питанием на транзисторах Т4 и Т5 типа П401. Система АРУ — комбинированная, в ней используется управляемый делитель напряжения. В качестве управляемого элемента используется транзистор диффузионного типа П401 (Т3), обладающий небольшой емкостью «коллектор — эмиттер». Сигнал ПЧ, снимаемый с контура L5C6, подается не на базу транзистора Т3, как принято обычно, а на коллектор транзистора, так как в данном случае транзистор Т3 используется как переменное сопротивление. Напряжение АРУ положительной полярности подается на базу регулируемого транзистора Т3 и управляет его сопротивлением на участке «коллектор — эмиттер». Режим работы транзистора Т3 выбран так, чтобы при слабых сигналах он был полностью открыт. Для увеличения эффективности АРУ база транзистора Т4 соединена непосресдтвенно с эмиттером транзистора Т3. Таким образом, напряжение АРУ управляет усилением транзисторов Т4 и Т5.

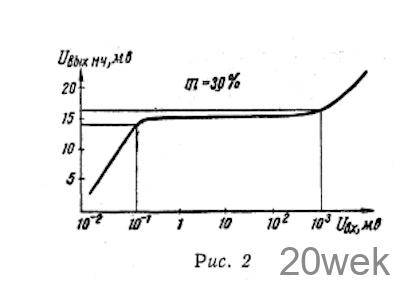

Амплитудная характеристика каскада ПЧ приведена на рис. 2. При снятии этой характеристики напряжение Uвx измерялось на коллекторе транзистора Т3, а напряжение ивыхнч—на выходе детектора.

Напряжение гетеродина через катушку связи L8 подается в цепь эмиттера транзистора Т1. Усилитель НЧ собран по обычной схеме с бестрансформаторным выходом. Транзисторы Т 7 Т11 охвачены общей отрицательной обратной связью через сопротивление R22

Стабилизатор напряжения питания гетеродина собран на транзисторе T13 типа П8. Принцип действия его основан на том, что коллекторный ток транзистора мало зависит от изменения коллекторного напряжения при условии, что ток базы постоянен. Ток базы стабилизирован кремниевым стабилитроном, включенным в прямом направлении; ток через стабилитрон выбран равным 0,5 ма. Стабилизированный коллекторный ток транзистора Т13 равен 3 ма и определяется сопротивлением R34 в цепи эмиттера.

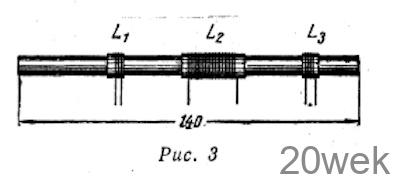

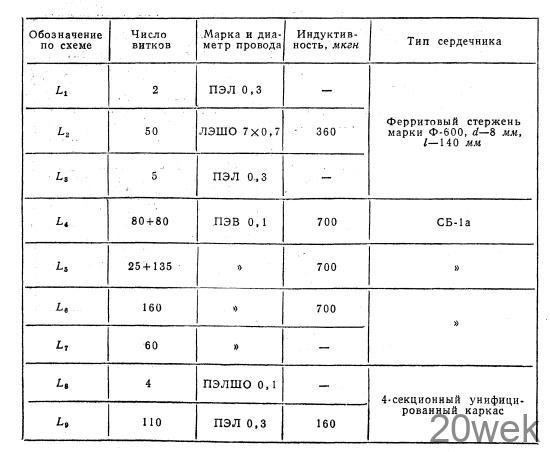

Конструкция и детали. В приемнике применены готовые детали. Монтажная схема не приводится, так как опытный радиолюбитель сам может составить ее. Для устранения самовозбуждения приемника монтажная плата преобразователя с полосовым фильтром помещается в экран. В другой экран помещается плата усилителя ПЧ. Конструкция входных катушек показана на рис. 3. Катушки гетеродина намотаны на унифицированном четырехсекционном каркасе из полистирола с сердечником из феррита. Конструкция такого каркаса подробно описана в журнале «Радио» № 11 за 1962 год в статье В. Витальева «Супергетеродин на пяти транзисторах». При монтаже необходимо располагать ось катушки гетеродина и ось магнитной антенны взаимно перпендикулярно. Данные всех катушек приведены в таблице. Громкоговоритель может быть любого типа с сопротивлением звуковой катушки постоянному току 5,5—6 ом, на номинальную выходную мощность 1 вт.

Налаживание приемника необходимо начинать с усилителя НЧ. В первую очередь измеряют постоянное напряжение между плюсом источника питания и коллектором транзистора Т11 Если измеряемое напряжение выходит за допустимые пределы (3,8—4,2 в), то необходимо подобрать величину сопротивления R23

Установка начального коллекторного тока выходных транзисторов (3—5 ма) производится подбором величины сопротивления R25. Коллекторный ток транзистора Т6 устанавливают подбором величины сопротивления R17. На этом налаживание усилителя НЧ можно считать законченным. Усилитель развивает выходную мощность 400 мВт при входном напряжении 12—15 мв.

Далее приступают к настройке тракта ВЧ. Устанавливают коллекторный ток транзисторов T1 Т2 (0,5 ма) подбором величины сопротивления R4. Особенно тщательно необходимо установить режим регулируемого транзистора Т3 по постоянному току, так как от этого зависит работа системы АРУ. Максимальный коллекторный ток транзистора Т3 должен быть 0,25 ма. Такой ток может быть при многих значениях величины сопротивления R6. Необходимо выбрать наибольшую величину сопротивления R6, при которой ток коллектора уже равен 0,25 ма. Затем подбором величины сопротивления R11 уста навливают коллекторный ток (1,5 ма) транзисторов Т4 и Т5. После этого приступают к настройке контуров ПЧ. На базу транзистора T1 через конденсатор подают напряжение порядка 0,5 мкв с частотой 465 кгц и глубиной модуляции — 30—50% . Первоначальное расстояние между броневыми сердечниками СБ-1а, в которых намотаны катушки L4 и L5 полосового фильтра, должно быть 25—30 мм от центра до центра сердечников, что соответствует связи ниже критической. Вращением подстроечных сердечников катушек L4, L5, L6 добиваются максимального сигнала на выходе. Затем сердечники катушек L4 и L5 полосового фильтра сдвигают до расстояния 16—17 мм между центрами, что соответствует связи немного больше критической, и закрепляют их клеем.

Настройка стабилизатора напряжения сводится к установке коллекторного тока транзистора Т13 (3 ма) подбором величины сопротивления R34. После этого подбором величины сопротивления R29 устанавливают коллекторный ток транзистора Т12, равный 0,6 ма, при этом напряжение на нагрузке стабилизатора (R30) равно 5 в.

Граничные частоты гетеродина устанавливаются в конце диапазона (fг=980 кгц) изменением индуктивности катушки L9, в начале диапазона (fг=2100 кгц) — изменением емкости подстроечного конденсатора С22. Установку границ диапазона производят несколько раз, после чего приступают к сопряжению входного и гетеродинного контуров. На зажим «А» подается напряжение от ГСС с частотой 600 кгц и глубиной модуляции 30%; уровень напряжения ВЧ устанавливают таким, чтобы на выходе усилителя НЧ развилась нормальная мощность (40 мвт). В этом случае действие АРУ сказывается еще слабо. Настроившись на эту частоту, добиваются максимального сигнала на выходе перемещением катушки входного контура вдоль ферритового стержня. Если требуется более точное сопряжение в начале диапазона, то параллельно входному контуру подключается подстроечный конденсатор (4—15 пф). Затем на зажим «А» подается от ГСС напряжение с частотой 1400 кгц. Настроившись на эту частоту, добиваются максимальной громкости приема изменением емкости подстроечного конденсатора. Процесс сопряжения на концах диапазона производят несколько раз, после чего настройку приемника можно считать законченной.