ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ НАЛАЖИВАНИИ ПРИЕМНИКА

А. СОБОЛЕВСКИЙ, Радио №7/1966, ст.47, Радио №8/1966, Радио №9/1966, ст.37

Чтобы объективно оценить качество работы радиоприемника, надо знать его параметры.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ — область частот, в пределах которой данный приемник способен принимать сигналы радиостанций. Радиовещательные приемники обычно имеют три или четыре диапазона: длинноволновый (150—408 ?«ц), средневолновый (525—1605 кг/f), коротковолновый (3,95—12,1 Мгц) и ультракоротковолновый (65,8—13Мгц). Коротковолновый диапазон обычно разделен на несколько поддиапазонов, что значительно облегчает настройку приемника. Иногда применяют, так называемые, растянутые поддиапазоны; участки КВ диапазона, отведенные для работы радиовещательных станций (3,95—4,1 Мгц, 5,95— 6,2 Мгц, 7,15—7,3 Мгц, 9,5-9,775 Мгц и 11,7—11,975 Мгц), растягивают на всю шкалу приемника.

Некоторые транзисторные и ламповые приемники имеют только длинноволновый и средневолновый диапазоны или не имеют УКВ диапазона. Наконец иногда встречаются приемники, колебательные контуры которого настроены на одну или несколько радиостанций в длинноволновом или средневолновом диапазонах.

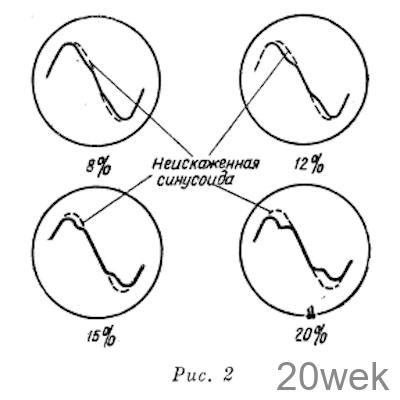

НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ — это максимальная электрическая мощность на выходе усилителя НЧ (то есть электрическая мощность, которая подводится к громкоговорителю) при допустимом уровне нелинейных искажений. Последнее весьма существенно, так как приемник Обычно может отдать и большую мощность НЧ колебаний, но тогда значительно возрастет уровень нелинейных искажений, то есть ухудшится качество звучания. При небольшой выходной мощности нелинейные искажения столь незначительны, что не улавливаются на слух. С увеличением выходной мощности они также возрастают, а при коэффициенте нелинейных искажений от 7 до 12% становятся заметны на слух. Именно при таком уровне нелинейных искажений и определяют номинальную выходную мощность, Сетевые ламповые и транзисторные приемники имеют выходную номинальную мощность в пределах 0,5—10 ва, а переносные транзисторные приемники от 3 мва до 0,5 ва

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — способность принимать слабые сигналы радиостанций. Чувствительность приемника определяется величиной напряжения ВЧ сигнала (в микровольтах) при глубине модуляции на входе приемника 30%, когда на выходе усилителя НЧ развивается электрическая мощность, равная 50 мвт (или 5 мвт для приемников с номинальной выходной мощностью не более 150 мвт). Очевидно, чувствительность приемника тем выше, чем меньшее напряжение на входе приемника способно создать на его выходе такую выходную мощность НЧ сигнала, то есть чем лучше его способность принимать слабые сигналы.

Чувствительность лучших радиовещательных приемников с внешней антенной достигает 50 мкв ДВ, СВ, и КВ диапазонах и 5 мкв в УКВ диапазоне. Переносные транзисторные приемники обычно имеют чувствительность в пределах 100—300 мкв, а при работе с внутренней магнитной антенной в диапазоне длинных и средних волн — 1—3 мв/м.

Высокочувствительный приемник может принимать лишь те слабые сигналы, которые превышают уровень его собственных внутренних шумов, вызванных хаотическим движением электронов в электрических цепях. К шумам относится и фон переменного тока. Иначе говоря, сигналы принимаемой радиостанции на входе приемника должны иметь достаточно большую амплитуду, чтобы их было слышно на фоне шумов приемника. Уровень сигнала на входе приемника должен превышать уровень шумов по крайней мере на 20 дб, то есть в 10 раз.

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ — способность приемника выделять сигналы принимаемой радиостанции из множества сигналов радиостанций, работающих на других частотах. По международному соглашению частотные интервалы между радиостанциями должны быть 10 кгц. Поэтому избирательность приемника характеризует его способность подавлять сигналы, отстоящие на ±10 пгц от частоты, на которую он настроен. Избирательность по соседнему каналу радиовещательных приемников высшего класса (на частоте, отстоящей на ±10 кгц от частоты настройки, иначе говоря — при расстройке приемника на ±10 кгц) должна быть в пределах 60 дб. Это означает, что на частотах, отличающихся на ±10 кгц от частоты настройки, чувствительность приемника падает в 1000 раз по сравнению с чувствительностью на частоте настройки. Приемники могут иметь и меньшую избирательность по соседнему каналу, но не ниже 16—20 дб, то есть ослабление сигналов соседних радиостанций должно быть не менее, чем в 6— 10 раз, иначе громкоговоритель будет воспроизводить одновременно несколько радиопередач почти с одинаковой громкостью.

Для супергетеродинных приемников, кроме избирательности по соседнему каналу, большое значение имеет еще и избирательность по симметричному или, как говорят, зеркальному каналу. Как известно, колебания промежуточной частоты в супергетеродинном приемнике возникают как биения при смешении колебаний частоты принимаемого сигнала fс и частоты гетеродина fr. Например, приемник настроен на частоту 4 Мгц. Чтобы напряжение сигнала радиостанций, работающей на этой частоте, были усилены усилителем ПЧ, их частоту надо преобразовать в промежуточную fп=465 пгц. Для этого гетеродин приемника должен работать на частоте fс+fп=fп=4 +0,465 =4,463 Мгц. Тогда в результате смешения колебаний принимаемого сигнала с колебаниями, генерируемыми гетеродином, возникнут комбинационные промежуточные частоты: /г—/с=/п=4,465—4= =0,465 Мгц или 465 кгц.

Но колебания промежуточной частоты можно получить и при смешении колебаний гетеродина с колебаниями другой частоты, а именно, частоты 4,930 Мгц. Тогда результирующая частота, также будет равна 465 кгц. fc—fr-fn=4,930—4,465=0,465 Мгц. Вот эта частота, отличающаяся от частоты сигнала на удвоенную промежуточную частоту (4,930—4=0,930 Мгц, а 0,930=2×0,465 Мгц) называется частотой симметричного зеркального канала. Естественно, что приемник не должен пропускать эту симметричную помеху на вход преобразователя, иначе на его выходе появляются напряжения промежуточных частот от двух различных радиостанций, которые и будут одновременно прослушиваться в громкоговорителе. Поэтому супергетеродинный приемник должен обладать высокой избирательностью относительно симметричного канала, то есть значительно ослаблять сигнал, частота которого превышает частоту настройки на удвоенную промежуточную. Супергетеродинные приемники выс< шего класса имеют избирательность по зеркальному каналу на длинноволновом диапазоне не менее 60 дб и на коротковолновом диапазоне не менее 26 дб. Это означает, что в КВ диапазоне чувствительность приемника на частоте симметричного канала по крайней мере в 20 раз меньше его чувствительности на частоте настройки. Избирательность по симметричному каналу определяется количеством н добротностью контуров, стоящих перед преобразователем и настроенных на частоту принимаемого сигнала0 Поэтому если в приемнике нет усилителя ВЧ, он обладает меньшей избирательностью по симметричному каналу, ио тем не менее в КВ диапазоне она должна быть не хуже 12 дб (ослабление в четыре раза).

Наконец, супергетеродипный приемник должен обладать избирательностью по отношению к сигналам, частота которых равна промежуточной о Для приемников высшего класса эта избирательность не менее 40 дб (ослабление в 100 раз), а для приемников классом ниже —26 дб (ослабление в 20 раз)

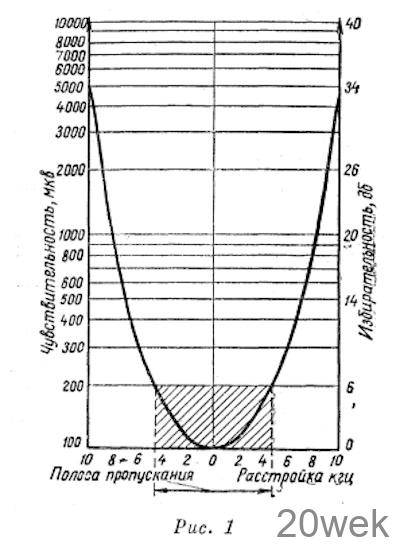

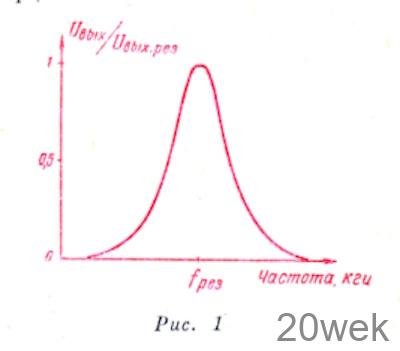

РЕЗОНАНСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА— это графическое изображение зависимости чувствительности приемника от частоты (рис. 1). Эта характеристика с одной стороны позволяет получить представление об избирательных свойствах приемника, а с другой — о качестве воспроизведения передачи. В самом деле, характеристика (рис. 1) показывает, что если на частоте настройки /рез приемник имеет чувствительность 100 лшв, то при расстройке на ± 10 пгц чувствительность приемника ухудшается до 5000 мкво Изменение чувствительности, приходящееся на каждый килогерц расстройки, позволяет судить об избирательных возможностях приемника. Кроме того, по характеристике можно определить ширину полосы пропускания высокочастотных каскадов приемника (усилителя ВЧ и усилителя ПЧ).

Радиостанция излучает модулированные колебания, то есть полосу частот. Так, например, несущая (высокая) частота радиостанции 4000 кгц. Предположим, что частота модулирующего напряжения 8 кгц. Тогда радиостанция, кроме частоты 4000 кгц, будет излучать 3992 и 4008 кгц. При передаче музыки радиостанция будет излучать полосу частот от 3990 до 4010 кгц (если принять высшие звуковые частоты модуляции 10 кГц). Для высококачественного воспроизведения приемник должен пропускать не одну несущую частоту, а всю полосу частот порядка 8—10 кгц. Но для этого его ВЧ каскады и их контуры должны иметь соответствующую полосу пропускания, определить которую позволяет резонансная характеристика. Полосу пропускания отсчитывают на уровне, при котором входное напряжение увеличивается в два раза по сравнению с входным напряжением на резонансной частоте. В данном случае (рис. 1) она равна 9,2 кгц.

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСИЛИТЕЛЯ НЧ — графическое изображение зависимости коэффициента усиления этого усилителя от частоты. Чтобы радиопередача воспроизводилась без искажений, усилитель НЧ должен равномерно усиливать напряжения всех частот, поступающих на его вход от детектора. Если же усиление будет неравномерным, то возникнут частотные искажения передачи, которые очень заметны на слух. Так ослабление нижних звуковых частот придает звучанию звенящий металлический тембр, а ослабление верхних звуковых частот делает его глухим, бубнящим. Для хорошего воспроизведения речи и музыки полоса пропускания усилителя должна быть по крайней мере от 60 до 6500 гц, причем в пределах этой полосы усиление не должно уменьшаться более, чем в 2 раза (на 6 дб).

КРИВАЯ ВЕРНОСТИ. Строго говоря, кривая верности — это зависимость звукового давления, создаваемого громкоговорителем, от частоты модуляции ВЧ напряжения, поданного на вход приемника. Однако для таких измерений необходима специальная студия, а также сложная и дорогая аппаратура. Поэтому радиолюбители обычно снимают зависимость выходного напряжения от частоты модуляции, что может дать некоторое представление о действительной кривой верности приемника. Вот те основные характеристики и параметры, которые позволяют всесторонне оценить работу приемника. Конечно, радиолюбители обычно не задаются столь академической целью, как «измерить параметры приемника», то есть взять готовый и налаженный приемник и измерить его параметры только из любопытства. Однако, если в их распоряжении имеется хотя бы минимум измерительных приборов (звуковой генератор, ВЧ сигнал-генератор и вольтметр), они обязательно измеряют параметры в процессе налаживания приемника, потому что эти измерения позволяют определить, правильно ли налажен и настроен приемник.

Приемник обычно налаживают с выхода, то есть начинают с усилителя НЧ, затем переходят к усилителю ПЧ и преобразователю (если приемник супергетеродинный) и заканчивают налаживанием усилителя ВЧ. Если приемник собран по схеме прямого усиления, то после налаживания усилителя НЧ переходят к детектору и только после этого — к усилителю ВЧ. Нельзя переходить к последующему блоку, пока нет уверенности, что предыдущий хорошо налажен. Способы измерения перечисленных выше параметров будут рассмотрены в той последовательности, в которой налаживают супергетеродинный приемник, то есть начиная с усилителя НЧ.

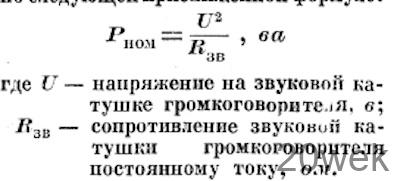

УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ, В начале измеряют номинальную выходную мощность. Выражается она в вольтамперах, ее можно определить по следующей приближенной формуле:

Для измерения номинальной выходной мощности необходим звуковой генератор и детекторный вольтметр, например, ампервольтомметр, позволяющий измерять переменное напряжение. Можно также воспользоватьея ламповым вольтметром переменного тока. Генератор присоединяют ко входу усилителя НЧ (к гнездам подключения звукоснимателя), а вольтметр — к звуковой катушке громкоговорителя. Номинальная мощность измеряется на частоте 400 гц. Регулятор громкости усилителя устанавливают в положение, соответствующее максимальному усилению, и постепенно увеличивают выходное напряжение звукового генератора. Одновременно измеряют величину нелинейных искажений на выходе усилителя (это будет рассказано ниже). Когда нелинейные искажения становятся максимально допустимыми, вольтметр на выходе усилителя (измеритель выхода) покажет номинальное выходное напряжение усилителя. Подставив величину полученного напряжения в приведенную выше формулу, можно определить выходную мощность усилителя при данной величине нелинейных искажений.

Измерение нелинейных искажений в любительских условиях — довольно сложная задача. Нелинейные искажения выражаются в нарушении формы напряжения выходного сигнала. Это означает, что в спектре выходного напряжения усилителя, кроме основной частоты, поданной на вход усилителя, появляются дополнительные частоты. Искажения формы напряжения основной частоты (синусоидального напряжения звукового генератора) будет тем сильнее, чем значительнее амплитуды составляющих дополнительных частот. Таким образом, для определения величины нелинейных искажений надо исследовать форму колебаний на выходе испытуемого усилителя. Это можно сделать, например, с помощью осциллографа по степени искажения формы синусоиды на экране (рис. 2) или более точно при помощи специального прибора — измерителя нелинейных искажений (например, ИНИ—11). Если ни осциллографа, ни измерителя нелинейных искажений у радиолюбителя нет, то измерить номинальную выходную мощность можно лишь ориентировочно, например, подав на вход усилителя через потенциометр напряжение от трансляционной сети. В моменты длительного звучания музыки, надо увеличивать напряжение на входе до тех пор, пока не появится заметное искажение звучания, вызванное возросшими нелинейными искажениями. Максимальное показание вольтметра на выходе усилителя соответствует номинальному выходному напряжению.

Одновременно с измерением номинальной выходной мощности можно определить и чувствительность усилителя (чувствительность с гнезд звукоснимателя). Для этого измеряют напряжение на входе испытуемого усилителя (обычно измеряют напряжение на выходе звукового генератора его собственным измерительным прибором), при котором на его выходе развивается напряжение, равное номинальному. Это напряжение и определяет чувствительность усилителя. Отношение же номинального напряжения на выходе усилителя к напряжению на его входе есть коэффициент усиления данного усилителя.

Радиолюбители знают, как важно при налаживании усилителя добиться, чтобы в пределах полосы пропускания он равномерно усиливал напряжения всех частот. О равномерности усиления можно судить по его частотной характеристике. Для получения этой характеристики на вход усилителя от звукового генератора подают такое напряжение частоты 400 гц, при котором выходная мощность усилителя составляет 25% от номинальной. Ручка регулятора громкости должна находиться в среднем положении, а регуляторов тембра— в положении, соответствующем максимальной полосе пропускания. Затем, поддерживая напряжение на входе усилителя постоянным, изменяют частоту напряжения звукового генератора в обе стороны от частоты 400 гц: в сторону уменьшения — через каждые 50—100 гц., в сторону увеличения — через каждые 100 гц (до 1000 гц), затем через 500 гц до (4000 гц) и, наконец — через 1000 гц

Одновременно измеряют выходное напряжение на каждой из этих частот. По полученным результатам строят частотную характеристику, принимая входное напряжение усилителя на частоте 400 гц за единицу, то есть по оси ординат откладывают отношение UBbIX на соответствующей частоте к 17ВЬ1Х на частоте 400 гц, что одновременно является показателем усиления на данной частоте по сравнению с усилением на частоте 400 гц. Усиление может быть выражено и в децибелах ио отношению к усилению на частоте 400 гц, причем последнее принимается за нулевой уровень. Уменьшение усиления по сравнению с принятым нулевым уровнем выражается в отрицательных децибелах. Частота по оси абсцисс обычно откладывается в логарифмическом масштабе.

Если в испытуемом усилителе имеются регуляторы тембра, то снимают дополнительную частотную характеристику при различных крайних положениях ручек регуляторов. Если требуется найти лишь пределы регулировки тембра, то достаточно определить усиление по отношению к нулевому уровню только на частотах 100, 1000 и 5000 гц. В заключение определяют уровень фона усилителя. Для этого замыкают накоротко входные зажимы испытуемого усилителя и измеряют напряжение фона на звуковой катушке громкоговорителя. Ручки регуляторов громкости и тембра следует установить в положения, соответствующие наибольшему напряжению фона. Уровень фона определяется отношением напряжения фона к номинальному выходному напряжению и выражается в децибелах. В хороших приемниках уровень фона не должен превышать—504—60 дб.

Радио №8/1966, ст.45

УСИЛИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

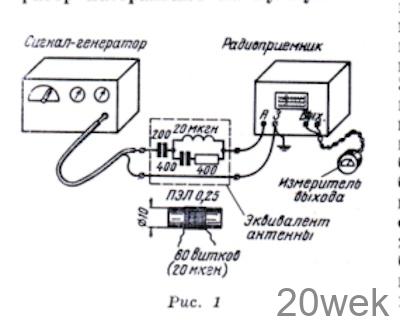

От работы усилителя ПЧ зависят такие важные параметры супергетеродиниого приемника, как избирательность по соседнему каналу, качество воспроизведения радиопередачи и чувствительность. В самом деле, избирательность по соседнему каналу определяется резонансными характеристиками фильтров, то есть точностью настройки этих фильтров па промежуточную частоту и их добротностью, от которой зависит крутизна наклона характеристики. Чем круче идут ветви характеристики и чем точнее настроены фильтры на промежуточную частоту, тем уже общая резонансная характеристика усилителя и тем выше избирательность по соседнему каналу. Нос другой стороны, для хорошего воспроизведения радиопередачи необходимо, чтобы приемник (в том числе и усилитель ПЧ) пропускал определенную полосу частот. Поэтому при настройке усилителя надо стремиться к оптимальной форме резонансной характеристики усилителя, которая бы соответствовала и необходимой полосе пропускания, и достаточной избирательности по соседнему каналу. Обычно в процессе настройки приемника снимают резонансные характеристики каждого каскада, начиная с последнего. Это происходит одновременно с настройкой фильтров усилителя на промежуточную частоту. Для этого индикатор настройки (вольтметр переменного тока) подключают к выходу усилителя НЧ, а сигнал-генератор через конденсатор емкостью 100—200 пф — ко входу испытуемого каскада усилителя (к управляющей сетке лампы или к базе транзистора). Если сигнал-генератор подключить ко входу преобразователя, то можно получить общую резонансную характеристику усилителя. В последнем случае ВЧ колебательный контур надо отсоединить от управляющей сетки лампы преобразователя и соединить последнюю с катодом через резистор в 500 яолг.

Сигнал-генератор настраивают на резонансную частоту усилителя (на промежуточную частоту) по максимальным показаниям индикатора настройки, отмечают показания индикатора и начинают менять частоту сигнал-генератора, одновременно поддерживая его выходное напряжение неизменным. При этом записывают показания индикатора выхода приемника, соответствующие каждому значению частоты. Это продолжается до тех пор, пока показания индикатора выхода не перестанут изменяться. Тогда вновь настраивают сигнал-генератор на резонансную частоту усилителя, устанавливают прежний уровень его выходного напряжения и начинают изменять его частоту в противоположную сторону. По полученным данным строят резонансную характеристику, откладывая по горизонтальной оси частоту, а по вертикальной — выходное напряжение усилителя (рис. 1).

Полоса пропускания усилителя радиовещательного приемника обычно составляет 5—10 кгц. Поэтому, снимая его резонансную характеристику для перестройки, следует пользоваться нониусом на верньерной ручке сигнал-генератора (лимбом с равномерными делениями). Шкала сигнал-генератора вблизи частоты 465 кгц, как правило, проградуирована через 5—10 кгц. Изменив настройку сигнал-генератора от одной точки шкалы до другой, замечают, на сколько делений повернулся при этом нониус, и определяют цену его деления. Если, например, оказалось, что при перестройке на 20 кгц нониус повернулся на 30 делений, значит цена деления нониуса составляет 20/30=0,66 кгц. Таким образом нониус позволяет перестраивать сигнал-генератор в пределах долей килогерц.

Описанный способ снятия резонансной характеристики имеет достаточно высокую точность. Однако он неудобен при настройке усилителя, так как после каждой регулировки контуров приходится вновь снимать характеристику по точкам. В этом отношении значительно более удобен осциллографический метод получения резонансной характеристики. Он дает возможность в процессе налаживания все время наблюдать на экране осциллографа характеристику, причем всякие изменения, происходящие при регулировке и настройке, немедленно отражаются на экране: видно, как изменяется форма характеристики, полоса пропускания и т. п.

Осциллографический метод получения резонансной характеристики заключается в следующем. На вход испытуемого усилителя от специального генератора подается частотно- модулированное напряжение, то есть такое, частота которого изменяется в обе стороны от средней частоты. Частота развертки осциллографа равна частоте модуляции. Кроме того, эти частоты синхронизированы. Поэтому луч проходит экран осциллографа за время, в течение которого частота генератора изменяется от минимальной до максимальной. Во время обратного хода луча частота генератора изменяется от максимальной до минимальной, и все начинается сначала. Если при этом на вход осциллографа подать напряжение с выхода испытуемого усилителя (с нагрузки детектора или от регулятора громкости), то отклонение луча но вертикали будет характеризовать величину коэффициента усиления на той частоте, которая соответствует положению луча в данной точке экрана. Следовательно, на экране осциллографа появится резонансная характеристика испытуемого усилителя.

Чтобы получить осциллографическим методом резонансную характеристику усилителя, необходима специальная ЧМ-приставка к обычному сигнал-генератору (конструкции подобных приставок были описаны в журнале «Радио» и выпусках «Массовой радиобиблиотеки» издательства «Энергия»). Берется ВЧ генератор. работающий на фиксированной частоте, например, 5 Мгц. Параллельно контуру этого генератора включают полупроводниковый диод (или варикап). На диод от временной развертки осциллографа подают пилообразное напряжение. В результате емкость р-п перехода диода пли емкость варикапа изменяется в такт с движением луча по экрану осциллографа. Поскольку изменяется емкость, включенная в колебательный контур генератора, то и его частота также изменяется («качается»). Таким образом генератор ВЧ превращается в генератор качающейся частоты. Его частота изменяется в пределах 10—50 кгц относительно средней частоты 5 Мгц. Размах качания (полоса девиации) будет зависеть от амплитуды управляющего пилообразного напряжения. Далее поступают следующим образом. Предположим, надо снять частотную характеристику усилителя 114. Для этого на одну из сеток лампы смесителя надо подать ЧМ колебания со средней частотой 5 Мгц, а на другую сетку этого смесителя — напряжение от сигнал-генератора, настроенного таким образом, чтобы на выходе смесителя появилось напряжение частотой 4G5 кгц. Для этого сигнал-генератор должен быть настроен на частоту fс_г= fчм+fпч= 5+0,465=5,465 Мгц. Появившаяся на выходе смесителя разностная частота будет меняться относительно частоты 465 кгц. Эти ЧМ колебания подаются на вход усилителя, характеристику которого надо снять, и далее все происходит так, как было описано выше. Если надо получить иную среднюю частоту качания, то соответствующим образом изменяют частоту сигнал-генератора.

При снятии резонансной характеристики усилителей ПЧ, особенно многокаскадных усилителей с большим усилением, надо соблюдать определенные правила. Измерительные приборы следует подключать к деталям усилителя, применяя короткие соединительные провода, а приборы, включаемые на вход и выход приемника, надо максимально удалять друг от друга и при необходимости экранировать. Только при этих условиях можно получить результаты измерений, достаточно близкие к действительным. Это диктуется чрезвычайной чувствительностью усилителей ПЧ к паразитной обратной связи.

Особенно опасна такая обратная связь между выходом усилителя и его входом. В этом случае часть выходного напряжения через емкостную пли индуктивную связи между подводящими проводами измерительных приборов и монтажом этих приборов попадает на вход усилителя и вновь им усиливается. Это приводит к самовозбуждению усилителя. Но даже если самовозбуждения не происходит, самая незначительная обратная связь приводит к тому, что полученные характеристики усилителя не соответствуют действительным.

Как же определить, имеется ли паразитная обратная связь в измерительной системе?

Если обратная связь значительная, но усилитель не самовозбуж- дается, то ее можно обнаружить но изменению показаний индикатора настройки при изменении положения измерительных приборов и соединительных проводов или кабелей. Надо взять палочку из изоляционного материала (хотя бы деревянную) и передвигать ею кабели, изменяя их положение относительно друг друга и шасси приемника, изменить положение измерительных приборов и т. п.

Преобразователь и усилитель ВЧ.

Каждый радиолюбитель, занимавшийся налаживанием супергетеродинных приемников, знает, сколько неприятностей доставляет сопряжение настроек контуров гетеродина с настройками входных ВЧ контуров. Как известно, между частотами настройки контуров гетеродина fг и входных ВЧ контуров fвч должно соблюдаться соотношение: fг-fвч = fнч. Однако в силу ряда причин такое соотношение между настройками этих контуров может быть выдержано только в трех точках диапазона: на концах и в середине. В других местах диапазона это соотношение несколько нарушается, или, как говорят, появляется погрешность сопряжения. При этохм происходит следующее.

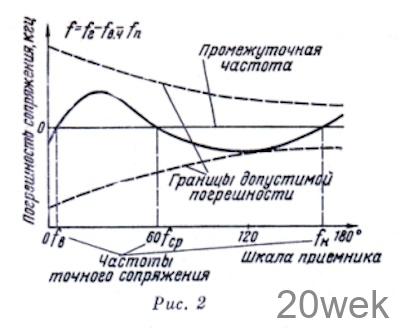

Прием возможен только в том случае, если между колебаниями частоты излучения и колебаниями частоты гетеродина в смесителе приемника образуются биения, частота которых равна промежуточной. Если при этом ВЧ контуры приемника настроены точно на частоту принимаемой радиостанции, то его чувствительность максимальна. Но, как уже было сказано, такое положение возможно только в трех точках диапазона; при других положениях блока конденсаторов настройки приемника ВЧ контуры оказываются несколько расстроенными по отношению к частоте принимаемой станции. Если эта расстройка невелика и не выходит за пределы полосы пропускания ВЧ контуров (что обычно бывает при правильном выборе элементов контура гетеродина), то чувствительность приемника почти не уменьшается и с этой погрешностью сопряжения можно не считаться. Но если контур гетеродина настроен неправильно, то расстройка (то есть погрешность сопряжения) ВЧ контуров относительно частоты принимаемой радиостанции настолько значительна, что частота радиостанции выходит за пределы полосы пропускания контуров, и чувствительность приемника резко надает. При более значительной погрешности сопряжения прием вообще невозможен. Таким образом, при налаживании и настройке преобразователя и усилителя ВЧ надо измерить полосу пропускания ВЧ контуров (входных контуров и контуров усилителя ПЧ) и определить погрешность сопряжения в различных точках диапазона, чтобы можно было судить, правильно ли выбраны и настроены элементы контуров гетеродина. Чтобы определить погрешность сопряжения надо измерить отклонение кривой сопряжения от линии промежуточной частоты (рис. 2). Обычно находят такое отклонение для 15—20 точек диапазона и по этим точкам строят кривую. По горизонтальной оси откладывают градусы шкалы и соответ- ствующге им частоты, а по вертикальной — разность между настройкой приемника (то есть настройкой, определяемой настройкой контура гетеродина) и настройкой ВЧ контуров. Если на этот же график нанести границы допустимой погрешности сопряжения, то он наглядно покажет, не выходит ли погрешность сопряжения за допустимые пределы. II если обнаружится, что погрешность сопряжения не укладывается в допустимые границы, то необходимо изменить емкости сопрягающих конденсаторов, индуктивность катушки контура гетеродина, изменить частоты точного сопряжения и т. п.

Кривую сопряжения строят следующим образом. Сигнал-генератор подключают к входу приемника через эквивалент антенны. Вращая ручку настройки приемника, устанавливают указатель настройки против определенного деления шкалы и настраивают сигнал-генератор (с включенной модуляцией) на эту частоту по максимальному отклонению стрелки индикатора настройки (вольтметра переменного тока). Последний подключен к выходу усилителя НЧ приемника. По шкале сигнал-генератора определяют частоту fc, на которую настроен приемник, и отмечают ее на графике против соответствующего градуса шкалы.

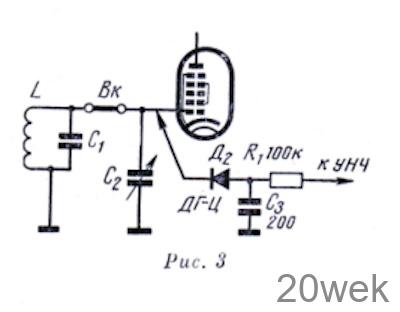

Теперь надо определить частоту настройки ВЧ контуров при данной настройке контуров гетеродина. Для этого ламповый вольтметр переменного тока подключают к выходу преобразователя (к аноду лампы преобразователя или коллектору транзистора). Если у радиолюбителя нет лампового вольтметра, то можно ограничиться все тем же индикатором настройки, подключенным к выходу усилителяИЧ приемника. Однако при этом нужен вспомогательный детектор (рис. 3). Подключив через этот детектор усилитель НЧ приемника к управляющей сетке смесителя, изменяют (обычно в очень небольших пределах) частоту сигнал-генератора и по индикатору настройки находят резонансную частоту высокочастотных контуров fвч. Разность между частотами fс и fвч (кгц) откладывают в зависимости от знака вверх или вниз от линии промежуточной частоты Таким способом определяют погрешность сопряжения Дf = fс — fвч через каждые 10° шкалы приемника и полученные точки соединяют кривой.

Следует иметь в виду, что вспомогательный детектор вносит некоторую емкость в ВЧ контур, включенный в цепь сетки лампы смесителя и тем самым несколько изменяет его настройку. Чтобы это не влияло на результаты измерений, поступают следующим образом. На шкале сигнал-генератора устанавливают частоту точного сопряжения на ВЧ конце диапазона. Приемник настраивают на эту частоту по максимальным показаниям индикатора настройки. Затем присоединяют к сетке лампы смесителя вспомогательный детектор со всеми его деталями и проводом, которым он будет подключен к усилителю IIЧ. При этом показания индикатора настройки уменьшатся, поскольку контур в цепи сетки лампы смесителя расстроится. Изменением емкости подстроечного конденсатора этого контура вновь добиваются максимальных показаний индикатора настройки. Последнее означает, что емкость, внесенная вспомогательным детектором, скомпенсирована. Надо запомнить прежнее положение винта подстроечного конденсатора и после окончания измерений и отключения этого детектора вернуть ротор подстроечного конденсатора в прежнее положение.

Далее надо определить полосу пропускания ВЧ контуров и связанные с ней границы допустимой погрешности сопряжения. Для этого в 5—6 точках шкалы (через каждые 30°) определяют резонансную частоту ВЧ контуров, настраивая па нее сигналгенератор так, как это делалось ранее. Затем увеличивают выходное напряжение сигнал-генератора в два раза и изменяют его частоту так, чтобы показания индикатора настройки приемника уменьшились до прежнего уровня. Разность между частотами настройки сигнал-генератора fрези f0,5 равна половине ширины полосы пропускания ВЧ контуров. Граница же допустимой погрешности сопряжения будет на 5 кгц меньше (ведь необходимо пропустить всю полосу частот модуляции, то есть 10 кгц) этой разности:

Величину Дfдоп откладывают вверх и вниз от липни промежуточной частоты. Полученные точки соединяют кривой (см. пунктир на рис. 2).

Следует заметить, что все эти измерения проводят только после обычной настройки контуров приемника, когда получено сопряжение настроек и т. п. Как надо проводить такую настройку неоднократно описывалось в журнале «Радио», а также в различных брошюрах для радиолюбителей.

Измерение чувствительности и избирательности. Измерение этих параметров совершенно необходимо, так как позволяет проверить правильность настройки и налаживания приемника.

Часто супергетеродинный приемник с усилителем ВЧ, настроенный неопытным любителем, совершенно не имеет избирательности по симметричному каналу. Казалось бы, должно быть наоборот. Ведь избирательность по симметричному каналу тем лучше, чем больше контуров, настроенных на частоту принимаемого сигнала, включено перед преобразователем, и чем выше их добротность. Допустим в приемнике два таких контура: входной и контур между усилителем ВЧ и преобразователем. А избирательность по симметричному каналу отсутствует! В чем же дело?

Вероятнее всего, эти контуры радиолюбитель настроил на разные частоты: один — на частоту принимаемого сигнала (что и требуется), а другой — на частоту симметричного канала, то есть выше принимаемой частоты на удвоенную промежуточную. Стало быть, этот контур, вместо того чтобы подавлять частоту симметричного канала, подавляет частоту основного канала. В результате чувствительность по основному и по симметричному каналам одинакова. Эту ошибку обнаружить можно только при измерении чувствительности и избирательности.

Схема измерения чувствительности радиовещательного приемника показана на рис. 1. Ранее уже отмечалось, что всегда измеряют реальную чувствительность, учитывающую уровень шумов приемника. Поэтому перед измерением чувствительности надо определить уровень собственных шумов приемника. Для этого регулятор громкости усилителя НЧ приемника устанавливают в положение максимального усиления. На вход приемника через эквивалент антенны (он показан на рис. 1) подают высокочастотные колебания, модулированные частотой 400 гц с глубиной модуляции 30%. Приемник настраивают на эту частоту. Выходное напряжение сигнал-генератора должно быть таким, чтобы напряжение на выходе приемника равнялось 0,1 от номинального. Затем выключают модуляцию напряжения ВЧ и измеряют напряжение на выходе приемника, то есть измеряют напряжение шумов приемника при приеме несущей. Такие измерения повторяют на каждом диапазоне в одной или нескольких точках. Уровень шума выражают в децибелах по отношению к нормальному выходному напряжению приемника, равному 0,1 от номинального.

После этого измеряют чувствительность приемника. Сигнал-генератор настраивают на нужную частоту. Напряжение его должно быть модулировано частотой 400 гц при глубине модуляции 30%. Приемник настраивают на частоту сигнал-генератора по максимальным показаниям индикатора выхода. Если измеренное ранее напряжение шумов меньше нормального выходного напряжения по крайней мере в 10 раз (на 20 дб), то чувствительность приемника определяют следующим образом. Регулятор громкости устанавливают в положение, соответствующее максимальному усилению. При этом напряжение на выходе сигналгенератора подбирают так, чтобы напряжение на выходе приемника стало равным 0,1 от номинального. Выходное же напряжение сигнал-генератора (то есть на входе приемника) будет численно равно чувствительности приемника на данной частоте. Измерения повторяют по крайней мере в трех точках каждого диапазона, причем крайние частоты должны быть на расстоянии 10—20% от начала и конца шкалы. По результатам измерений строят график зависимости чувствительности приемника от частоты. Обычно для удобства график строят в логарифмическом масштабе.

Если же нормальное выходное напряжение приемника меньше чем в 10 раз превышает напряжение шумов, то чувствительность измеряют несколько иначе. В этом случае после настройки приемника на частоту сигнал-генератора выключают модуляцию и с помощью регулятора громкости устанавливают таксе напряжение шумов на выходе приемника, чтобы оно было в 10 раз меньше нормального выходного напряжения. Затем включают модуляцию сигнал- генератора и доводят его выходное напряжение (напряжение на входе приемника) до такой величины, чтобы напряжение на выходе приемника было равно нормальному. Положение ручки регулятора громкости приемника при этом не меняют. Напряжение на выходе сигнал-генератора будет численно равно чувствительности приемника с учетом его шумов

При измерении чувствительности регулятор тембра и регулятор полосы частот (если они есть в приемнике) должны находиться в положении, соответствующем ослабленному воспроизведению высоких и низких звуковых частот. АРУ приемника должна быть выключена.

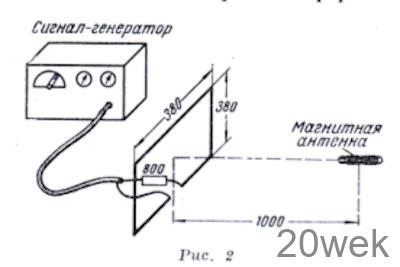

Если приемник предназначен для работы с внутренней магнитной антенной, например транзисторный переносный приемник, то чувствительность измеряют при помощи квадратной рамки из медной или латунной проволоки диаметром 4 мм. В этом случае чувствительность приемника выражается в мкв/м или мв/м. Схема измерения показана на рис. 2.

Этими способами нельзя пользоваться при измерении чувствительности сверхрегенеративного приемника, так как измерению будет мешать шум сверхрегенератора. Этот шум имеет максимальный уровень при отсутствии напряжения ВЧ на входе приемника. При его появлении уровень шума снижается, и чем выше напряжение на входе, тем меньше шум. Кроме напряжения шума сверхрегенератора, на входе приемника можно обнаружить еще и напряжение дробящей (гасящей) частоты. На слух эта частота не воспринимается, так как она обычно лежит в области 20—200 но индикатор выхода на нее реагирует. Чтобы обнаружить на выходе приемника напряжение дробящей частоты, можно воспользоваться схемой, показанной на рис. 1, которая в дальнейшем используется и для измерения чувствительности. Если на выходе приемника есть напряжение дробящей частоты, то показания индикатора выхода не меняются при изменении выходного напряжения сигнал-генератора или глубины его модуляции, ведь индикатор выхода измеряет напряжение дробящей частоты. Предварительно приемник на слух настраивают на частоту сигнал-генератора (по максимальной громкости тона модуляции). В этом случае надо проверить исправность элементов фильтрующей цепи и блокировочного конденсатора в сверхрегенеративном приемнике, препятствующих проникновению напряжения дробящей частоты на выход усилителя НЧ приемника.

Если установлено, что напряжение дробящей частоты на выходе приемника отсутствует, чувствительность сверхрегенеративного приемника определяют следующим образом. Устанавливают на шкале сигнал-генератора нужную частоту, увеличивают его выходное напряжение и настраивают на эту частоту приемник. В момент точной настройки приемника напряжение на его выходе должно заметно уменьшиться, так как при этом уменьшится уровень шума сверхрегенерации. После этого выходное напряжение сигналгенератора уменьшают до 10—20 мкв выключают его модуляцию и отмечают показания индикатора выхода приемника. Затем снова включают модуляцию частоты сигнал-генератора (глубина 30%, частота 400 гц). Напряжение на выходе приемника при этом, естественно, увеличится.

Теперь вычисляют отношение напряжений на выходе приемника при немодулированном и модулированном ВЧ напряжении на его входе. Установлено, что наилучшее качество воспроизведения соответствует отношению 1:5. Поэтому если полученное отношение иное, то несколько изменяют выходное напряжение сигнал-генератора и повторяют измерения. Чувствительность сверхрегенеративного приемника будет численно равна выходному напряжению сигнал-генератора при отношении этих напряжений 1 : 5 (при включенной модуляции). Измерив чувствительность, можно перейти к измерению избирательности. Избирательность характеризует уменьшение чувствительности приемника на какой-либо частоте по сравнению с чувствительностью на частоте принимаемого сигнала (на резонансной частоте приемника). Поэтому схемы измерения избирательности те же. Все определяется частотой настройки сигнал-генератора. Если он настроен в резонанс с приемником — это измерение чувствительности; если же он расстроен на ±10 кгц относительно резонансной частоты приемника — это измерение избирательности по соседнему каналу, а если он настроен на частоту, выше резонансной частоты приемника на удвоенную промежуточную,— это измерение избирательности по симметричному каналу. Наконец, если сигнал-генератор настроен на промежуточную частоту приемника — это измерение избирательности на частоте, равной промежуточной. В связи с этим чувствительность и избирательность измеряют одно за другим, измерив чувствительность на какой-либо частоте, тут же, не перестраивая приемник и не изменяя схемы измерения, приступают к измерению избирательности.

Избирательность по соседнему каналу приемника прямого усиления и супергетеродинного приемника измеряется одинаково. Вначале измеряют чувствительность приемника на данной частоте, а затем изменяют частоту сигнал-генератора на 10 кгц (например, в сторону уменьшения) и устанавливают такое выходное напряжение сигнал-генератора, при котором напряжение на выходе приемника вновь становится равным нормальному, то есть измеряют чувствительность приемника при расстройке частоты на 10 кгц. Отношение этой чувствительности к чувствительности приемника на резонансной частоте, выраженное в децибелах, покажет ослабление приема по соседнему каналу. После этого частоту сигнал-генератора увеличивают на 10 кгц относительно резонансной частоты приемника и повторяют те же измерения. За величину избирательности по соседнему каналу принимают наименьший результат.

Если потребуется снять резонансную характеристику приемника, то после определения его чувствительности на резонансной частоте изменяют частоту сигнал-генератора через 1 кгц (одновременно измеряя чувствительность приемника) до тех пор, пока чувствительность приемника не станет хуже примерно в 1000 раз. По результатам измерения чувствительности строят резонансную характеристику.

Затем переходят к измерению избирательности по симметричному каналу. Принцип измерения тот же, только сигнал-генератор настраивают на частоту, которая выше резонансной частоты приемника на удвоенную промежуточную. Избирательность по симметричному каналу обычно измеряют на тех же частотах, что и избирательность по соседнему каналу. При этом следует иметь в виду, что наихудшая избирательность по симметричному каналу в коротковолновой части диапазона.

При измерении избирательности приемника по отношению к частотам , равным промежуточной, приемник настраивают на частоту, наиболее близкую к промежуточной: на крайнюю верхнюю частоту длинноволнового или крайнюю нижнюю частоту средневолнового диапазона. Это измерение ничем не отличается от предыдущего.

СНЯТИЕ КРИВОЙ ВЕРНОСТИ. Эта кривая позволяет проверить, верно ли выбраны полосы пропускания ВЧ контуров, фильтров ПЧ и правильно ли налажен усилитель НЧ. Обязательно ли снимать эту кривую? Если приемник был настроен с соблюдением всех правил и в процессе настройки были проведены все указанные выше измерения, то эту кривую можно и не снимать. Но если радиолюбителю необходимо составить представление о незнакомом приемнике, то лучше всего снять эту кривую, по которой сразу же можно судить о том, насколько хорошо налажен и настроен приемник.

Схема для снятия кривой верности представлена на рис. 1. Напряжение сигнал-генератора модулировано напряжением внешнего звукового генератора, подключенного к зажимам «Внешняя модуляция». Кривую верности надо снимать на каждом диапазоне.

Вначале приемник настраивают в резонанс с сигнал-генератором, напряжение которого должно быть модулировано частотой 400 гц с глубиной модуляции 30%. С помощью регулятора громкости устанавливают напряжение на выходе приемника, равное 0,25 от номинального. Выходное напряжение сигнал-генератора при этом должно быть больше, чем в случае измерения чувствительности, но не перегружать ВЧ каскады приемника. Регуляторы тембра устанавливают в положение, соответствующее наиболее широкой полосе.

Затем изменяют частоту модуляции в заданном диапазоне звуковых частот, отмечая показания измерителя выхода приемника. При этом надо следить, чтобы напряжение ВЧ на выходе сигнал-генератора, его частота, глубина модуляции и настройка приемника оставались неизменными. Записывают показания индикатора выхода приемника, соответствующие каждой частоте модуляции. По полученным результатам строят кривую так же, как при снятии частотной характеристики усилителя НЧ, причем по горизонтальной оси откладывают частоты модуляции сигнал-генератора, а по вертикальной — отношения выходного напряжения приемника к напряжению на частоте модуляции 400 гц (в децибелах).

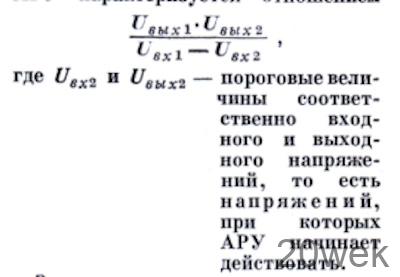

СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ АРУ. Этим завершают измерение параметров приемника. Характеристика работы АРУ представляет собой зависимость выходного напряжения приемника от входного. Снимают характеристику следующим образом. На вход приемника через эквивалент антенны от сигнал-генератора подают такое напряжение ВЧ (Uвx1), чтобы напряжение на выходе приемника стало равным 0,25 от нормального (ручка регулятора громкости должна находиться в среднем положении). Напряжение сигнал-генератора модулировано частотой 400 гц при глубине модуляции 30%. Приемник настраивают в резонанс с частотой сигнал-генератора и отмечают показания индикатора выхода ивых1. Затем изменяют напряжение сигнал- генератора в 2, 3, 4, 10, 20, 100, 500, 1000, 5000 и 10000 раз, одновременно отмечая показания индикатора выхода. По полученным величинам выходного напряжения строят характеристику АРУ (рис. 3). Работа АРУ характеризуется отношением

Это отношение выражают в децибелах. Работу АРУ проверяют на всех диапазонах