ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

А. СИНЕЛЬНИКОВ, В. НЕМЦЕВ, Радио №6/1966, ст.58

В настоящее время на автомобилях применяется батарейная система зажигания, состоящая из катушки зажигания, прерывателя и конденсатора. Такая система применяется уже более 50 лет, хотя современные двигатели коренным образом отличаются от двигателей, применявшихся в начале нашего века. Сейчас батарейная система зажигания является тормозом на пути дальнейшего совершенствования двигателей. Искра, вырабатываемая такой системой, недостаточно мощна и целиком зависит от состояния контактов прерывателя. Контакты же прерывателя сильно нагружены током катушки зажигания (примерно 4 а при индуктивной нагрузке), состояние их быстро ухудшается, и они выходят из строя. Кроме того, при больших оборотах двигателя могут наблюдаться перерывы в искрообразовании, являющиеся результатом «дребезга» контактов прерывателя.

Основные преимущества описываемой электронной системы зажигания перед обычной батарейной системой состоят в том, что она обеспечивает более мощную искру, контакты прерывателя нагружены током всего около 170 ма при чисто активной нагрузке и срок службы их определяется лишь механическим износом. Состояние контактов и скорость их размыкания в данном случае существенной роли не играют, так как время нарастания напряжения в катушке зажигания определяется временем переключения управляемых диодов. Мощность, потребляемая от аккумуляторной батареи, значительно меньше мощности, потребляемой обычной системой зажигания.

Описываемая электронная система зажигания может быть установлена на любом автомобиле без замены каких-либо деталей. Работа двигателя с электронной системой зажигания делается более равномерной, облегчается запуск двигателя в холодное время года. В результате более полного сгорания топлива несколько повышаются экономичность и мощность двигателя.

В применяемой в настоящее время батарейной системе зажигания энергия, необходимая для искрообразования, накапливается в магнитном поле катушки зажигания. Для получения достаточной величины энергии нужно увеличивать ток через первичную обмотку катушки зажигания, то есть уменьшить ее активное сопротивление. Это вызывает усиленный износ контактов прерывателя. Одновременно с увеличением тока через них, возрастает и индуктивная реакция нагрузки, так как постоянная времени первичной обмотки катушки зажигания увеличивается.

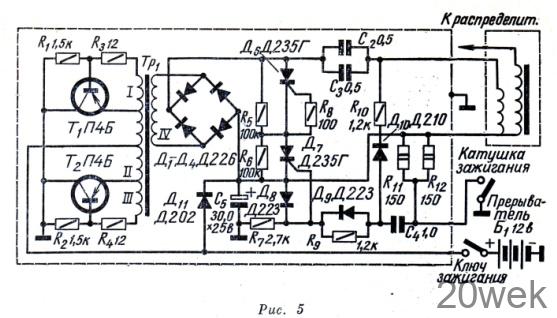

Принципиальная схема электронной системы зажигания изображена на рис. 1.

Энергия, необходимая для искрообразования, накапливается в соединенных параллельно конденсаторах С2 и С3. Трансформатор Tp1 транзисторы Т1 и Т2, диоды Д1— Д5, конденсатор С1 и резисторы R1— R4 образуют собранный по схеме с общим коллектором двухтактный преобразователь постоянного напряжения в два самостоятельных напряжения: 400 в и 12 в.

Схема с общим коллектором выбрана из чисто конструктивных соображений, так как в этом случае транзисторы Т1 и Т2 могут быть установлены на один общий радиатор

Резисторы R1 и R2 служат для подачи начального отрицательного смещения на базы транзисторов, необходимого для надежного запуска преобразователя. Резисторы R3 и Т?4 ограничивают ток базы транзисторов.

Высокое напряжение (400 в) заряжает накопительные конденсаторы С2 и Сз, энергия которых используется для искрообразования. Низкое напряжение (12 в) служит для создания отрицательного смещения на управляющем электроде управляемого переключающего диода Д7 с целью предотвращения переключения диода случайными помехами.

Управляемые переключающие диоды Д6 и Д7 (в дальнейшем будут упоминаться в тексте сокращенно, как УПД) служат для бесконтактного подключения накопительных конденсаторов С2—С3 к первичной обмотке катушки зажигания.

Необходимость последовательного включения двух УПД вызвана тем, что напряжение переключения одного УПД типа Д235Г значительно меньше рабочего напряжения, равного 400 в. Резисторы R5 и R6 выравнивают напряжения на последовательно соединенных УПД. Резистор R8 стабилизирует напряжение переключения УПД Д6.

Диод Д11 и конденсатор С5 образуют фильтр низкой частоты, препятствующий попаданию в систему пульсаций напряжения питания.

Диоды Д8, Д9, Д10, конденсатор С4 и резисторы R9, R11, R12 образуют устройство формирования управляющих импульсов, поступающих на управляющий электрод УПД Д7 в момент размыкания контактов прерывателя.

Электронная система зажигания работает так: предположим, что в момент поворота ключа зажигания контакты прерывателя разомкнуты. При подаче напряжения питания преобразователь запускается и на управляющий электрод УПД Д7 через резистор R7 поступает отрицательное запирающее напряжение, величина которого ограничивается диодом Д8 на уровне 0,6—0,7 в. Накопительные конденсаторы С2—С3, заряжаются до напряжения 400 в. Диоды Д6 и Д7 закрыты, так как их суммарное напряжение переключения больше 400 в.

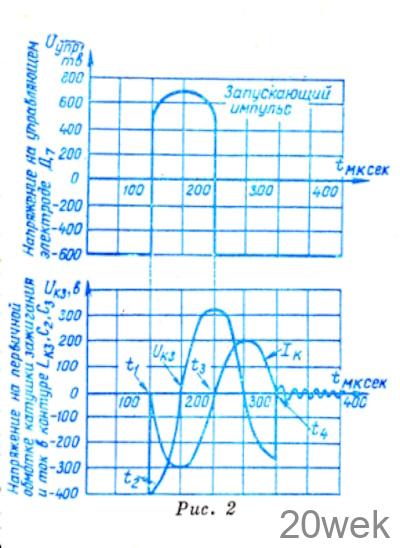

При замыкании контактов прерывателя конденсатор С4 заряжается через резистор R9 и диоды Д8 и Д11 почти до полного напряжения аккумуляторной батареи. Резистор R9 создает некоторую задержку заряда конденсатора С4, что необходимо для устранения влияния «дребезга» контактов прерывателя в момент их замыкания. При размыкании контактов прерывателя конденсатор C4 разряжается через диод Д9, резисторы R11 и R12 и управляющий электрод УПД Д7, который, переключаясь, вызывает переключение УПД Д6. Первичная обмотка катушки зажигания подключается к заряженным до напряжения 400 в накопительным конденсаторам С2 и С3 и напряжение на ней в течение 1 — 2 мксек возрастает от 0 до 400 в (момент t1, рис. 2). Низкое сопротивление переключившихся УПД шунтирует преобразователь напряжения и его генерация срывается.

Резистор R10 и диод Д10 пропускают отрицательный импульс тока от катушки зажигания, который перезаряжает конденсатор С4, как только УПД переключатся. Тем самым снимается положительное смещение с управляющего электрода УПД Д7 и исключается возможность многократного переключения УПД после размыкания контактов прерывателя. Благодаря обратной связи, осуществляемой через цепочку R10—Д10, отпирающее напряжение на управляющий электрод УПД Д7 подается в виде короткого запускающего импульса длительностью около 100 мксек (рис. 2). Это обеспечивает образование лишь одной искры после размыкания контактов прерывателя. Нарастание напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания несколько запаздывает, то есть постоянная времени ее обычно больше постоянной времени первичной обмотки. Искра возникает через 10— 15 мксек после размыкания контактов прерывателя (момент t2 на рис. 2).

Индуктивность первичной обмотки катушки, накопительные конденсаторы С2—С3 и открытые УПД Д6 и Д7 образуют колебательный контур, в котором возникают затухающие колебания. Ток в колебательном контуре, как показано на рис. 2, отстает от напряжения на первичной обмотке катушки зажигания на 90°. В момент времени t3, когда ток в контуре равен нулю, УПД выключаются, но преобразователь напряжения все еще запуститься не может, так как напряжение на накопительных конденсаторах С2— С3 к этому моменту меняет свой знак и достигает максимального отрицательного значения; ток контура протекает через диоды Д1,- Д4 в прямом направлении, открытые диоды шунтируют трансформатор преобразователя, что не дает возможности ему запуститься.

В момент времени t4 ток в контуре спадает до нуля, и преобразователь запускается. Начинается заряд накопительных конденсаторов С2— С3. В катушке зажигания затухают собственные колебания.

За время между двумя искрами при максимальных оборотах двигателя преобразователь должен успеть запуститься и зарядить накопительные конденсаторы С2— С3 до напряжения 400 в.

Конструкция блока электронного зажигания может быть самой различной. Необходимо лишь, чтобы транзисторы T1 и T2 имели радиатор площадью не менее 100 см2. Кроме того, желательно, чтобы эти транзисторы имели по возможности одинаковую крутизну переходных характеристик Sa/b

Управляемые переключающие диоды Д6 и Д7 и диод Д11 должны быть изолированы от корпуса с помощью слюдяных прокладок толщиной 0,054-0,1 мм. Управляемые переключающие диоды (УПД) могут быть различного типа. Необходимо лишь, чтобы напряжение переключения каждого диода находилось в пределах от 200 до 300 в или было больше 400 в. В последнем случае устанавливается только один УПД на место Д7. Его анод соединяется непосредственно с накопительными конденсаторами. Резисторы R5 и R8 в этом случае не ставятся, а R6 должен иметь сопротивление 200 ком. Хорошие результаты дает применение кремниевого управляемого вентиля ВКУ-10 с напряжением переключения больше 400 в (см. «Радио», № 1, 1965 г). Управляемые переключающие диоды Д235Г по техническим условиям имеют напряжение переключения «не менее 80 в». Практически же напряжение переключения у большинства диодов типа Д235 лежит в пределах от 200 до 300 в п они хорошо работают при последовательном соединении в описываемой схеме.

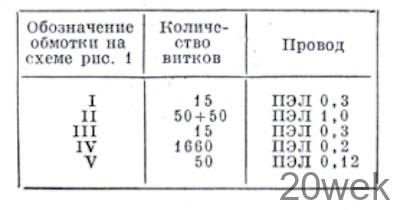

Трансформатор Тр1 намотан на стандартном ленточном тороидальном сердечнике ОЛ 25/40—12,5 из стали ХВП, толщина ленты 0,08 мм. Может быть применен и другой сердечник, имеющий такое же сечение и приблизительно ту же среднюю длину магнитной силовой линии. Намоточные данные трансформатора приведены в таблице:

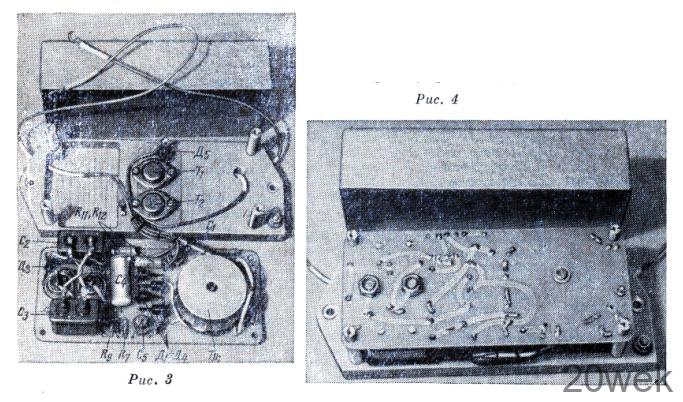

Резисторы R1, R2, R5, R6, R7,R8, R9, R10 применены типа МЛТ, R3, R4, R11 и R12 типа ВС. Конденсаторы С1 и С5 электролитические типа ЭТО-1 ; С2, Сз и C4 типа МБМ. Общий вид устройства показан па рис. 3 и 4. Основные детали размещены на печатной плате. Правильно собранная система электронного зажигания работает сразу и налаживания не требует. При монтаже следует обратить внимание на соединение обмоток трансформатора Тр1.

Ток, потребляемый описываемой электронной системой зажигания от аккумуляторной батареи, зависит от числа оборотов и количества цилиндров двигателя. Для четырехцилиндрового двигателя этот ток меняется от 0,5 а при остановленном двигателе при замкнутых контактах прерывателя до 1,5 а при 6000 об/мин.

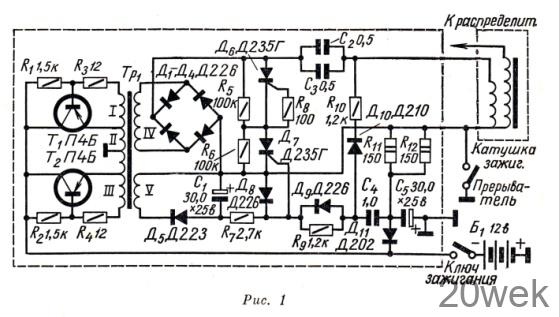

Данная электронная система зажигания (рис. 1) пригодна для автомобилей, у которых положительный полюс аккумуляторной батареи соединен с массой. Схема электронного зажигания для автомобиля, где с массой соединен отрицательный полюс аккумуляторной батареи, изображена на рис. 5. Работает эта система аналогично вышеописанной, с той лишь разницей, что постоянное отрицательное смещение на управляющий электрод УПД Д7 стало возможным подавать непосредственно от аккумулятора, в результате чего обмотка V трансформатора Тр1 диод Д5 и конденсатор С1 не нужны. Остальные элементы схемы остаются без изменения.