УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

В. ЛОМАНОВИЧ, А. ШАПИРО, Радио №4/1966, ст.48

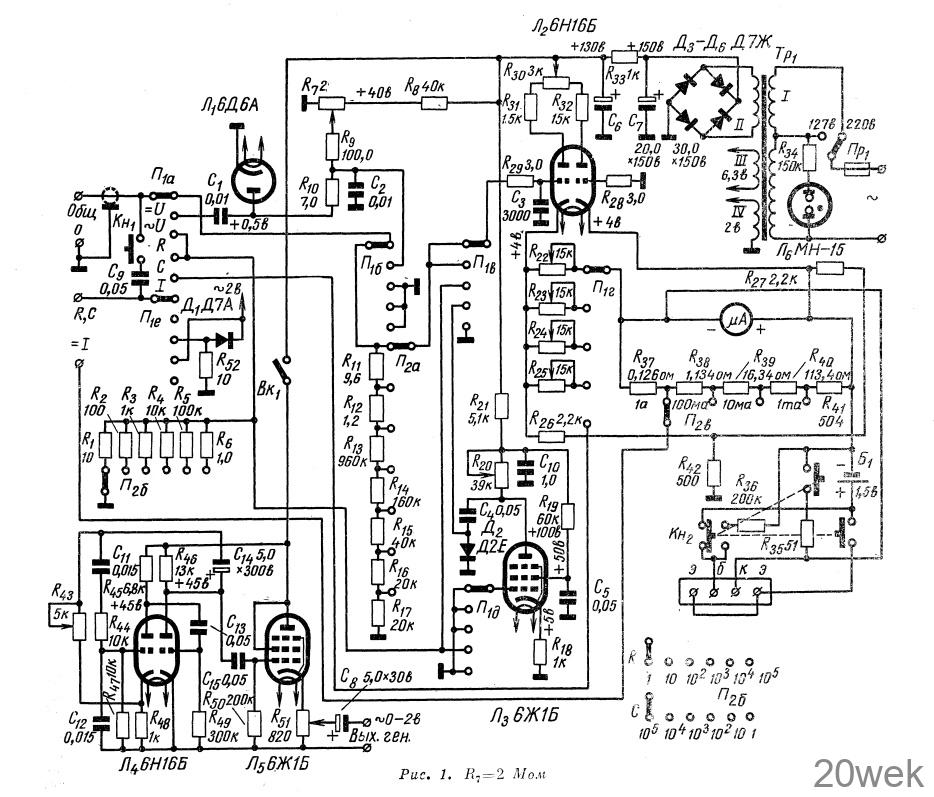

Для начинающего радиолюбителя-конструктора особый интерес представляют многопредельные комбинированные измерительные приборы (ампервольтомметры). На рис. 1 показана принципиальная схема такого универсального измерительного прибора. Он позволяет измерять напряжение постоянного тока от 100 мв до 600 в (пределы измерения: 1, 5, 10, 50,150, 300, 600 в); напряжение переменного тока в тех же пределах; силу постоянного тока от 0,1 ма до 1 А (1, 10, 100 ма и 1 а); сопротивление постоянному току от 1 ом до 100 Мом (1, 10, 100 ком, 1, 10, 100 Мом); емкости от 50 пф до 50 мкф (500, 5000 пф; 0,05, 0,5, 5,0, 50 мкф).

Входное сопротивление прибора при измерении напряжений постоянного тока 12 Мом. При измерении напряжений с частотой 50 гц входное напряжение прибора на всех шкалах не ниже 3 Мом/в.

Кроме того, с помощью этого прибора можно измерять обратный ток коллекторного перехода и коэффициент усиления по постоянному току (В) маломощных р—п—р транзисторов. Наконец, в состав прибора входит ламповый низкочастотный генератор, который можно использовать при налаживании и ремонте усилителей НЧ. Он генерирует напряжение частоты 1000 Гц

Прибор собран на пяти бесцокольных сверхминиатюрных лампах. Делитель входного напряжения R11—R17 используется при измерении как постоянного, так и переменного напряжений; а магазин эталонных сопротивлений R1-R6 — при измерении сопротивлений и емкостей. Диодный детектор Л1 предназначен для выпрямления измеряемого переменного напряжения. Измерительный мост, собранный на лампе Л2, используется при всех видах измерений, а усилитель постоянного тока на лампе Л3 — только для измерения емкостей. RC генератор собран на двойном триоде Л4 и пентоде Л5.

Когда переключатель рода работы П1 находится в положении «=U», измеряемое постоянное напряжение, подводимое к гнездам «Общ» и «О», через делитель напряжения подается на управляющую сетку левого (по схеме) триода лампы Л2 измерительного моста. Между катодами левого и правого триодов лампы Л2 (в диагональ моста) включен микроамперметр вместе с универсальным шунтом R37—R41. При появлении на сетке левого триода лампы Л2 отрицательного потенциала баланс моста нарушится, через его диагональ потечет ток, и стрелка микроамперметра отклонится. Перед измерением стрелку микроамперметра устанавливают в нулевое положение (балансируют мост) потенциометром R30.

При измерении переменных напряжений (П1 в положении « ~ U») к входу прибора подключается диодный детектор Л1. Продетектированное напряжение через соответствующий резистор делителя 7?Х1— Т?17 (в зависимости от положения переключателя пределов измерения П2) поступает на управляющую сетку левого триода Л2. По своей величине это напряжение близко к пиковому значению измеряемого переменного напряжения, так как конденсатор С1 заряжается через диод 6Д6А почти до амплитудного значения (во время положительного полупериода), а разряжается через цепь высокоомных резисторов R10—R17 (при отрицательном полупериоде). Конденсатор С2 служит для фильтрации выпрямленного напряжения. Отрицательное напряжение, создаваемое на резисторе R9 начальным током диода, компенсируется небольшим положительным напряжением, снимаемым с делителя R7—R8. Величину этого напряжения можно регулировать (R7-2 Мом).

Если перевести переключатель П1 в положение «R», а испытуемый резистор включить между гнездами «RС»и «Общ», то с одним из эталонных резисторов R1—Rб он образует делитель напряжения. К этому делителю подводится напряжение, выпрямленное диодом Д1. Последний подключен к обмотке IV трансформатора Тр1. Таким образом, величина неизвестного сопротивления определяется в результате измерения падения напряжения на одном из эталонных резисторов R1—R6. Кроме обычной установки нуля микроамперметра перед измерением сопротивлений, дополнительно устанавливают нуль омметра, регулируя сопротивление потенциометра R24 (при замкнутом входе прибора).

Емкость измеряется, когда переключатель П1 находится в положении «С». Проверяемые конденсаторы подключают к тем же гнездам, что и резисторы («RС» п «Общ»), а измерение емкости сводится к определению падения переменного напряжения на одном из эталонных резисторов R1—R6. Переключателем П2б одно из последних включается последовательно с испытуемым конденсатором. К точке соединения их подводится переменное напряжение 2 в непосредственно от обмотки IV силового трансформатора Тр1. Переменное напряжение, снимаемое с одного из эталонных резисторов R1—R6, подается на усилительный каскад, выполненный на лампе Л3. Усиленное напряжение выпрямляется диодом Д2 и поступает на измерительный мост. Коэффициент усиления лампы Л3 можно регулировать потенциометром R20 (во время налаживания прибора).

Кнопка Кн1 подключает к входу прибора калибровочный конденсатор С9. Калибруют прибор перед измерением. С помощью потенциометра R25 стрелку микроамперметра устанавливают в крайнее правое положение на шкале (П2 в положении «102»).

Чтобы измерить силу постоянного тока, надо перевести переключатель П1 в положение «I».

Для измерения обратного тока транзистора выводы его коллектора и базы подключают к гнездам «К» и «Б» (цепь эмиттера остается разомкнутой). Ток полного отклонения стрелки микроамперметра при этом будет равен 100 мка. При измерении коэффициента усиления B транзистор включают по схеме усилителя с общим эмиттером. Транзистор подключается всеми тремя выводами к гнездам соответствующей маркировки. После этого нажимают кнопку Кн2, которая подключает резистор R35, шунтирующий микроамперметр.

Одновременно с этим к базе испытуемого транзистора подключается сопротивление смещения R3б. Так как

B=Ik /Iб

то при постоянном токе базы всегда можно ориентировочно оценить усилительные свойства транзистора по приращению коллекторного тока. Предел измерения В при указанных на схеме параметрах деталей равен 100.

Генератор напряжения частоты 1000 гц выполнен по схеме RС генератора. Равенство постоянных времени цепей RC (С11R44 и С12R47) является непременным условием получения колебаний синусоидальной формы. Для улучшения формы напряжения и регулировки амплитуды генерируемых колебаний введена дополнительно отрицательная обратная связь (резисторы R43 и R48). Необходимое усиление напряжения и фазировку его в цепи обратной связи дает правый триод Л4. Включенный по триодной схеме пентод 6Ж1Б (Л5) работает как катодный повторитель. Выходное напряжение генератора можно регулировать в пределах 0—2 в с помощью потенциометра R51.

Конструкция, детали и налаживание прибора. Прибор смонтирован на пяти текстолитовых платах, помещенных в кожух из листового дюралюминия толщиной 1,5 мм. Размеры прибора 200X115X100 мм. Общий вид его лицевой панели показан в заставке. На переднюю панель прибора выведены ручки переключателей П1 и П2» потенциометров R30 (установка нуля), R24 (нуль омметра), R25 (калибровка емкости) и R51 (регулировка выходного напряжения генератора). Кроме того, там расположены выключатель генератора Вк1, кнопка Кн1, сигнальная неоновая лампа Л6. Входные гнезда смонтированы на крышке прибора, там же находится кнопка Кн2.

В качестве стрелочного индикатора используется микроамперметр типа М-24 с током полного отклонения 50 мка и сопротивлением рамки 635 ом.

Силовой трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике из пластин Ш-20 (толщина набора 22 мм). Сетевая обмотка I содержит 2228 витков провода ПЭЛ 0,16 с отводом от 1296 витка (для подключения к сети 127 в); обмотка II — 1 500 витков провода ПЭЛ 0,1; накальная обмотка III — 80 витков провода ПЭЛ 0,6; обмотка IV — 23 витка провода ПЭЛ 0,5. В приборе использованы переключатели (П1 на пять положений и П2 на 11 положений). Сопротивления эталонных резисторов R1—R6 должны быть подобраны с точностью ±1% (например, типа ПТ-1). Часть их можно подобрать из резисторов типа МЛТ или же изготовить самостоятельно.

Сопротивления универсального шунта R37—R41 наматывают проводом с высоким удельным сопротивлением (константаиовый, манганиновый и др.) на каркасах из резисторов ВС-0,5 и ВС-0,25. Резисторы R40, R41 изготавливают из провода диаметром 0,05—0,08 мм, R39 — из провода диаметром 0,2—0,3 мм, а RЗ8-R37 из провода диаметром 0,5—0,6 мм. Рекомендуется наматывать провод бифилярным способом. Чтобы точно подобрать сопротивления изготовленных резисторов, можно облуживать концы провода, которым намотана обмотка резистора, или же снять часть олова лезвием. Сопротивления резисторов R11—R17 надо подобрать с точностью до ±2%. При уточнении сопротивлений лучше всего пользоваться мостом для измерения сопротивлений.

Лампы прибора экранируют алюминиевой фольгой, которую надежно соединяют с корпусом прибора. В приборе применены потенциометры СПО-0,5 или СП. Кнопка Кн2 изготовлена из контактной группы реле Р13. Источником питания при испытании транзисторов используется элемент 1,3—ФМЦ—0,25

Налаживание прибора рекомендуется начать с универсального шунта микроамперметра. Далее надо откалибровать его на всех пределах измерения (переключатель П1 должен быть в положении 5). Показания прибора сравнивают с показаниями контрольного миллиамперметра постоянного тока. После проверки монтажа прибор подключают к сети переменного тока и дают ему прогреться в течении 10—15 мин. Если монтаж выполнен правильно, то на электродах ламп должны быть примерно те же напряжения, которые указаны на схеме (рис. 1), а стрелку микроамперметра легко установить на нулевое деление регулировкой потенциометра R30.

Установив стрелку в нулевое положение, приступают к калибровке вольтметра постоянного тока. Переключатели П1 и П2 переводят в первое положение и на вход прибора подают постоянное напряжение 1 в, контролируемое эталонным вольтметром. С помощью потенциометра R30 стрелку прибора устанавливают в крайнее правое положение шкалы 1 в. Затем прибор проверяют на остальных шести пределах измерения.

После этого калибруют вольтметр переменного тока. Переключатель П1 устанавливают во второе положение, П2 — в первое. С помощью потенциометра R7 добиваются компенсации начального тока диода Л1 (стрелка прибора должна возвратиться на нулевое деление). Затем на вход прибора подают переменное напряжение 1 в (контролируется по эталонному вольтметру). Изменяя сопротивление резистора R33, вновь устанавливают стрелку прибора на последнее (крайнее правое) деление шкалы переменного тока, после чего прибор проверяют на остальных пределах измерения переменного напряжения.

Приступая к градуировке шкал омметра и измерителя емкости, к входу прибора подключают магазин сопротивлений или емкостей (или отдельные эталонные сопротивления и емкости).

Шкалы постоянного тока и напряжения, а также переменного напряжения и коэффициента усиления транзисторов В должны быть линейны.

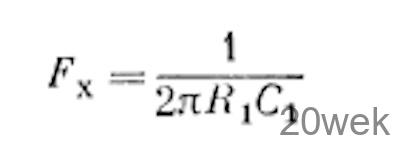

Если генератор НЧ собран правильно, его налаживание в основном сводится к регулировке потенциометра R43, от сопротивления которого зависит форма генерируемого напряжения. Форму и частоту генерируемых колебаний можно контролировать с помощью осциллографа. Частоту налаживаемого генератора сравнивают с частотой контрольного генератора (по фигурам Лиссажу). Образцовый генератор при этом подключают к горизонтальным отклоняющим пластинам осциллографа, а проверяемый генератор — к его вертикальным. Если частота генератора значительно отличается от 1000 гц, необходимо изменить параметры цепей RC (C11R44 и С12R47). Этим же способом можно перестроить генератор на любую другую фиксированную частоту. Если R1=R2 и С1 = С2, то частоту генерируемых синусоидальных колебаний можно определить по формуле:

При желании конструкцию прибора можно значительно упростить, исключив из его схемы НЧ генератор и цепи проверки транзисторов.