Транзисторный ПТК

Ю. Стрельцов, Радио №1/1966, ст.26

Транзисторный переключатель телевизионных каналов (ПТК), как и ламповый, содержит входную цепь, усилитель высокой частоты, преобразователь и гетеродин.

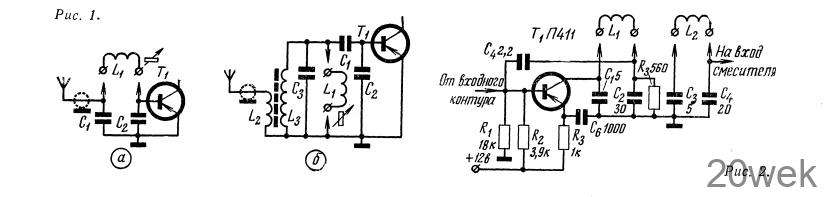

Входная цепь служит в основном для того, чтобы согласовать входное сопротивление каскада усилителя ВЧ с волновым сопротивлением кабеля. В транзисторных блоках ПТК согласование производится при помощи резонансного контура, так как входное сопротивление транзисторного усилителя ВЧ имеет комплексный характер, то есть наряду с небольшим активным сопротивлением существует значительная входная емкость. Чтобы уменьшить размеры транзисторных ПТК, для них выбираются такие схемы входных цепей, в которых при переходе с канала на канал переключается минимальное количество контактов. Наиболее часто применяются цепи с последовательным включением катушки L1 входного контура в цепь базы транзистора усилителя ВЧ (рис. 1,а) и с согласующим ВЧ трансформатором (рис. 1,6). В обоих вариантах цепей переключаются всего два контакта, и ширина полосы пропускания входного контура может быть изменена подбором конденсаторов C1 и С2, то есть изменением коэффициента включения входного сопротивления транзистора Т1 в контур. Необходимо отметить, что для подавления помех на промежуточной частоте между антенной и входным контуром обязательно надо включать фильтр, не пропускающий эту частоту. В простейшем случае это может быть параллельный контур, настроенный на промежуточную частоту.

Усилитель ВЧ ПТК должен давать максимально возможное усиление (для уменьшения шумов блока) и иметь хорошую избирательность по зеркальному каналу. Каскад усилителя может быть выполнен с включением транзистора по схеме с общим эмиттером или с общей базой. Выбор схемы включения определяется в основном граничной частотой применяемого транзистора. Каскад по схеме с общей базой работает устойчивее, чем каскад с общим эмиттером, но дает меньшее усиление. Чтобы повысить устойчивость последнего каскада, нужно нейтрализовать обратную проходную проводимость транзистора. Нагрузкой усилителя ВЧ в зависимости от требований к избирательности по зеркальному каналу может быть либо одиночный контур, либо двухконтурный полосовой фильтр. На рис. 2 приведена схема усилителя с нагрузкой двухконтурным полосовым фильтром L1L2. Эмиттер транзистора T1 заземлен по переменному току через конденсатор С6. Напряжение для нейтрализации снимается с конденсатора С2 и подается на базу транзистора через конденсатор С4. При использовании такого усилителя ВЧ и входной цепи с настроенным контуром подавление зеркального канала будет не хуже, чем на 50 дб, но настройка такой системы сложна.

В ПТК, к которым не предъявляется высоких требований в отношении избирательности по зеркальному каналу, можно устанавливать в качестве нагрузки усилителя ВЧ одиночный контур. Настройка каскада с одиночным контуром намного проще настройки каскада с полосовым фильтром.

Преобразовательные каскады транзисторных ПТК выполняются или по схеме с общим эмиттером, или по схеме с общей базой. В обоих случаях коэффициент преобразования примерно одинаков и напряжение сигнала и гетеродина подается на один и тот же электрод транзистора (что соответствует односеточному преобразованию в ламповых схемах). Для гетеродина используется отдельный транзистор. Схемы гетеродина могут быть различными.

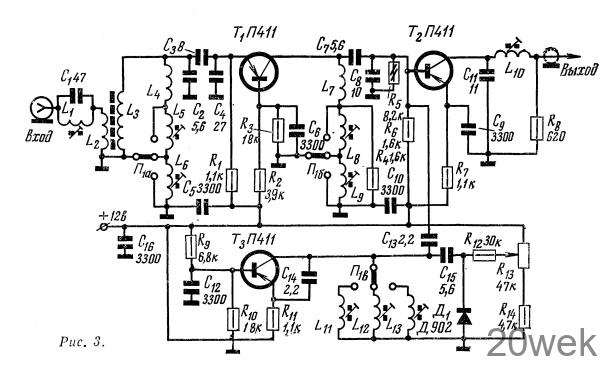

На рис. 3 приведена принципиальная схема самодельного транзисторного ПТК, который имеет удовудовлетворительные электрические параметры и прост в изготовлении и настройке. Учитывая сложность изготовления в любительских условиях барабанного или дискового переключателя, в этом блоке для переключения контурных катушек использован стандартный одноплатный галетный переключатель на три положения, который позволяет вести прием телевизионных передач телецентров, работающих на трех телевизионных каналах из двенадцати, что вполне достаточно.

В ПТК используется три транзистора типа П411. Входная цепь ПТК представляет собой настроенный резонансный контур. Согласование его с антенной осуществляется с помощью высокочастотного согласующего трансформатора L2L3. Для подавления помех на промежуточной частоте между антенным штеккером и согласующим трансформатором включен фильтр-пробка L1C1. Коэффициент включения транзистора T1 во входной контур определяется соотношением емкостей конденсаторов С3 и С4. Усилитель ВЧ выполнен по схеме с общей базой. База транзистора T1 заземлена по переменному току с помощью конденсатора Сб. Нагрузкой транзистора Т1 служит одиночный резонансный контур с полным включением в коллекторную цепь. Коэффициент включения входного сопротивления транзистора Т2 преобразователя в нагрузочный контур усилителя ВЧ, определяющий ширину полосы пропускания этого контура, зависит от соотношения емкостей конденсаторов С7 и С8.

Применение последовательного включения контурных катушек для различных каналов как во входном, так и в нагрузочном контурах усилителя ВЧ вызвано использованием галетного переключателя. При параллельном включении этих катушек между эмиттером и коллектором транзистора Т1 будет существовать паразитная емкостная связь через подвижные контакты переключателя и усилитель ВЧ на 6—12 каналах будет склонен к самовозбуждению

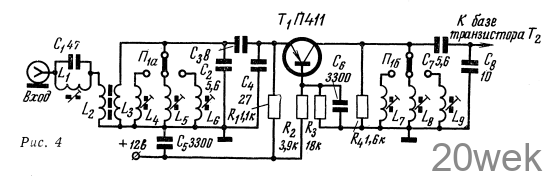

Для 1—5 каналов можно применять систему переключения катушек, изображенную на рис. 4. Такая система удобнее в настройке, так как каждый канал настраивается независимо от другого. В схеме рис. 3 на самом высокочастотном канале работают катушки L4, L7, при этом катушки L5, L6, L8, L9 закорочены. При переходе на более низкочастотный канал последовательно с L4 и L7 включаются катушки L5 и L8. Наконец на самом низкочастотном канале все три катушки включены последовательно. Поэтому в ПТК с последовательно включенными катушками обязательно нужно настраивать катушки от больших номеров каналов к меньшим.

Сопротивление R4, шунтирующее коллекторный контур усилителя ВЧ, используется только при работе на первом—пятом каналах, так как выходное сопротивление транзистора, включенного по схеме с общей базой, с понижением частоты резко увеличивается и на частотах ниже 100 Мгц без шунтирования контурных катушек сопротивлением не удается получить достаточно широкую полосу пропускания. Сопротивления R1, R2, R3 определяют режим транзистора T1 по постоянному току. При этом сопротивление R1 в цепи эмиттера Т1, создающее отрицательную обратную связь по току, обеспечивает температурную стабилизацию каскада и позволяет применять транзисторы с любым коэффициентом усиления В без подбора режима. Сопротивления R5, R6, R7 в преобразователе и R9, R10, R11 в гетеродине выполняют аналогичные функции.

Преобразователь ПТК выполнен по схеме с общим эмиттером. Эмиттер транзистора Т2 заземлен по переменному току с помощью конденсатора С9. Нагрузкой преобразователя служит одиночный широкополосный контур L10 С11. Выход преобразователя рассчитан на подключение к фильтру сосредоточенной селекции, установленному на входе усилителя ПЧ («Радио», 1965, № 7, стр. 24, рис. 7). Входное сопротивление такого фильтра составляет 75 ом, благодаря чему обеспечивается хорошее согласование 75-омного выходного кабеля ПТК с входом усилителя ПЧ при любой длине кабеля. Полоса пропускания контура L10 C11 при подключении эквивалента нагрузки, равного Rн=75ом, составляет 10 Мгц. Напряжение гетеродина (100 -150 мВ) подается на базу транзистора Т2 через конденсатор С13. Гетеродин блока ПТ К выполнен по схеме с емкостной обратной связью. Для подстройки частоты гетеродина используется изменение емкости р-n-перехода запертого диода-варикапа Д902 (Д1), что достигается изменением напряжения на электродах диода при помощи потенциометра R13. При отсутствии диода типа Д902 можно осуществлять перестройку частоты гетеродина с помощью подстроечного конденсатора, емкость которого меняется от 2 до 4 пф. При этом конденсатор С15, сопротивление R12 и потенциометр R13 из схемы исключаются.

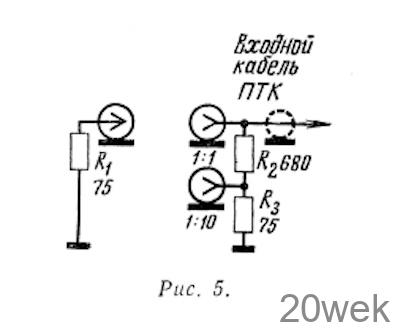

Следует отметить, что на 6—12 каналах коэффициент усиления ПТК, выполненного по схеме рис. 3, будет невелик (3-4 раза по напряжению). Это объясняется сравнительно низкой граничной частотой транзисторов типа П411 (400Мгц). В описанном блоке ПТК не применяется система АРУ. Это вызвано тем, что высокочастотные параметры транзисторов при изменении режима сильно меняются, что приводит к искажению частотных характеристик блока. В связи с этим во избежание перегрузок при сильном сигнале на входе телевизора необходимо установить два антенных гнезда, образующих ступенчатый делитель напряжения. Схема такого делителя приведена на рис.5. При включении антенного штеккера в гнездо 1 : 10 необходимо включать штеккер с припаянным параллельно его выводам сопротивлением 75 ом в гнездо 1:1.

Радио №2/1966, ст.21

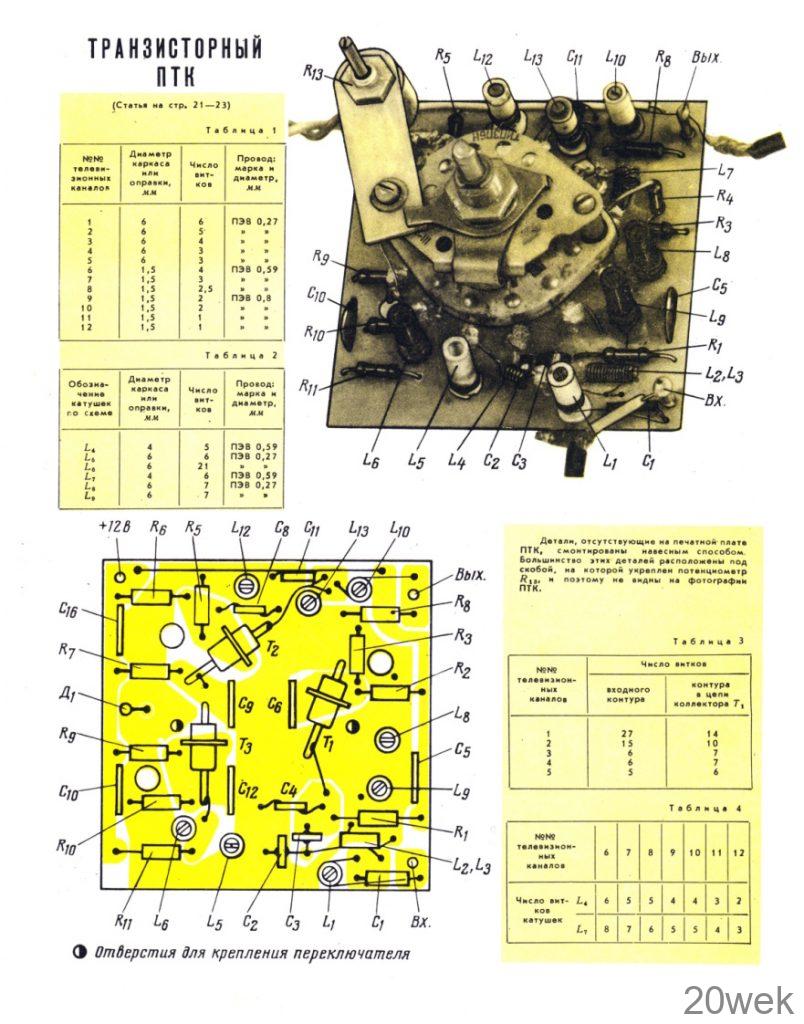

Конструкция (см. 1 страницу вкладки журнала). Основная часть деталей ПТК смонтирована на печатной плате, но частично применен также и навесной монтаж. К плате прикреплен стандартный одноплатный галетный переключатель на три положения (желательно с керамической платой). Применение комбинированного монтажа вызвано стремлением свести к минимуму длину выводов деталей и соединительных проводов, без чего невозможно обеспечить работу блока на 6—12 каналах., С помощью навесного монтажа в основном установлены детали, идущие на лепестки переключателя. Монтажная схема печатной платы в масштабе 1:1 изображена на 1-й странице вкладки.

Применяемые в ПТК транзисторы типа П411 имеют коаксиальную конструкцию. Применение каких-либо панелек для них нецелесообразно. В ПТК транзисторы укрепляются следующим образом. Кольцевой базовый вывод транзистора вставляют в щель, прорезанную на печатной плате, и затем припаивают непосредственно к поверхности фольги. Имеющиеся у транзистора тонкие выводы базы и эмиттера не используются, чтобы не внести паразитных индуктивностей, что особенно важно на частотах порядка 200 Мгц. К торцевым толстым выводам эмиттера и коллектора припаивают отрезки луженого провода. Свободные концы отрезков просовывают в отверстия печатной платы и лепестков переключателя. Производить пайку транзисторов следует быстро, с применением теплоотвода, в противном случае они могут выйти из строя.

Контурные катушки для первого— пятого телевизионных каналов, а также катушки фильтра — пробки (L1) и контура преобразователя (L10) намотаны на стандартных каркасах диаметром 6 мм, применяемых в промышленных карманных транзисторных приемниках. Подстройка катушек производится ферритовыми сердечниками, которые имеются в этих каркасах. При отсутствии готовых каркасов их можно выточить из любого материала (оргстекло, полистирол, текстолит) и производить подстройку карбонильными сердечниками из горшкообразных сердечников СБ-1а (резьба М4).

Все сопротивления, применяемые в блоке ПТК, типа МЛТ-0,5. Конденсаторы (кроме С5С6С9С10С12С16) — керамические трубчатые или дисковые типа КТ и КД. Особую трудность представляет выбор типов конденсаторов С5С6С9С10С12С1б. Реактивные сопротивления всех этих конденсаторов (Хс) на рабочих частотах ПТК (50-260 Мгц) должны быть минимальными. Но на таких частотах любой конденсатор с проволочными или ленточными выводами представляет из себя последовательный резонансный LC-контур, реактивное сопротивление которого может быть значительным. Установка в ПТК конденсаторов с выводами приводит к потере усиления и неустойчивой работе блока на 6—12 каналах.

В настоящее время в высокочастотных цепях применяются вновь разработанные так называемые «клиновидные» конденсаторы типа К10- У2, которые не имеют выводов. Реактивное сопротивление этих конденсаторов с ростом частоты уменьшается. Из-за отсутствия выводов конденсаторы К10-У2 возможно использовать только при печатном монтаже. Их вставляют в щель на плате и обкладки припаивают непосредственно к проводящим печатным дорожкам, которые можно сделать достаточно широкими. Так как «клиновидные» конденсаторы еще не поступили в широкую продажу, вместо них в любительском ПТК использованы широко распространенные дисковые сегнетоэлектрические конденсаторы типа КДС емкостью 3300 пф (или 3000 пф), у которых удаляют выводы и смывают (ацетоном) краску с поверхности серебряных слоев, служащих обкладками. Переделанные конденсаторы КДС монтируют на печатной плате так же, как «клиновидные». Центральные проводники входного и выходного кабелей, а также провод питания +12 В припаивают к стойкам, в качестве которых использованы штырьки от ламп с октальным цоколем. Две такие же стойки использованы как монтажные для крепления катушки L4, конденсаторов С2, С3 и С15, сопротивления R12, диода Д1. В качестве входного и выходного кабелей можно применять любые с волновым сопротивлением 75 ом.

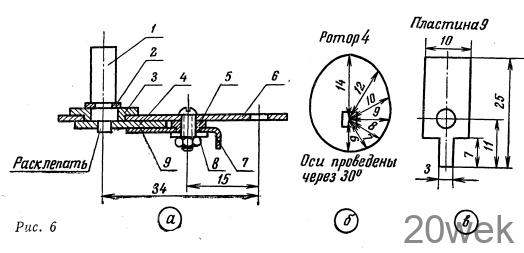

В случае отсутствия диода-варикапа Д902 взамен него для подстройки гетеродина можно применить конденсатор переменной емкости. Чертеж такого самодельного конденсатора приведен на рис. 6. Конденсатор собран на металлической пластине 6, которая крепится к переключателю так же, как и пластина для закрепления потенциометра R13 (см. вкладку). Заземленная пластина 6 служит одной обкладкой конденсатора. В качестве второй обкладки использована металлическая пластина 9, которая изолирована от пластины 6 с помощью изоляционных шайб 5 и 8. В зазоре между пластинами 6 и 9 перемещается гетинаксовый ротор 4, который укреплен на оси 1, вращающейся во втулке 3. Стопорное кольцо 2, вставленное в кольцезую канавку на оси 1, не позволяет ей перемещаться вертикально. Способ закрепления ротора 4 и выполнение узла его вращения, а также способ закрепления второй обкладки конденсатора 9 может быть выбран любым. В частности, в качестве оси 1 можно использовать ось от потенциометра типа СП. Для достижения необходимого изменения частоты гетеродина важно только соблюдение размеров ротора 4 и пластины 9. При подключении конденсатора к ПТК необходимо исключить из него следующие детали: конденсатор С15, диод Д1 и сопротивления R12, R13, R14. Вывод 7 конденсатора переменной емкости подключается непосредственно к лепестку общего (подвижного) контакта переключателя П1в.

Катушки L2L3 согласующего ВЧ трансформатора наматываются непосредственно на подстроечный карбонильный сердечник от горшко-образного сердечника СБ-1а. Катушка L2 содержит 4 витка провода ПЭВ 0,19. Она наматывается между витками катушки L3, состоящей из 14 витков того же провода. Катушка фильтра-пробки L1 имеет 5 витков провода ПЭВ 0,27 и катушка контура преобразователя L10 — 15 витков того же провода.

Гетеродинные катушки 1—5 каналов наматываются на каркасах с внешним диаметром 6 мм, а 6—12 каналов — без каркаса на оправке диаметром 1,5 мм. Намоточные данные гетеродинных катушек приведены в табл. 1 (см. вкладку).

Так как катушки входного контура (L4—L6) и контура в коллекторной цепи транзистора Т1 (L7—L9) включены последовательно, то их данные находятся в зависимости от телевизионных каналов, которые желательно принимать. Привести намоточные данные этих катушек для всех возможных комбинаций трех телевизионных каналов затруднительно. В настоящее время три программы телевизионного вещания передаются только в Москве и Ленинграде (по 1,3 и 8 каналам). Данные катушек L4—L9 для этих каналов указаны в табл. 2 (см. вкладку).

Если все три телевизионные программы, которые необходимо принимать, передаются на 1—5 каналах, то в ПТК следует использовать схему усилителя ВЧ, изображенную на рис. 4 (см. «Радио», 1966, № 1). Все катушки этого варианта усилителя ВЧ наматываются на каркасах диаметром 6 мм проводом ПЭВ 0,27. Намоточные данные катушек перечислены в табл. 3 (на вкладке). Может возникнуть вопрос, почему для 1 и 2 каналов число витков катушек входного контура гораздо больше числа витков катушек контура в коллекторной цепи транзистора Т1. Это объясняется следующим. Катушка L3 согласующего трансформатора совместно с конденсатором С2 и входной емкостью транзистора Т1 образуют контур, резонансная частота которого составляет 45 Мгц. Переключаемые катушки L4L5L6 включаются параллельно катушке L3. Поэтому общая результирующая индуктивность входного контура на любом канале меньше индуктивностей отдельных катушек. На частотах 1 и 2 каналов главную роль в создании результирующей индуктивности играет катушка L3, так как ее индуктивность меньше, чем у переключаемой катушки. Последняя лишь несколько увеличивает резонансную частоту и позволяет осуществить точную настройку контура. На 3—5 каналах индуктивность переключаемых катушек меньше, чем у катушки L3, и поэтому результирующая индуктивность входного контура будет определяться в основном переключаемыми катушками. В контур, включенный в коллекторную цепь транзистора Т1, входят не две параллельно включенные катушки, а лишь одна. Поэтому число витков катушек этого контура на 1 и 2 каналах меньше, чем катушек входного контура.

В тех пунктах, где передаются две телевизионные программы, нужно установить фиксатор переключателя на два положения переключения, исключить из ПТК (схема рис.-3, «Радио», 1966, № 1) катушки L6 и L9, а нижние (по схеме) концы катушек L5 и L8 заземлить. Передача обеих программ может идти на каких-либо каналах с 6-го по 12-й или же для одной программы используется канал с 1-го по 5-й, а второй — с 6-го по 12-й. В обоих случаях катушки L4 и L7 предназначены для приема программы, которая передается по каналу с наиболее высоким номером (при этом катушки L5 и L8 закорачиваются с помощью переключателя). Катушки L4 и L7 наматываются без каркаса на оправку диаметром 4 мм в один слой виток к витку проводом ПЭВ 0,59 по данным табл. 4 (см. вкладку).

Если другая программа передается по каналу с 6-го по 12-й (с более низшим номером, чем первая), то число витков катушек L5 и L8 определяется следующим образом: нужно найти по табл. 4 число витков катушек L4 и L7 для этого канала и вычесть из него ранее определенное число витков катушек L4 и L7 для канала с более высоким номером. Полученная разность составит необходимое число витков катушек L5 И L8.

Пример. Программы передаются по 7 и 12 каналам. Катушки L4 и L7 служат для приема 12-го канала, a L5 и L8 — 7-го канала. Из табл. 4 определяем, что катушка L4 должна иметь 2 витка, a L7 — 3 витка. В этой же таблице находим числа витков катушек для 7-го канала: L4 — 5 витков, L7 — 7 витков. Тогда число витков катушки L5 будет равно 5-2=3 витка, a L8 — 7—3=4 витка.

Когда передача одной телевизионной программы идет по любому каналу с 6-го по 12-й, а другой —с 1-го по 5-й, намоточные данные катушек L4 и L7 берут из табл. 4, а катушек L5 и L8 — из табл. 3.

Для приема одной телевизионной программы переключатель П1 не нужен и в ПТК остаются лишь катушки L4, L7 и L11. Нижние (по схеме) концы катушек L4 и L7 заземляются, а верхний конец катушки L11 присоединяется непосредственно к коллектору транзистора T3. Намоточные данные катушек L4 и L7 для 6-12 каналов берут из табл. 4, для 1—5 каналов — из табл. 3, а катушки L11 — из табл. 1.

Следует иметь в виду, что ввиду значительного разброса входной и выходной емкостей различных экземпляров транзисторов число витков катушек для 6—12 каналов в некоторых случаях может отличаться от указанного в таблицах 1 и 4.

Налаживание ПТК в том случае, если он правильно смонтирован из заведомо годных деталей и транзисторов, сводится к настройке контуров, которая производится в следующей последовательности: контур L1C1 фильтра-пробки; выходной контур преобразователя L10С11; входной контур и контур в коллекторной цепи транзистора Т1; контур гетеродина. Настройка производится при помощи приборов ПНТ-ЗМ или ПНТ-59 (Х1-7).

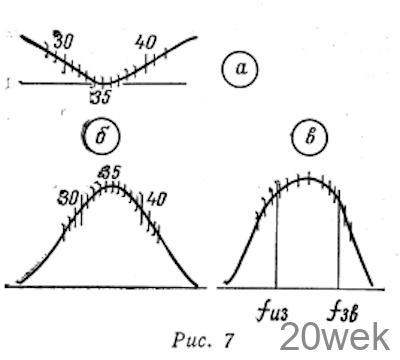

Для настройки контура L1C1 фильтра-пробки от монтажной стойки временно отсоединяют верхний (по схеме) конец катушки L4 и параллельно катушке L3 припаивают сопротивление величиной 200 ом. Высокочастотный кабель ПНТ (делитель в положении 1:1) соединяют с входом ПТК, а детекторную головку прибора — с катушкой L3 и землей. Вращая сердечник катушки L1 добиваются получения на экране ПНТ кривой, показанной на рис. 7, а.

Для настройки выходного контура преобразователя L10С11 ВЧ кабель ПНТ (положение делителя 1:1) подключают к базе транзистора Т2. К центральной жиле и экранирующей оплетке выходного кабеля ПТК присоединяют эквивалент нагрузки, состоящий из последовательно включенных конденсатора емкостью 1500 пф и сопротивления величиной 75 ом. Свободный вывод сопротивления должен быть подключен к экранирующей оплетке кабеля (земля). Детекторную головку ПНТ включают параллельно сопротивлению эквивалента нагрузки (75 ом) и вращают сердечник катушки Llo до получения на экране электроннолучевой трубки ПНТ кривой, приведенной на рис. 7, б.

Затем переходят к настройке входного контура и контура в коллекторной цепи транзистора Т1. Для этого ВЧ кабель ПНТ (делитель в положении 1:1) присоединяют к входу ПТК, а детекторную головку ПНТ — к базе транзистора Т2 через сопротивление 200—300 ом. Настраивать контуры необходимо в следующем порядке: сначала наиболее высокочастотные (катушки L4 и L7), затем катушки L5 и L8 и наконец L6 и L9. Бескаркасные катушки настраивают, сдвигая и раздвигая их витки, а катушки на каркасах — вращая сердечники. Настройка заканчивается, когда на экране электроннолучевой трубки ПНТ будет получена кривая, показанная на рис. 7, в.

Ввиду того, что на выходе ПТ К установлен одиночный широкополосный контур, настроить гетеродин, подключая ПНТ непосредственно к входу и выходу ПТ К, нельзя. Точная настройка гетеродина возможна только косвенным путем следующими методами.

Первый метод предполагает наличие у радиолюбителя настроенного усилителя ПЧ изображения. Этот усилитель соединяют с ПТ К и подключают к ним ПНТ (ВЧ кабель к входу ПТК, а выходной кабель — к сопротивлению нагрузки видеодетектора). Наблюдая на экране электроннолучевой трубки ПНТ кривую сквозной частотной характеристики ПТК и усилителя ПЧ, настраивают катушки контура гетеродина так, чтобы несущая частота сигнала изображения располагалась на уровне 0,5 левого ската частотной характеристики. Второй метод заключается в использовании ПНТ в качестве волномера. Для этого ПНТ включается «сам на себя», то есть делитель его ВЧ кабеля соединяется с детекторной головкой и местом спайки конденсатора и сопротивления эквивалента нагрузки. «Земляные» выводы ВЧ кабеля, детекторной головки и ПТК также соединяются между собой. После этого на вход ПТК от УКВ сигнал-генератора подается напряжение несущей частоты сигнала изображения настраиваемого канала величиной 50—100 мв. Если контур гетеродина настроен правильно, кривая на экране электроннолучевой трубки ПНТ будет иметь метку на несущей ПЧ изображения (38 Мгц). Когда метка наблюдается на другой частоте, следует, настраивая катушку контура гетеродина (сдвиганием или раздвиганием витков либо вращением сердечника), добиться перемещения метки на частоту 38 Мгц. Это следует проделать на всех каналах (при каждом положении переключателя П1. Ручка потенциометра настройки гетеродина при этом должна находиться в среднем положении.

Третий метод применим только в том случае, если ПТК настраивается на 1, 2, 6, 7 и 8 телевизионные каналы. На этих каналах на экране электроннолучевой трубки ПНТ можно наблюдать метку частоты, непосредственно генерируемой гетеродином. Для этого ПНТ включается «сам на себя» так, как указано выше, и в точку соединения ВЧ кабеля и детекторной головки подается напряжение гетеродина, которое снимается с базы транзистора Т2 через конденсатор 50—100 пф. При отсутствии ПНТ можно произвести настройку ПТК с помощью УКВ сигнал-генератора (ГСС-7, ГСС-17, ГМВ) и настроенного усилителя ПЧ телевизора, к которому будет впоследствии подключен ПТК. Отметим, что такая настройка гораздо сложнее настройки по ПНТ. В этом случае к сопротивлению нагрузки видеодетектора подключается ламповый вольтметр. На базу транзистора Т2 от генератора подается модулированное (глубина модуляции— 55%) напряжение ПЧ через конденсатор емкостью 504-100 пф. Вращением сердечника катушки L10 добиваются максимальных показаний лампового вольтметра. Затем генератор перестраивают на частоту сигнала настраиваемого канала. При этом сигнал пройдет через усилитель уменьшая амплитуду входного сигнала. При правильной настройке ПТК совместно с усилителем ПЧ, описанным в «Радио», 1965, № 7, стр. 24, рис. 7, напряжение на сопротивлении нагрузки видеодетектора составит 100 мв при напряжении сигнала на входе ПТК порядка 100 мкв. Фильтр- пробку (L1C1) можно настроить, подавая на вход ПТК напряжение. ПЧ (f=35 Мгц), по минимуму выходного напряжения.

В заключение следует отметить, что описанный блок ПТК может быть использован и в ламповом телевизоре. Для согласования выхода ПТК с первой лампой усилителя ПЧ необходимо к управляющей сетке этой лампы подключить цепь из последовательно соединенных конденсатора 1000 пф и сопротивления 75 ом. При этом работа цепей регулировки контрастности и АРУ не нарушится. Больше никаких переделок в схеме, лампового усилителя ПЧ не понадобится. Однако при установке ПТК в ламповом телевизоре следует помнить, что в большинстве существующих телевизоров усилитель ПЧ настроен на промежуточную частоту, соответствующую старому ГОСТу (27,75—34,25 Мгц). Поэтому при настройке блока контуры преобразователя и фильтр-пробку надо настраивать не на 35, а на 31 Мгц и соответственно изменить частоты гетеродина. Так как частоты изменяются незначительно, менять намоточные данные катушек не понадобится, так как их можно будет подстроить сердечниками.