ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ ТРАНЗИСТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ

А. СИНЕЛЬНИКОВ, Радио №6/1966, ст.

Бестрансформаторные транзисторные усилители могут удовлетворить самым высоким требованиям, предъявляемым к качеству воспроизведения звука. Вместе с тем они экономичны, не требуют дорогих, громоздких трансформаторов, что значительно уменьшает их вес и габариты.

Но несмотря на перечисленные преимущества, до последнего времени наблюдается определенное отставание в применении транзисторных бестрансформаторных усилителей, объясняемое подверженностью транзисторов в каскадах усиления мощности тепловому пробою.

В журнале «Радио» неоднократно публиковались статьи, посвященные бестрансформаторным транзисторным усилителям («Радио» №№ 3 и 11 за 1964 год; №№ 3 и 8 за 1965 год), однако вопросу предотвращения возможности теплового пробоя внимания в этих статьях не уделялось. Большинство описанных до сих пор схем работоспособны лишь в узком диапазоне температур. При повышении температуры окружающего воздуха до 30—40оС, что вполне может быть в процессе нормальной эксплуатации (например, под действием прямых солнечных лучей или же при нагреве транзисторов в результате перегрузки), возникает лавинообразное увеличение неуправляемого тока, приводящее к тепловому пробою сразу нескольких транзисторов и к выходу усилителя из строя.

Отрицательная обратная связь по постоянному току с выхода усилителя на его вход, применяемая в бестран- сформаторных транзисторных усилителях с непосредственной связью, не предотвращает возможности теплового пробоя мощных транзисторов. Она стабилизирует лишь напряжение покоя выходного каскада, а ток покоя мощных транзисторов по-прежнему остается неуправляемым.

На основе изложенного можно сделать вывод, что для удовлетворительной работы бестрансформаторные транзисторные усилители должны иметь две независимые системы стабилизации. Одна из них должна поддерживать напряжение покоя выходного каскада равным приблизительно половине напряжения источника питания. Вторая — стабилизировать ток покоя мощных транзисторов.

Наиболее сложным является вопрос стабилизации тока покоя мощных транзисторов. Трудность состоит в том, что необходимо удовлетворить противоречивым требованиям: с одной стороны, обеспечить максимальное использование напряжения источника питания, а с другой,— обеспечить стабилизацию тока покоя.

Обычно применяемое для этой цели включение в цепь эмиттера стабилизирующего активного сопротивления, в данном случае совершенно неприемлемо, так как приводит к резкому снижению полезной мощности за счет плохого использования напряжения источника питания.

В настоящей статье рассматриваются причины теплового пробоя мощных транзисторов, приводятся несколько способов термостабилизации бестрансформаторных транзисторных усилителей, обеспечивающих их устойчивую работу в диапазоне температур от —20 до +50°С при хорошем использовании напряжения источника питания.

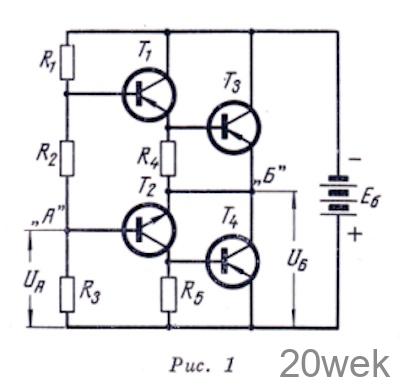

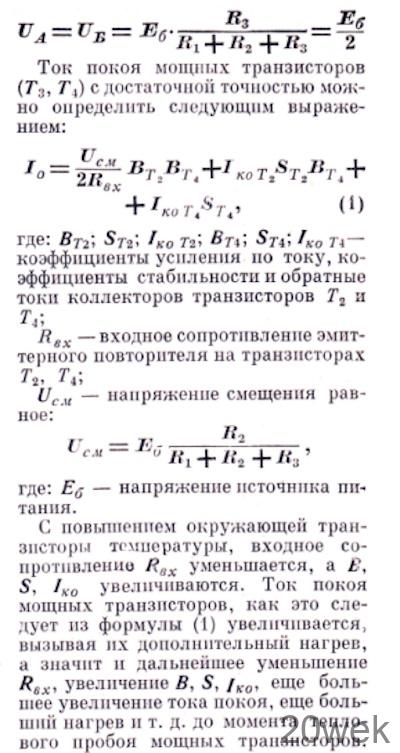

Для выяснения причин теплового пробоя мощных транзисторов рассмотрим цепи постоянного тока в обычной схеме транзисторного бес- трансформаторного усилителя мощности (рис. 1).

Усилитель мощности состоит из двух эмпттерных повторителей на транзисторах Т1, Т3и Т2, Т4. Поэтому потенциал точки «Б» (Uб) с достаточной точностью повторяет потенциал точки «А» (Ua )

Величины сопротивлений резисторов R1, R2, R3 обычно выбираются так, чтобы потенциал точки «А» (Ua ) был равен половине напряжения источника питания.

Для предотвращения теплового пробоя мощных транзисторов необходимо, чтобы напряжение смещения — UCM уменьшалось с увеличением температуры.

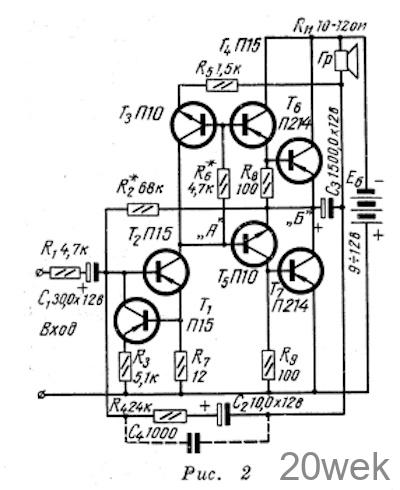

В бестрансформаторном транзисторном усилителе с непосредственной связью, схема которого изображена на рис. 2, стабилизация тока покоя мощных транзисторов T6, Т7 осуществляется с помощью дополнительного компенсирующего транзистора T3.

Этот транзистор должен быть расположен в непосредственной близости от мощных транзисторов. Он регулирует напряжение смещения в зависимости от их нагрева.

Ток коллектора транзистора T3 определяется величиной сопротивления резистора R5 и напряжением источника питания. Величина сопротивления нагрузки — RH (громкоговорителя) значительно меньше величины сопротивления резистора R5, поэтому ее влиянием на коллекторный ток транзистора T3 можно пренебречь.

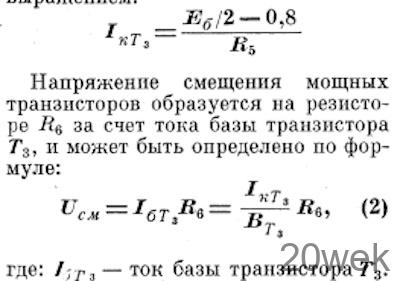

В правильно рассчитанной схеме потенциал точки «A» (см. рис. 1) мало зависит от изменений окружающей температуры и равен приблизительно половине напряжения источника питания. Напряжение коллектор-эмиттер транзистора T3 мало (0,7- 0,9 в), так как он почти полностью открыт. Поэтому ток коллектора этого транзистора не зависит от окружающей температуры и определяется выражением:

При увеличении окружающей температуры или нагреве мощных транзисторов, коэффициент усиления по току транзистора T3 (BT3), расположенного в непосредственной близости от мощных транзисторов, увеличивается и, как это следует из формулы (2), ток его базы уменьшается, уменьшается напряжение смещения мощных транзисторов, стабилизируя их ток покоя.

При подаче на вход усилителя сигналов переменного напряжения, величина тока, управляющего в течение положительного полупериода транзистором T4, определяется величиной сопротивления резистора R5. Транзистор Т2 закрывается и ограничивает коллекторный ток транзистора Т3. Коэффициент усиления по току транзистора T3 (Вт3) надает и его ток базы приближается по величине к эмиттерному току.

В течение отрицательного полупериода, когда управляется транзистор T5, коллекторный ток транзистора T3 будет иметь минимальную величину. Резистор Rб подбирается так, чтобы величина тока покоя мощных транзисторов при нормальной температуре находилась в пределах от 10 до 20 ма. В бестрансформаторном транзисторном усилителе мощности, схема которого приведена на рис. 2, напряжение покоя выходного каскада (потенциал точки «Б») поддерживается приблизительно равным половине напряжения источника питания, с помощью транзистора T1 и обратной связи по постоянному току с выхода усилителя на его вход, осуществляемой через резистор R2.

При любых изменениях тока транзистора Т2 изменяется напряжение база-эмиттер транзистора Т1 и его коллекторный ток препятствует изменениям коллекторного тока транзистора Т2. Допустим, что при повышении окружающей температуры коллекторный ток транзистора Т2 увеличился. Это приведет к увеличению коллекторного тока транзистора T1, отрицательное смещение на базе транзистора Т2 уменьшится и его коллекторный ток вернется к своему первоначальному значению.

Стабильность коллекторного тока транзистора Т2 определяется соотношением сопротивлений резисторов R3 и R7. Резистор R7 должен иметь минимальную величину, так как он ограничивает напряжение раскачки мощного каскада. Его величина не должна превышать 15—20 ом. Поэтому стабильность напряжения покоя выходногo каскада устанавливается подбором величины сопротивления резистора R3.

При увеличении сопротивления резистора R3 стабильность ухудшается. При чрезмерном уменьшении величины R3 может возникнуть переком- пенсация: напряжение покоя с увеличением окружающей температуры будет увеличиваться. При правильно выбранной величине резистора R3 напряжение покоя остается практически неизменным при повышении окружающей усилитель температуры до +60°С.

Обратная связь по постоянному току с выхода усилителя на его вход, через резистор R2 так же способствует стабилизации напряжения покоя выходного каскада.

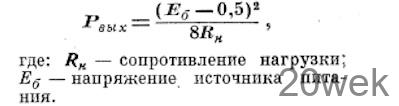

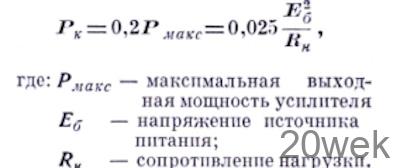

Резисторы R1, R4 и конденсатор С2 служат для охвата усилителя отрицательной обратной связью по переменному току. Соотношение между этими сопротивлениями определяет коэффициент усиления усилителя. При величинах R1, R4 указанных на схеме рис. 2, коэффициент усиления на частоте 1000 гц равен приблизительно 4. Выходная мощность усилителя зависит о г напряжения источника питания и величины сопротивления нагрузки. Она может быть определена по формуле:

Нелинейные искажения на частоте 1000 гц не превышают 2—3%. Полоса воспроизводимых частот 30— 20 000 гц с неравномерностью ±3 дб, Для получения завала частотной характеристики на частотах выше 8 000 гц, если такой завал необходим, в цепь обратной связи необходимо включить конденсатор С4—1000 пф1 показанный на рис. 2 пунктиром.

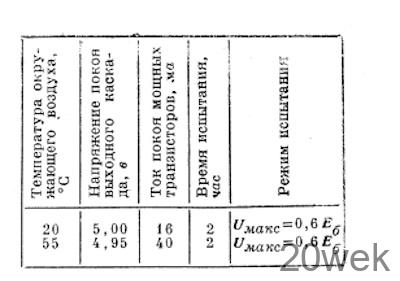

Результаты испытаний усилителя, собранного по схеме рис. 2, приведены в таблице.

Для сравнения укажем, что в аналогичном усилителе, не имеющем дополнительного компенсирующего транзистора, ток покоя мощных транзисторов достигал величины 100 ма уже после пятиминутного прогрева при температуре 55оС и продолжал ускоренно расти до момента теплового пробоя мощных транзисторов.

Налаживание усилителя заключается в подборе величин резисторов R2 и R6. Величина резистора R2 определяет напряжение покоя выходного каскада (потенциал точки «Б»). Напряжение покоя выходного каскада должно быть равно половине напряжения источника питания. Резистор R6 определяет ток покоя мощных транзисторов. При нормальной температуре величина тока покоя должна находиться в пределах от 10 до 20 ма.

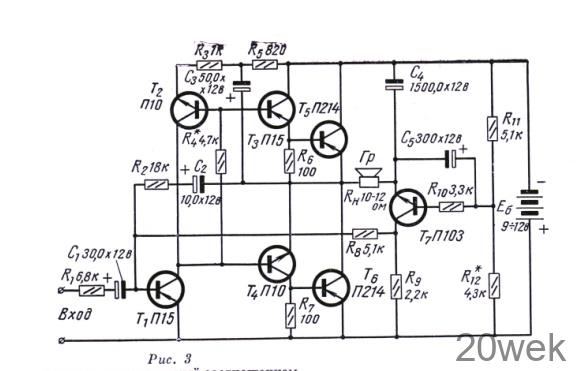

На рис. 3 приведена схема транзисторного бестрансформаторного усилителя мощности с непосредственной связью, в котором стабилизация напряжения покоя выходного каскада осуществляется с помощью отдельного усилителя постоянного тока на транзисторе Т7. Стабилизация тока покоя мощных транзисторов осуществляется с помощью дополнительного компенсирующего транзистора Т2, то есть так же, как и в усилителе, схема которого изображена на рис. 2. Напряжение обратной связи снимается с конденсатора С4. База транзистора T7 имеет фиксированный потенциал, определяемый соотношением между сопротивлениями резисторов R11 R12

Резистор R10 ограничивает ток базы транзистора T7. Конденсатор С5 служит для развязки по переменному току. Резистор R9 обеспечивает работу транзистора T7 при достаточно большом коллекторном токе, по сравнению с его неуправляемым током. Отрицательная обратная связь по переменному току осуществляется резисторами R1, R2 и конденсатором С2. Через конденсатор С3 осуществляется положительная обратная связь по питанию.

Напряжение покоя выходного каскада устанавливается равным половине напряжения источника питания подбором величины резистора R12. В дальнейшем любые изменения этого напряжения усиливаются транзистором T7 и через резистор R8 поступают в противофазе на базу транзистора T1, возвращая напряжение покоя выходного каскада к своему первоначальному значению. Стабилизация получается настолько жесткой, что напряжение покоя выходного каскада практически не меняется при увеличении окружающей температуры до + 60°С„ В заключение следует отметить, что для удовлетворительной работы усиусилителей каждый из выходных транзисторов (T8, T7 на схеме рис. 2 и T5, Т6 на схеме рис. 3) должен иметь радиатор, способный рассеивать мощность, составляющую 20% от максимальной мощности усилителя, а дополнительный компенсирующий транзистор (T3 на схеме рис. 2 и Т2 на схеме рис. 3) должен быть расположен в непосредственной близости от мощных транзисторов с тем, чтобы он имел одинаковую с ними температуру.

Мощность, рассеиваемая выходными транзисторами, зависит от амплитуды усиливаемого сигнала и имеет максимум при амплитуде напряжения на нагрузке, составляющей 0,636 от напряжения источника питания, то есть при UMaKC=0,636 Еб. При этом мощность, рассеиваемая каждым из выходных транзисторов, определяется следующим выражением:

На эту мощность и должны быть рассчитаны выходные транзисторы и их радиаторы. При максимальном напряжении на нагрузке, то есть при максимальной выходной мощности, мощность, рассеиваемая каждым из выходных транзисторов, уменьшается до 0,137 РмаКс