СУПЕРГЕТЕРОДИН НАЧИНАЮЩЕГО

В. ВАСИЛЬЕВ, Радио №6/1966, ст.45

Супергетеродин—это радиоприемник, в котором частота принятого сигнала преобразуется в некоторую постоянную частоту, называемую промежуточной. И основное усиление сигнала до детектора в таком приемнике осуществляется на промежуточной частоте. По сравнению с приемником прямого усиления супергетеродин обладает значительно лучшей чувствительностью и избирательностью, то есть обеспечивает прием сигналов большего количества радиостанций и лучшую отстройку их друг от друга. Это объясняется тем, что на промежуточной частоте проще обеспечить большое усиление сигнала и можно получить значительное ослабление помех со стороны соседних станций за счет применения нескольких усилительных каскадов и резонансных контуров.

Супергетеродинный приемник, в отличие от приемника прямого усиления, содержит ряд дополнительных каскадов, на первый взгляд не имеющих прямого отношения к усилению сигнала.

«Сердце» супергетеродина — преобразователь частоты, содержащий гетеродин и смеситель. Гетеродин — маломощный ВЧ генератор—является источником местного высокочастотного напряжения. Смеситель предназначен для смешивания двух напряжений: принятого сигнала и гетеродина. В результате смешивания появляется новый сигнал, частота которого равна разности (иногда сумме) двух исходных частот. И если при настройке на станции менять одновременно резонансную частоту входного контура и контура гетеродина, то значение этой новой «промежуточной» частоты будет оставаться неизменной.

Наличие преобразователя частоты несколько усложняет схему супергетеродинного приемника, но зато позволяет добиться значительно лучших результатов по сравнению с приемником прямого усиления.

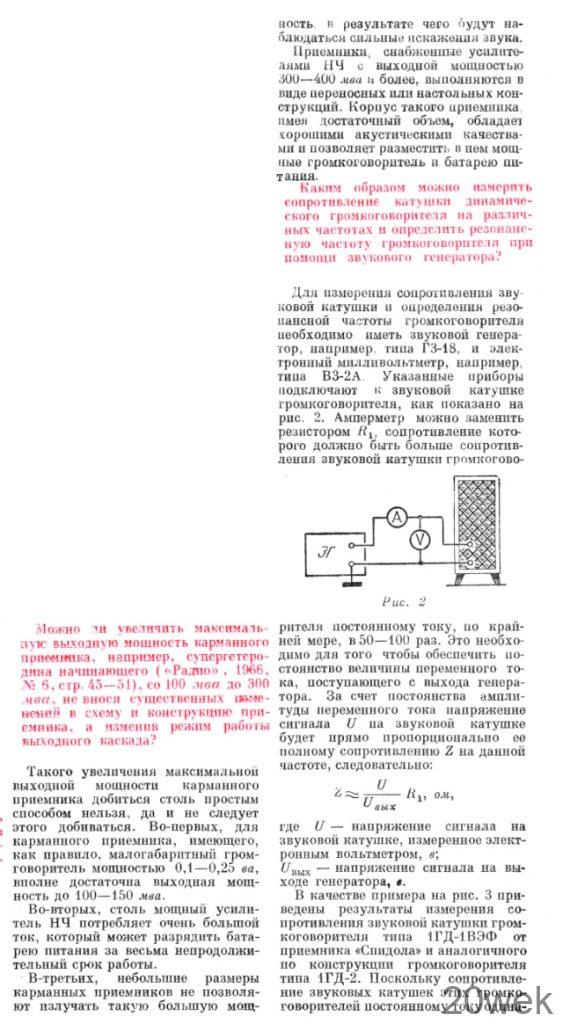

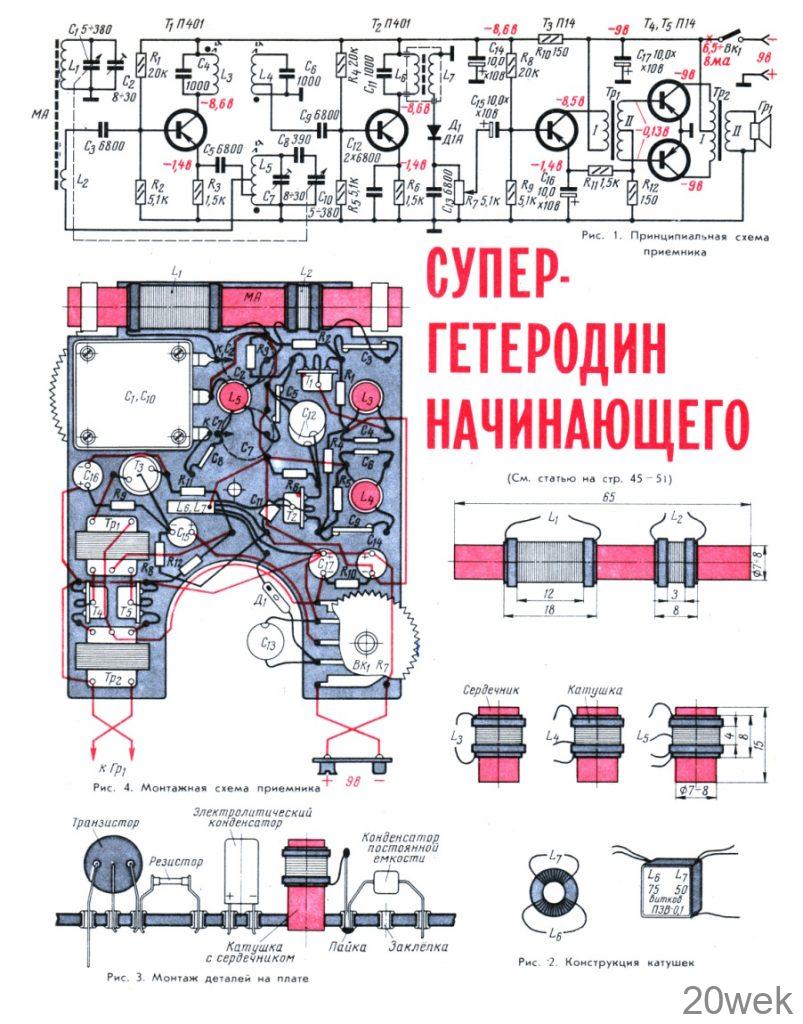

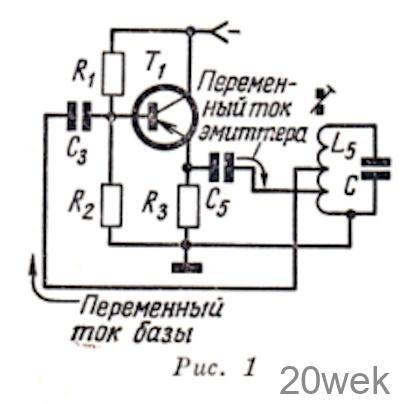

На первой странице вкладки (см. рис. 1) приведена принципиальная схема любительского супергетеродина на пяти транзисторах, не требующая предварительного макетирования, подбора транзисторов и резисторов. Приемник позволяет производить громкоговорящий прием сигналов радиовещательных станций, работающих в диапазоне средних (СВ) или длинных (ДВ) волн. Максимальная выходная мощность приемника — около 100 мва. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну. Источником питания могут служить либо гальваническая батарея «Крона», либо аккумуляторная батарея типа 7Д-0,1. Приемник помещается в пластмассовом футляре промышленного изготовления с пластмассовом футляре промышленного изготовления с внешними размерами 110X70X35 мм и весит вместе с источником питания около 270 г.

Приемник состоит из магнитной антенны МА, преобразователя частоты, собранного на транзисторе Т1, однокаскадного усилителя промежуточной частоты (усилителя ПЧ) на транзисторе Т2, диодного детектора на полупроводниковом диоде Д1 и двухкаскадного усилителя низкой частоты (усилителя НЧ) на транзисторах Т3, Т4 и Т5.

Входной контур приемника настраивается на частоту принимаемой станции с помощью конденсатора переменной емкости C1, подобно тому как это делается в приемниках прямого усиления. Отличие заключается лишь в том, что параллельно конденсатору С1 подключен подстроечный конденсатор малой емкости С2, необходимый для ограничения диапазона принимаемых волн. И если в приемниках прямого усиления удается перекрыть с помощью одной катушки сразу диапазоны СВ и ДВ, то в супергетеродинных приемниках переход с одного диапазона на другой осуществляется, как правило, с помощью переключателя диапазонов, через контакты которого к конденсатору переменной емкости подсоединяется та или иная катушка индуктивности. Описываемый приемник является однодиапазонным Данные контурных катушек и конденсаторов, указанные на принципиальной схеме, соответствуют средневолновому варианту. Для работы в диапазоне ДВ необходимо изменить данные катушек и конденсаторов, о чем будет сказано ниже.

Преобразователь частоты собран по схеме с совмещенным гетеродином. Это значит, что функции смесителя и гетеродина выполняет один транзистор, в данном случае Т1. Гетеродинная часть преобразователя частоты выполнена по так называемой схеме с общим коллектором. Частота колебаний гетеродина определяется индуктивностью катушки L5 и суммарной емкостью конденсаторов С7, С8 и С10. У прощенная схема гетеродинной части преобразователя частоты приведена на рис. 1 в тексте. Здесь конденсатор С обозначает суммарную емкость контура. Установка и стабилизация режима работы транзистора T1, так же как и всех остальных транзисторов приемника, осуществлена с помощью трех резисторов: резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения в цепи базы, a R3 определяет ток эмиттера. Величины сопротивления этих резисторов подобраны таким образом, что режим работы транзистора практически остается неизменным как при смене транзисторов, так и при изменении температуры. Гетеродин работает следующим образом.

При включении питания в контуре гетеродина возникают очень слабые колебания электрического тока. За счет резонансных свойств этого контура наиболее мощными будут те колебания, частота которых совпадает с частотой настройки контура. Часть напряжения колебаний гетеродина снимается с верхнего отвода катушки L5 и подается на базу транзистора За счет усилительных свойств транзистора в цепи эмиттера возникает высокочастотный ток, величина которого в несколько раз больше, чем вызвавший его ток в цепи базы. Значительная часть этого усиленного тока через переходной конденсатор С5 поступает через нижний отвод катушки L5 в контур гетеродина. Причем в контур из эмиттерной цепи транзистора поступает больше энергии, чем тратится в самом контуре и в цепи базы. В результате этого высокочастотное напряжение на контуре гетеродина будет расти до тех пор, пока не установится равновесие: энергия, вводимая в контур, равна сумме потерь энергии в самом контуре и в базовой цепи транзистора. Это равновесие возможно благодаря тому, что усилительные свойства транзистора таковы, что он может усиливать колебания только до определенной величины (амплитуды). С увеличением переменного напряжения на электродах транзистора коэффициент усиления уменьшается.

Смесительная часть преобразователя частоты выполнена по так называемой схеме с общим эмиттером. Напряжение входного сигнала, снимаемое с катушки связи L2, через переходной конденсатор С3 поступает на базу транзистора T1, эмиттер которого для частоты входного сигнала соединен с общим проводом (« плюсом ») через конденсатор С5. В цепь базы того же транзистора поступает также напряжение с частотой гетеродина. В результате смешивания напряжений двух разных частот в эмиттерном переходе транзистора, то есть в цепи база — эмиттер, появляется слабый переменный электрический ток, частота котоporo равна разности частот двух исходных напряжений- Характер изменения амплитуды преобразованного сигнала остается при этом таким же, как амплитуды напряжения на входе приемника, то есть модуляция сигнала на промежуточной частоте сохраняется. Таким образом, с помощью преобразователя частоты можно изменять частоту радиосигналов, не искажая передаваемые ими сообщения, сохраняя неизменной модуляцию сигнала.

Ток разностной частоты, проходя через цепь база — эмиттер, усиливается в цепи коллектора. На пути этого усиленного тока находится резонансный контур L3С4, настроенный на промежуточную частоту. Резонансное сопротивление контура составляет несколько килоом, поэтому напряжение промежуточной частоты на нем будет значительно больше, чем на эмиттерном переходе (примерно в 200—300 раз).

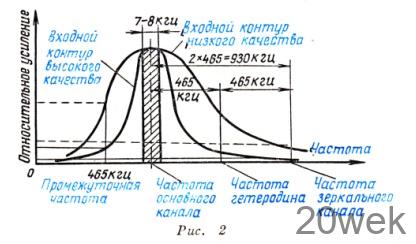

Величина промежуточной частоты может быть различной, но в радиовещательных приемниках она выбирается, как правило, равной 465 кгц. Эта частота удобна тем, что она находится примерно посередине интервала частот от 408 до 525 кгц, где не работают радиовещательные станции. Если промежуточную частоту выбрать внутри радиовещательного диапазона, то она может совпасть с частотой одной из станций или быть близкой к ней. В таком случае сигнал этой станции будет беспрепятственно проходить через преобразователь частоты и далее в усилитель ПЧ. Ослабление сигналов мешающих станций, частоты которых близки к промежуточной частоте приемника, осуществляется входным контуром приемника. И чем выше качество этого контура, тем заметнее это ослабление. В качестве примера на рис. 2 в тексте приведены сравнительные резонансные характеристики входного контура низкого и высокого качества. Полоса частот, которую необходимо пропустить до детектора, заштрихована.

Следует иметь в виду, что в супергетеродине прием возможен не только по основному каналу, то есть на частоте настройки входного контура, но и по зеркальному каналу. Обычно в радиовещательных приемниках частота гетеродина выбирается выше частоты принимаемого сигнала на величину промежуточной частоты. В то же время преобразователь частоты может преобразовывать в промежуточную частоту сигналы, частота которых выше частоты основного канала на удвоенную величину промежуточной частоты.

Для ослабления помех со стороны зеркального канала необходимо наличие высококачественного входного контура, частота настройки которого должна быть всегда ниже частоты гетеродина на величину промежуточной частоты (см. рис. 2). Первое условие легко осуществимо так как собственная добротность входного контура может составлять более 100—150. Значительно сложнее обеспечить сохранение требуемой разности в частотах настройки входного и гетеродинного контуров. Эти трудности объясняются главным образом значительной разностью перекрытия по частоте указанных контуров. Покажем это на примере. Средневолновый диапазон радиоволн занимает полосу частот от 525 кгц до 1605 кгц, следовательно, входной контур должен обеспечивать перекрытие по частоте не менее чем в 3,1 раза. При этом частота гетеродина должна изменяться от 525+465 кгц— =.980 кгц до 1605+465 кгц=2070 кгц, то есть в 2,1 раза.

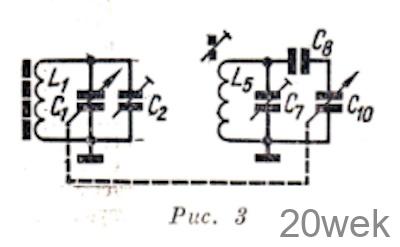

Еще большая разница в перекрытии по частоте наблюдается в длинноволновом диапазоне, занимающем частоты от 150 кгц до 408 кгц, где перекрытие по частоте входного контура должно составлять примерно 2,7 раза, а гетеродинного— всего 1,42 раза. Процесс согласования настройки контуров супергетеродина называется сопряжением контуров, а элементы, с помощью которых оно производится,— сопрягающими элементами. На рис. 3 в тексте представлено упрощенное изображение входного и гетеродинного контуров с сопрягающими элементами: конденсаторами С2, С7 и С8. Подстроечные конденсаторы С2 и С7 используются для установки максимальных частот настройки каждого контура в отдельности. Минимальная частота настройки регулируется сердечниками катушек L1 и L5. Особую роль играет конденсатор С8, включенный последовательно с конденсатором настройки С10. Величина емкости конденсатора С8 подбирается таким образом, чтобы уменьшить перекрытие по частоте гетеродинного контура до требуемой величины.

Но точное сопряжение настройки контуров возможно только в трех точках диапазона, а именно — в начале, середине и в конце диапазона. Во всех остальных участках наблюдается некоторое расхождение в сопряжении настройки, достигающее величины нескольких килогерц. Точность сопряжения во многом зависит от того, насколько номиналы применяемых конденсаторов и катушек индуктивности отличаются от расчетных. Немаловажную роль играет также аккуратность, с которой проводились настройка и сопряжение контуров. Все это приходится учитывать и несколько расширять полосу пропускания входного контура с тем, чтобы устранить влияние возможного рассогласования на равномерность усиления по диапазону.

Таким образом, преобразователь частоты преобразовал частоту принятого сигнала в промежуточную частоту, усиленное напряжение которой выделяется на резонансном контуре L3C4. Но подавать с него напряжение сигнала на вход усилителя ПЧ сразу нельзя, и вот почему: резонансный контур, находящийся в коллекторной цепи преобразователя частоты, должен не только выделить напряжение промежуточной частоты, но, что не менее важно, и подавить напряжение частоты гетеродина. Оказывается, что, несмотря на большую разность частот ПЧ и гетеродина, напряжение частоты гетеродина на контуре L3С4 может составлять десятки, а порой и сотни милливольт. В то же время сигнал ПЧ на том же контуре не превышает нескольких милливольт. С целью уменьшения напряжения гетеродина на контуре ПЧ емкость конденсатора С4 желательно было бы увеличить до 2000— 3000 пф, хотя это идет в ущерб избирательным качествам контура и снижает усиление каскада. С точки зрения повышения усиления по промежуточной частоте полезно уменьшить емкость С4 до 200—300 пф. Поэтому емкость конденсатора выбрана равной некоторой средней величине — 1000 пф.

Но все же для полного подавления напряжения частоты гетеродина одного контура ПЧ явно недостаточно. Поэтому в промышленных приемниках после преобразователя частоты сигнал, прежде чем поступить на вход усилителя ПЧ, проходит еще через два-три контура. Эти же контуры ослабляют помехи со стороны соседних станций, то есть улучшают избирательность по соседнему каналу. В простейших конструкциях можно вполне обойтись двумя контурами, как это сделано в данном приемнике.

Напряжение ПЧ па вход усилителя снимается с части витков катушки L4, которая совместно с конденсатором C6 образует резонансный контур, настроенный на частоту 465 кгц. Катушки L3 и L4 расположены на определенном расстоянии друг от друга, что обеспечивает возможность передачи энергии от одного контура к другому. Такие контуры называются связанными. Важной особенностью связанных контуров является то, что наибольшее количество энергии передается от одного контура к другому при совпадении частоты сигнала с частотой настройки контуров. Таким образом, через связанные контуры на вход усилителя ПЧ поступает сигнал в значительной степени отфильтрованный, то есть очищенный от напряжения различных помех.

Преобразователь частоты не только изменяет частоту принятого сигнала, но и усиливает его. Обычно усилительные возможности преобразователя оцениваются так называемым коэффициентом передачи, указывающим, во сколько раз напряжение промежуточной частоты на входе усилителя ПЧ больше, чем напряжение принятого сигнала на базе транзистора преобразователя. Коэффициент передачи описанного преобразователя составляет около 20.

Усилитель П Ч приемника — однокаскадный, на транзисторе Т2. Его режим работы по постоянному току стабилизирован резисторами R4 R5, R6. Резистор R6 зашунтирован по промежуточной частоте конденсатором С12, емкость которого должна быть не менее 0,01 — 0,015 мкф. С целью сокращения количества номиналов этот конденсатор составлен из двух конденсаторов емкостью по 6800 пф, включенных параллельно. В цепь коллектора транзистора Т2 включен резонансный контур L6 С11, настроенный на частоту 465 кгц. На одном сердечнике с катушкой L6 находится катушка связи L7, с которой снимается напряжение на детектор. Избирательные свойства контура без учета шунтирующего действия на него детектора могут быть очень высокими, но реализовать эти свойства практически не удается. Причиной является чрезмерное увеличение усиления каскада, обусловленное ростом резонансного сопротивления контура L6C11 при улучшении его избирательных свойств.

Для резонансного каскада усиления ВЧ или ПЧ на данной частоте и для выбранного типа транзистора максимальное усиление каскада не должно превышать вполне определенной величины. В свою очередь, величина максимально допустимого усиления зависит от величины внутренней паразитной емкости транзистора, существующей между коллектором и базой. Эта емкость называется емкостью коллекторного перехода и обозначается Ск. Емкость Ск создает внутреннюю обратную связь, то есть некоторая часть переменного тока коллектора ответвляется через нее в базу. И чем выше частота сигнала, чем больше емкость Ск и резонансное сопротивление контура L6 С11, тем больше ток внутренней обратной связи через емкость Ск

Небольшая положительная обратная связь может быть даже полезной, так как повышает усиление, но сильная связь может привести к появлению неприятных свистов, завываний в громкоговорителе, а порой к самовозбуждению каскада. С целью предотвращения самовозбуждения применяются высокочастотные транзисторы, имеющие небольшую емкость Ск (3—10 пф). Кроме того, параметры резонансного контура выбираются так, чтобы усиление не превышало предельно допустимого значения. Коэффициент усиления каскада по напряжению может находиться в пределах 75—100. Таким образом, усиление напряжения сигнала с базы транзистора T1 до входа детектора составит примерно 20 X (75 — 100)=1500— 2000 раз. Этого усиления уже достаточно для приема удаленных радиостанций. Для устранения самовозбуждения каскада за счет внешних паразитных связей катушки L6L7 заключены в металлизированный экран.

Детектор приемника собран по схеме с открытым по постоянному току входом и содержит всего три элемента: диод Д1, потенциометр R7 и конденсатор С13. Назначение указанных элементов и выбор их параметров ничем не отличаются от аналогичных элементов детектора приемника прямого усиления, описанного в журнале «Радио», № 1 за 1966 г.

Усилитель НЧ описываемого супергетеродина точно такой же, как у приемника прямого усиления, упомянутого выше. Отсутствует только конденсатор емкостью 0,05 мкф, шунтировавший первичную обмотку выходного трансформатора Тр2. Этот конденсатор был введен с целью ослабления звуковых частот выше 3— 4 кГц что необходимо для получения более приятного тембра звучания малогабаритного приемника. В данном приемнике такой конденсатор исключен из-за недостатка места для него, но это не привело к заметному ухудшению качества звучания.

ДЕТАЛИ, КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ

В приемнике применены высокочастотные транзисторы типа П401 (Т1, Т2) и низкочастотные типа П14 (Т3—Т5). Транзисторы П401 можно заменить транзисторами П402, П403, П403А, П420—П423, ГТ309. Вместо транзисторов П14 можно применить транзисторы П15, П16, П39—П41, ГТ108—ГТ109 с различными буквенными индексами.

Диод типа Д1А можно заменить точечным диодом группы Д1 или Д9 с любым буквенным индексом, например Д1В, Д1Г, Д9А, Д9Б и т. д.

Трансформаторы НЧ (Тр1 Тр2 используются от карманного приемника «Сокол». Можно применить и другие типы трансформаторов от малогабаритных приемников.

Громкоговоритель — динамический, типа 0,1ГД-6 (0,1ГД-8). Можно применить также громкоговорители других типов, например 0,15ГД-1 или 0,2ГД-1, имеющие сопротивление звуковой катушки 6—10 ом.

Регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания, применен от одного из карманных приемников промышленного изготовления. Если такой регулятор достать нельзя, то его можно заменить самодельным выключателем и постоянным резистором в 5,1 ком.

Блок конденсаторов переменной емкости — двухсекционный, типа «Тесла». Ручка настройки конденсатора изготовлена из органического стекла толщиной 4—5 мм. Внешний диаметр ручки 36 мм.

Электролитические кондеисаторы С14— С17 для удобства подбора деталей выбраны одного номинала: 10,0 мкфХ10В в, типа «Тесла», у которых выводы сделаны с одного торца. Такая конструкция конденсаторов позволяет располагать их на плате в вертикальном положении и сэкономить тем самым много места.

Конденсаторы С3, С5, С9, С12, С13 типа КДС— 6800 пф. Возможно применение конденсаторов типа КЛС на 0,01—0,033 мкф. Конденсаторы С4, С6, С11 типа КЛС или КТК-м емкостью 1000 пФ±10%. Сопрягающий конденсатор С8 типа КСО-1 или КТК-м на 390 пф ± 10%; подстроечные конденсаторы С2 и С7 типа КПК-м— 8/30 пф.

Резисторы типа УЛМ-0,12 в количестве 11 шт. четырех номиналов: 150 ом — 2 шт.; 1,5 ком — 3 шт.; 5,1 ком — Зшт.; 20 ком — Зшт. Номинальные значения резисторов могут отличаться от указанных в пределах 10%.

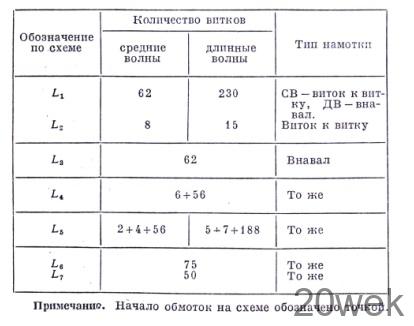

Катушки индуктивности являются весьма важными элементами супергетеродина, и к их изготовлению следует отнестись серьезно. В данном приемнике использованы самодельные катушки, намотанные на кусках круглого ферритового стержня (для магнитной антенны) и одном ферритовом кольце. Намотка всех катушек производится проводом ПЭВ 0,1. Катушки L1, L2 намотаны на подвижных бумажных каркасах, свободно перемещающихся по ферритовому стержню. Катушки L6 и L7 намотаны на ферритовом кольце марки Ф-600 с внешним диаметром 8 мм. Экранируют катушки L6, L7 алюминиевой фольгой. Делается это так. Предварительно сердечник с катушками обертывается одним слоем писчей бумаги, затем поверх бумаги укладываются два слоя тонкой фольги от кондитерских изделий. Между первым и вторым слоем фольги прокладывается кусок тонкого луженого или серебреного провода, являющегося «заземляемым» выводом экрана. Поверх экрана следует наклеить еще один слой бумаги, на котором необходимо обозначить принадлежность выводов катушек.

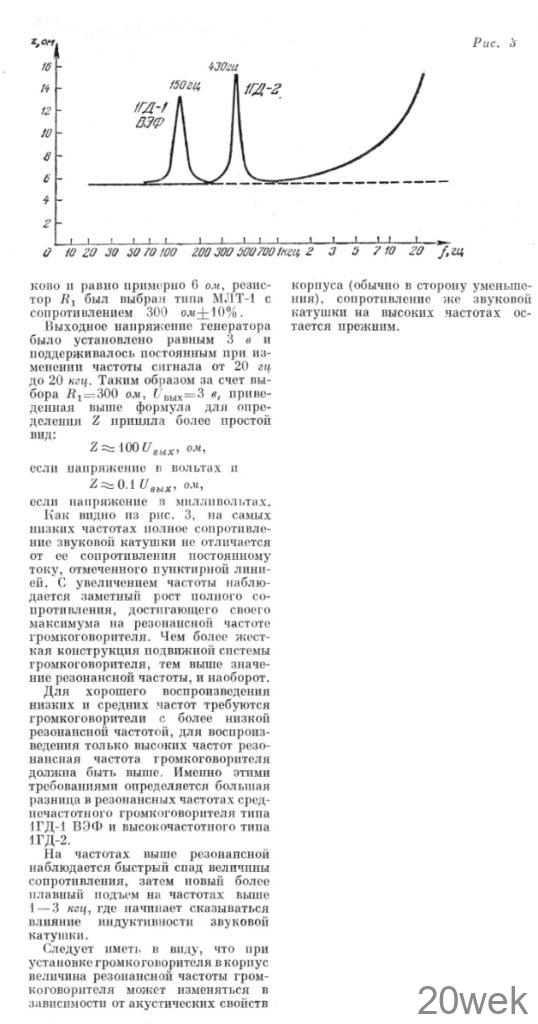

Намоточные данные всех катушек указаны в таблице, а их конструкция показана на рис. 2 вкладки.

В длинноволновом варианте приемника емкость конденсатора С8 должна быть уменьшена до 150 пф, а параллельно катушкам L1 и L5 подключают по одному конденсатору постоянной емкости типа КТК по 33 пф.

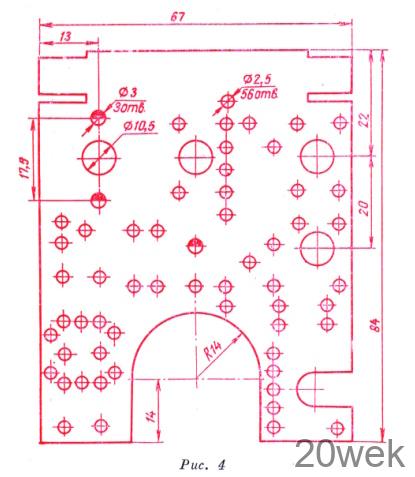

Монтажную плату изготовляют из листового гетинакса или текстолита толщиной 1—2 мм. Чертеж платы в натуральную величину приведен на рис. 4. С помощью кальки снимается копия этого рисунка, которая затем приклеивается на лист материала, предназначенного для обработки. Отверстия под пустотелые монтажные заклепки (на рис. 4 не зачернены) имеют диаметр 2,5 мм. Заклепки изготовляются из медной фольги или жести, затем вставляются в соответствующие отверстия и расклепываются керном.

Монтаж приемника — односторонний. Все детали и монтажные провода располагают по одну сторону монтажной платы, а пайку производят с другой стороны. Исключение составляют подстроечные конденсаторы С2 и С7, которые установлены с нижней стороны платы. Последовательность закрепления деталей и монтажа показана на рис.З вкладки. Первыми закрепляют на плате сердечники катушек L3—L5, затем раскладывают монтажные провода. Указанные сердечники и проводники закрепляют на плате клеем БФ-2. После этого на плате устанавливают регулятор громкости, трансформаторы НЧ, резисторы, конденсаторы С2, С7, диод, транзисторы и катушки L3—L7. Магнитную антенну и блок конденсаторов переменной емкости устанавливают в последнюю очередь. Для удобства пайки выводов катушек на плате устанавливают специальные удлиняющие проводники, показанные на рис. 3 вкладки. Монтажная схема приемника приведена на рис. 4 вкладки. Монтажные точки, расположенные под деталями, на этом рисунке не зачернены

Разъем для подключения источника питания делают из переходной панели старой батареи «Крона». Отражательную панель для громкоговорителя изготовляют из плотного картона или фанеры толщиной 2—3 мм.

НАЛАЖИВАНИЕ

После окончания сборки приемника необходимо тщательно проверить правильность монтажа и устранить замеченные ошибки. Дальнейшие операции проводят с помощью тестера или авометра. В первую очередь проверяют величину общего тока, потребляемого приемником. При токе много меньшем или большем указанного на схеме питание отключают и вновь проверяют монтаж.

Проверку режимов работы транзисторов производят путем измерения постоянного напряжения на их электродах. Измеренные значения могут отличаться от указанных на принципиальной схеме до 10—15%. Значительно большие отклонения говорят о неисправности соответствующих транзисторов или элементов стабилизации.

После проверки режима транзисторов по постоянному току можно приступить к проверке работоспособности отдельных каскадов приемника. Исправность усилителя НЧ определяется по характерному «шипению» громкоговорителя. Детектор проверяется так. К его « плюсовому » выводу подключают кусок провода длиной 3—4 м, играющего роль внешней антенны. Если детектор и усилитель НЧ работают нормально, то в громкоговорителе можно будет услышать одну или сразу несколько местных радиостанций. Затем проверяют преобразователь частоты. Если он работает нормально, то замыкание выводов катушки L5 будет вызывать уменьшение измеряемого напряжения примерно на 0,2 в. В неисправном преобразователе этих изменений не будет. В этом случае необходимо проверить, правильно ли включены выводы и нет ли обрыва в обмотках катушек L2 и L5

Работоспособность усилителя ПЧ и приемника в целом контролируют по сигналам местных радиостанций. Для этого каркасы катушек L1—L5 перемещают в некоторое среднее положение и вращением ручки настройки добиваются приема хотя бы одной станции. Если этого ие удастся сделать, то следует несколько изменить положение каркаса катушки L5 и вновь повторить настройку. Приняв сигнал какой-нибудь радиостанции, необходимо более точно подстроить контуры ПЧ на частоту 465 кгц. Контур L6 C11 является широкополосным и в особой подстройке не нуждается. Контуры L3C4 и L4C6 подстраивают по наибольшей громкости перемещением каркасов катушек но сердечникам.

После настройки контуров ПЧ переходят к установке границ диапазона принимаемых волн и сопряжению входного и гетеродинного контуров. Делается это следующим образом. С блока конденсаторов переменной емкости временно снимают боковое защитное покрытие и ротор поворачивают в такое положение, при котором подвижные пластины входят между неподвижными примерно на 80% своей площади. Затем очень медленно перемещают каркас катушки L5 вдоль стержня до тех пор, пока не будет принят сигнал одной из радиостанции, работающей в длинноволновом участке рабочего диапазона (около 500 м для СВ и 1700 м для ДВ). Приняв сигнал, перемещением катушки L1 по стержню магнитной антенны необходимо добиться более точной настройки входного контура на выбранную станцию.

Закончив эту операцию, нужно повернуть ротор блока конденсаторов на угол, при котором подвижные пластины входят между неподвижными примерно на 15% своей площади. Теперь медленным вращением ротора подстроечного конденсатора С7 настраиваются на одну из радиостанций, работающих в коротковолновом участке диапазона (около 230 м для СВ и 900 м для ДВ). Точную настройку входного контура производят подстроечным конденсатором С2. После этого проверяют точность настройки и сопряжения в середине диапазона. Если здесь наблюдается понижение чувствительности, то рекомендуется подстроить катушки L1 и L5 и вновь повторить сопряжение настроек контуров на концах диапазона. Настройку приемника целесообразно проводить в вечернее время, когда прохождение дальних радиостанций значительно лучше, чем в дневное время.

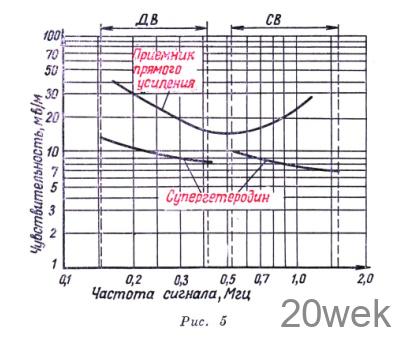

В заключение необходимо отметить, что изготовление и налаживание супергетеродина не такое простое дело. Но зато хорошо собранный и налаженный суперегетеродинный приемник позволит принимать с достаточной громкостью сигналы весьма удаленных станций, так как его чувствительность значительно выше, чем у приемника прямого усиления. На рис. 5 в тексте приведены результаты измерения чувствительности описанного супергетеродина и упомянутого выше приемника прямого усиления, собранных на однотипных транзисторах с B=25. Как видно из рисунка, чувствительность приемника прямого усиления колебалась в пределах 15—50 мв/м, тогда как супергетеродина — 9—13 мв/м на длинных волнах и 7—10 мв/м на средних волнах. К этому следует добавить значительно лучшую избирательность супергетеродина. Эти положительные качества супергетеродина позволяют в Москве в вечернее время принимать на средних волнах передачи радиостанций таких городов, как Вильнюс, Варшава, Берлин, Бухарест, Белград, и других

Радио №1/1967, ст.61

Радио №4/1967, ст.61