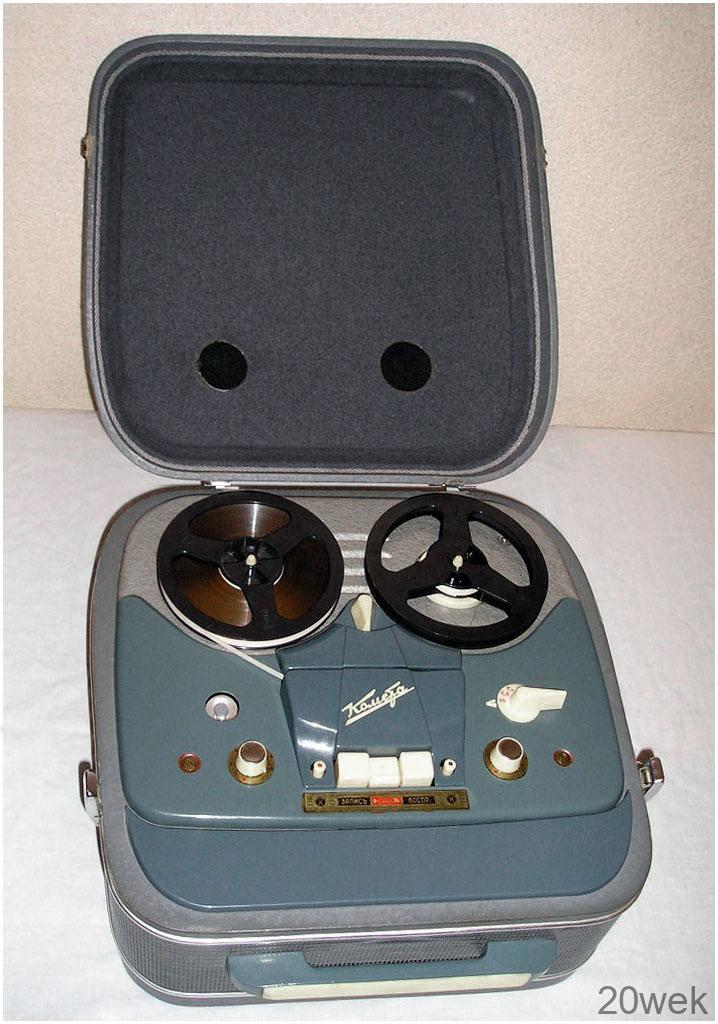

РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГНИТОФОНА „КОМЕТА»

А. Пикерсгиль, Радио №12/1965, ст.41

После реконструкции усилитель магнитофона «Комета» воспроизводит и записывает с линейного выхода полосу звуковых частот от 30 гц до 15 кгц при скорости носителя записи 19,05 см/сек и от 50гц до 9 кгц при скорости 9.53 см/сек. Неравномерность обеих частотных характеристик ±3 дб. Соотношение сигнал!шум в паузе не хуже 44 дб. Это отношение может быть изменено при отступлении от рекомендуемых ниже значений установочного уровня сигнала и тока подмагничивания. В рекомендуемом режиме коэффициент нелинейных искажений, измеренный по третьей гармонике на контрольной частоте 333 гц, равен 3%.

Параметры указаны для магнитных лент типа 2, СН, FR-6004 и т. д. Использование лент типа 6, LGR 22138, LGS26, РЕ-41-1084 и т. п., особенно в сочетании с более совершенными магнитными головками (например, от магнитофона «Астра-2»), позволит еще более повысить качественные показатели магнитофона. Поэтому будут приведены данные корректирующих элементов, соответствующие полосе воспроизводимых частот до 184-20 кгц для большей скорости и 13—14 кгц для скорости 9,53 см!сек.

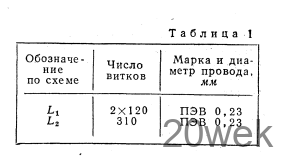

При выборе варианта следует помнить, что если при полосе до 15 кгц реконструкция высокочастотного генератора с целью повышения частоты тока подмагничивания является весьма желательной, то при более широкой рабочей полосе требуется повышение частоты колебаний генератора до 904-100 кгц. На рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема магнитофона после реконструкции. В виду того, что магнитные головки имеют некоторый разброс параметров, желательно более точно подобрать детали, отмеченные знаком *.

При налаживании магнитофона, независимо от того, оставлена ли заводская схема генератора ВЧ или применен рекомендуемый генератор, требуется тщательно установить величину тока подмагничивания. Убедившись предварительно в отсутствии заметных нелинейных искажений в усилителе при записи и воспроизведении, а также в синусоидальной форме тока подмагничивания и стирания (с осциллографической точностью), можно приступить к выбору тока подмагничивания.

Для низкоскоростных бытовых магнитофонов допустимо устанавливать ток подмагничивания по максимуму отдачи носителя записи на частоте 5—6 кгц. Такой путь позволяет избежать глубоких коррекций, но нелинейные искажения при этом будут весьма заметными и поэтому он не может быть рекомендован. Выбирать же ток подмагничивания, как для профессиональной аппаратуры, по минимуму шумов и нелинейных искажений на контрольной частоте в данном случае невозможно, ибо завал высших частот при этом условии будет больше допустимой глубины коррекции. Поэтому оптимальный ток подмагничивания устанавливается по максимуму отдачи на частоте 1000 гц. Для этого делается ряд записей сигнала частотой 1000 гц при небольшом и постоянном уровне входящего сигнала и для каждой из них отмечается положение ротора конденсатора С2 от С2мин до С2макс» Искомое значение соответствует максимальной отдаче носителя записи. Если максимум не определяется четко, то находят ток, соответствующий максимуму отдачи на частоте 5 кгц, и найденное значение увеличивают в 1,25 раза. Для точного определения максимального уровня записи необходимы довольно громоздкие измерения искажений по третьей гармонике установочного сигнала.

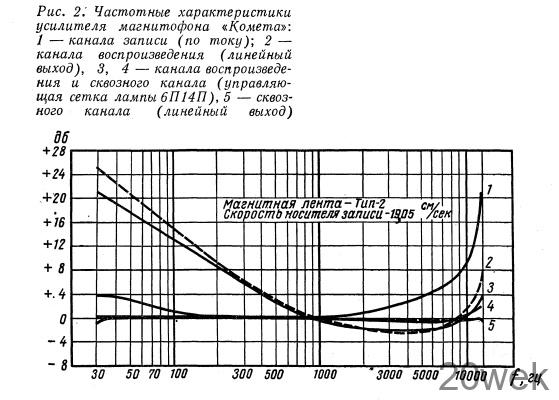

В любительских условиях более простым является следующий способ. На частоте 5 кгц производят запись с максимальным уровнем сигнала, установленным по заводской настройке индикатора. Затем эту же частоту записывают с уровнем 20 дб. Если при воспроизведении выдерживается такое же соотношение уровней сигналов, то это свидетельствует о том, что нелинейные искажения лежат в допустимых пределах. Далее снимают частотные характеристики каналов записи, воспроизведения и сквозного. Они должны соответствовать кривым, приведенным на рис. 2. Если магнитофон предназначен для работы с мощным оконечным блоком и широкополосной акустической системой, то желательно применить универсальную головку от магнитофона «Астра-2» и расширить полосу воспроизводимых частот до 18 кгц (для магнитной ленты типа 6) и до 20 кгц (для ленты РЕ-41-1084; LGS26). В первом случае емкость конденсатора С5 равна 1600 пф, а во втором — 1300 пф (для скорости носителя записи 19,05 см/сек); и соответственно емкость конденсатора Сб равна 1600 и 1300 пф (для скорости носителя записи 9,53 см!сек). В обоих случаях в канале воспроизведения необходимо ввести цепочку R’4 С’5 , схеме пунктиром (точное значение номиналов определяется в зависимости от типа носителя записи). Если магнитофон предполагается использовать без внешней акустической системы, то желательно фронтальный громкоговоритель типа 1ГД-18 заменить громкоговорителем типа 1ГД-9.

Дополнительная лампа Л2 типа 6Н2П устанавливается на угловом кронштейне в средней части подвала шасси между монтажными платами электронного блока. Лампа обращена баллоном в сторону, противоположную баллонам остальных ламп, и для предотвращения самовозбуждения для ее монтажа должна быть использована панелька с экраном (ПЛК-Э-55).

Реконструкция лентопротяжного механизма с целью применения кассет емкостью 350 м чрезвычайно проста и может быть легко выполнена в любительских условиях. Необходимо изготовить следующие детали: удлинители тормозов (рис. 3,а); кронштейн двигателя перемотки (рис. 3,6); ведущий шкив двигателя перемотки (рис. 3,в); наличники верхней панели (рис. 3,г); кронштейн промежуточного ролика механизма перемотки (рис. 3,6). Затем снимают правый и левый узлы и, отступив от центров осей узлов на 12 мм, по диаганальным связям литого шасси (по направлению к колонкам крепления верхней декоративной панели) высверливают по осевой линии связей новые отверстия под оси узлов*.

Подобрав шайбы таким образом, чтобы после установки осей в новые отверстия они остались на прежнем уровне (контроль по плоскости прилива под старые отверстия), можно крепить оси на новом месте. Перед установкой тормозящей планшайбы левого узла в диагональной связи (еще ближе к колонке декоративной панели) высверливают отверстие под стопорный штифт. Может оказаться, что наружные поверхности шкивов перемотки будут касаться стоек декоративной панели. В этом случае следует спилить на 1—1,5 мм поверхность стойки, обращенной к узлу. Такую же осторожность следует соблюдать и при высверливании всех новых отверстий. Наиболее просто защитить механизмы от попадания опилок и стружек можно, подкладывая под обрабатываемое место плотную бумагу, смазанную солидолом, на котором будут скапливаться опилки. Следующая операция — перенос двигателя перемотки на 13 мм по направлению к задней стенке магнитофона. Для этого под передние крепежные шпильки сверлят новые отверстия (на расстоянии 13 мм назад), а задние шпильки соединяют с литой рамой через заготовленные ранее кронштейны. Одновременно удаляют обводное устройство промежуточного ролика механизма перемотки и старый ведущий шкив на оси двигателя перемотки, а на его месте укрепляют новый. Промежуточный ролик механизма перемотки выносится на кронштейне вперед на 14 мм. После предварительной смазки осей и втулок собирают левый и правый узлы и регулируют положение двигателя и ведущего шкива перемотки. Тормозные колодки освобождают от винтов и прикрепляют к удлинителям. Удлинители в сборе с колодками размещают на старом месте для колодок; при этом используется нарезка под винт М3, а через второе отверстие, служившее для пропуска упорного штифта колодки, пропускают также винт М3, на который навинчивают гайку. Пассик подмотки правого узла ввиду достаточной эластичности и податливости оставляют прежний, и, как показала длительная эксплуатация многих магнитофонов, это не вызывает быстрого выхода его из строя. Увеличение диаметра ведущего шкива двигателя перемотки также несколько изменяет расчетный режим его работы, но и это отступление не ведет к снижению надежности и долговечности двигателя. Из-за повышения скорости перемотки несколько возросла нагрузка на двигатель, но ввиду того, что время перемотки сократилось, нагрев двигателя не превосходит допустимый. После сборки узлов и установки двигателя требуется незначительная регулировка положения его оси (вращением гаек на крепежных шпильках) и обычная регулировка тормозного устройства. Затем распиливают отверстия в декоративной панели под правый и левый узлы и клеем БФ-2 приклеивают наличники