ЧТО ТАКОЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАДИОПРИЕМНИКА?

В. ВАСИЛЬЕВ, Радио №4/1966, ст.47

Чувствительность характеризует способность приемника воспринимать энергию слабых радиосигналов, усиливать ее и воспроизводить передаваемые сообщения с определенной громкостью. Величина энергии полезного сигнала, поступающего на вход приемника, зависит от напряженности электромагнитного поля радиостанции, создаваемого на месте приема, и параметров приемной антенны.

Напряженность является основной характеристикой поля и зависит от мощности передатчика, длины волны, электромагнитных свойств почвы, удаленности от радиостанции, от времени дня и года. Единицей напряженности поля является вольт на метр, сокращенно в/м. Чтобы представить себе величину напряженности поля 1 в/м, необходимо приложить напряжение в 1 в к двум взаимно параллельным пластинам, расположенным на расстоянии 1 м друг от друга. Тогда напряженность поля в любой точке пространства между пластинами будет равна 1 в/м.

Напряженность поля может измеряться единицами в/м только в непосредственной близости от передающей аптенны. По мере удаления от нее напряженность поля уменьшается и уже на расстоянии нескольких километров составляет несколько десятков или сотен тысячных долей в/м-, при дальнейшем удалении — миллионные доли в/м. Поэтому на практике обычно пользуются более мелкими, тысячными и миллионными, долями основной единицы напряженности, обозначаемыми соответственг по мв/м и мкв/м.

Свойства антенны воспринимать энергию радиоволн зависят от ее типа и геометрических размеров и оцениваются действующей длиной антенны. Действующая длина антенны обозначается hd и выражается в метрах. Величина электродвижущей силы, наводимой полем в приемной антенне, еА, равна произведению напряженности поля Е на действующую длину: ‘

еА = E*hd

Например, если напряженность поля Е=1 мв/м, действующая длина hd=5 м, то тогда величина наведенной эдс будет равна еА =1 мв/м • 5 м =5 мв.

Но как определить действующую длину антенны? ’

Имеется два типа приемных антенн: электрические и магнитные. Как известно, радиоволны, распространяющиеся в пространстве со скоростью света, представляют собой совокупность изменяющихся с очень большой частотой электрического и магнитного полей. Антенны, реагирующие на электрическую составляющую поля радиоволн, называются электрическими; антенны, воспринимающие магнитную составляющую поля,— магнитными антеннами. Характерными примерами электрических антенн являются вертикальные штыревые антенны, а также широко распространенные проволочные антенны Т- и Г-образной формы. В диапазонах длинных, средних и коротких волн (сокращенно ДВ, СВ и КВ), где геометрические размеры антенны обычно много меньше длины волны, действующая длина названных типов антенн при наличии хорошего заземления примерно в 1,5— 2 раза меньше их высоты подвеса над поверхностью земли или металлической крышей здания. Например, если высота подвеса Т-образной антенны h=5 м, то действующая длина hd=2,5—3 м. Действующая длина комнатных антенн обычно не более 1,0—1,5 м.

Примером антенны магнитного типа может служить обычная рамочная антенна, представляющая собой катушку индуктивности, содержащую определенное количество витков провода, намотанного на изолированном каркасе. Действующая длина рамочной антенны прямо пропорциональна площади поперечного сечения катушки, количеству витков, магнитной проницаемости среды внутри катушки и обратно пропорциональна длине волны. Поэтому с целью улучшения приемных свойств рамочной антенны увеличивают ее размеры, количество витков, либо вводят внутрь катушки сердечник магнитная проницаемость которого в десятки и сотни раз больше проницаемости воздуха. Сердечники обычно делаются из феррита, вследствие чего такие антенны часто называют ферритовыми.

Собственная действующая длина рамочных и ферритовых антенн невелика и исчисляется несколькими миллиметрами. Значительно повысить величину hd магнитных антенн можно за счет настройки их в резонанс с частотой принимаемого сигнала, что обычно делается с помощью конденсатора переменной емкости, подключаемого параллельно катушке магнитной антенны. Для примера укажем, что собственная действующая длина ненастроенной магнитной антенны, используемой в любительских карманных приемниках, находится в пределах 3—8 мм. При точной настройке на принимаемую волну действующая длина увеличивается в среднем в 50—100 раз и становится равной hd=0,15—0,8 м, причем нижний предел соответствует длинноволновой части диапазона ДВ, верхний — коротковолновому участку диапазона СВ. Поскольку длина стержня магнитной антенны составляет около 0,1 м, то становится очевидным, что действующая длина ферритовой антенны в несколько раз превосходит ее геометрические размеры, а это делает ее весьма удобной для применения в портативных приемниках.

Величина эдс сигнала, наведенной в приемной антенне, обычно исчисляется тысячными, а нередко и миллионными долями вольта, что недостаточно для обеспечения неискаженной работы детектора. Поэтому принятые сигналы, прежде чем попасть на вход детектора, предварительно усиливаются. В приемниках прямого усиления это осуществляется на частоте принимаемого сигнала; в приемниках супергетеродинного типа — на промежуточной частоте. При этом необходимо учитывать, что за счет потерь на вход первого усилительного каскада поступает напряжение сигнала несколько меньше наведенной эдс. Особенно заметно это проявляется в транзисторных приемниках, когда входное сопротивление усилителя оказывается в сотни раз меньше резонансного сопротивления контура, и поэтому снимаемое напряжение составляет всего несколько процентов от наведенной эдс. По этой причине напряжение на входе усилителя численно в 100—-200 раз меньше напряженности поля. Исходя из сказанного можно определить напряжение на входе транзисторного приемника по известной напряженности поля. Например, если E= мв/м, то UBX=5—10 мкв.

Чувствительность стационарного приемника, работающего от внешней антенны, характеризуется величиной напряжения на его входе, при которой выходная мощность приемника составляет 50 мва. Чувствительность портативных и карманных приемников, снабженных магнитными антеннами, обычно оценивается величиной напряженности поля, требующей для получения на выходе приемника 5 мва.

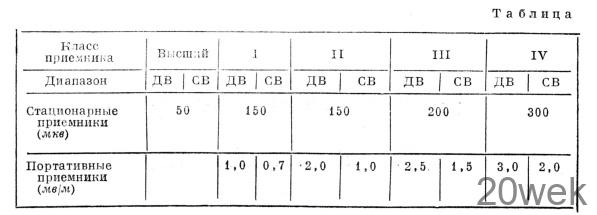

Согласно существующим стандартам все выпускаемые в нашей стране радиовещательные приемники могут быть одного из пяти классов. Минимальные значения чувствительности стационарных и портативных приемников различных классов в диапазонах ДВ и СВ приведены в таблице.

Согласно данным таблицы чувствительность стационарных приемников колеблется в пределах от 50 до 300 мкв. Если учесть, что минимальное напряжение на входе детектора таких приемников должно быть не менее 300—500 мв, то усиление сигнала от антенного гнезда до детектора, в зависимости от класса, должно составлять величину К=1000—10000

В приемниках высшего и I классов необходимое усиление обеспечивается каскадом усиления ВЧ, преобразователем частоты и двумя каскадами усиления ПЧ. В приемниках II — IV классов имеется, как правило, преобразователь частоты и один каскад усиления ПЧ.

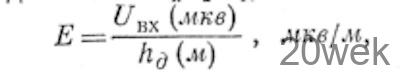

Чувствительность по полю стационарных приемников может быть определена по формуле:

где Uвх— напряжение, снимаемое с гнезда внешней антенны. Например, имеется приемник III класса, для которого Uвх=300 мкв, а применяемая антенна имеет hd=3 м. Тогда чувствительность по полю составит 100мкВ/м

Чувствительность портативных приемников по данным таблицы должна быть не хуже 0,7—3,0 мв/м. Для обеспечения нормальной работы детектора транзисторного приемника напряжение на входе детектора должно быть не менее 30—50 мв. Поэтому усиление сигнала до детектора должно составлять не менее К=5000— 30 000, так как напряжение сигнала на входе усилителя составляет всего 3—15 мкв.

Промышленные и любительские приемники, собранные по супергетеродинной схеме и содержащие преобразователь частоты и два каскада усиления ПЧ, имеют К=5000—20000. Для получения большего усиления потребуется добавление каскада усиления ВЧ или еще одного каскада ПЧ. Любительские приемники прямого усиления имеют К=300—2000, что позволяет получить чувствительность порядка 5—50 мв/м