Автоматический терморегулятор с датчиком-транзистором

В. КРИВОПАЛОВ, Радио №7/1966, ст.51

Нестабильность параметров полупроводниковых диодов и транзисторов иногда может оказаться полезной. Так, например, зависимость проводимости от температуры позволяет использовать эти приборы при конструировании терморегуляторов . Электропроводность полупроводников с повышением температуры возрастает. Для транзистора П13, включенного по схеме с заземленным эмиттером, проводимость участка коллектор-эмиттер 10-4 1/Ом изменяется в несколько раз ом в интервале температур от 20 до 40° С, что дает возможность использовать его как термодатчик в автоматическом терморегуляторе. Терморегулятор, как правило, состоит из датчика, преобразующего изменение температуры в изменение линейной величины (контактный термометр) или в изменение величины электрической проводимости (термосопротивление или маломощный транзистор); усилителя тока или напряжения сигнала, поступающего с датчика; исполнительного устройства (реле), управляющего работой нагревателя; нагревателя (спираль из нихрома) или нагревательных элементов в зависимости от массы и объема подогреваемого объекта.

Основным преобразующим элементом является уравновешенный мост, в одно из плеч которого включен транзистор Т1 по схеме с общим эмиттером (датчик). К одной диагонали вг моста подведено питающее напряжение от батареи, аккумулятора или выпрямителя в пределах от 1 до 10 В в зависимости от того, какой уровень сигнала должен соответствовать изменению температуры на один градус. С другой диагонали снимается напряжение полезного сигнала. Мост обладает повышенной чувствительностью и его удобнее применять при регулировке начального уровня стабилизации температуры. Мост балансируют при температуре окружающей датчик-транзистор среды потенциометром R2. В дальнейшем изменение температуры окружающей среды вызывает изменение проводимости перехода коллектор-эмиттер и баланс моста нарушается. Тогда на вход усилителя поступает напряжение, зависящее от степени изменения температуры.

Последующее усиление, а следовательно, и выбор схемы усилителя определяется параметрами исполнительного электромагнитного реле управляющего работой нагревательного элемента. Мощность контактов реле должна соответствовать мощности подогревателя, а мощность последнего, в свою очередь, определяется массой, объемом и назначением объекта, температуру которого надо регулировать.

Для подогревателя мощностью до 150 вт можно использовать реле типа РКН, РЭС, а свыше 150 вт — реле с более мощными силовыми контактами (например, МКУ-48, которое Включено через промежуточные реле с меньшим током срабатывания). Таким образом, выходной ток усилителя должен быть достаточным для включения или выключения исполнительного или промежуточного реле. Для этой цели можно использовать усилитель постоянного тока на одном или двух транзисторах, ламповый усилитель постоянного тока или же спусковое устройство, например, триггер (рис. 1—3). Терморегулятор настраивают на определенные точки стабилизации температуры, то есть на определенные токи срабатывания, по ртутному термометру, причем надо учитывать массу и объём объекта, инерционность подогревателя, разность между токами срабатывания н выключения реле, а также, что особенно важно, инертность самого ртутного термометра.

Существуют различные схемы терморегуляторов. Использование в каждом конкретном случае того или иного варианта терморегулятора позволяет получить желаемые результаты.

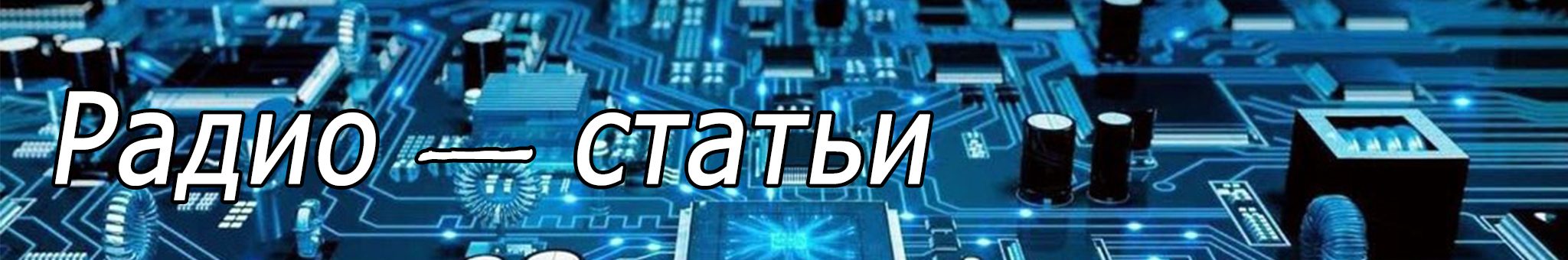

На рис. 1 приведена схема терморегулятора с поляризованным реле в качестве исполнительного устройства. ОнО состоит из моста с датчиком-транзисторОм T1 усилительного каскада на транзисторе Т2 с реле Р1 (РП-7) в качестве нагрузки, исполни тельного реле Р2 (МКУ-48) и нагревательного элемента (нихромовая спираль на 500 вт). Питается терморегулятор от гальванического элемента 1,3 ФМЦ, включенного в диагональ моста, и батареи КБС—Л—0,5 в цепи усилительного каскада. На подогреватель напряжение подается от сети переменного тока через нормально замкнутые контакты реле Р2. Обмотка реле Р2 также должна быть рассчитана на это напряжение. Регулировка терморегулятора сводится к балансировке моста с помощью резистора R2 при начальной температуре (20° С) и установке рабочей точки усилительного транзистора T2. При отсутствии напряжения в точках аб моста изменением сопротивления резистора R4 устанавливают такое смещение на базе транзистора T2, чтобы напряжение на его коллекторе было равно половине напряжения источника питания. Обычно это сопротивление оказывается в пределах 150—300 ком. Сопротивление резистора R4, кроме того, определяет и глубину отрицательной обратной связи. В результате этого по одной из обмоток реле потечет начальный ток /к. Для нейтрализации магнитного потока, созданного начальным током, по другой обмотке реле надо пропустить встречный ток /н. Его можно регулировать резистором R6.

Точки стабилизации температуры терморегулятора устанавливают следующим образом. При включении подогревателя (при нагревании объекта) с преобразовательного моста поступает напряжение сигнала. При повышении температуры ток через реле возрастает. Как только температура достигнет требуемого уровня, коллекторный ток становится достаточным для срабатывания реле Р1 контакты которого включают обмотку силового реле Р2. Контакты реле Р2 в свою очередь, размыкают цепь литания нагревателя, но нагревание продолжается из-за тепловой инерции подогревателя и объекта, так что температура объекта может превысить нужный уровень. Поэтому, выждав момент, когда после остывания объекта снова начнется его нагревание, изменяют ток нейтрализации (резистором R6) так, чтобы реле срабатывало при температуре на несколько градусов ниже, чем заданный уровень стабилизации. Так можно установить точку стабилизации в диапазоне температур 25— 45° С. Если потребуется подогрев и стабилизация температуры ниже комнатной, то мост балансируют при этой начальной температуре, например при 5—15° С, Во время регулировки и налаживания необходимо учитывать также ток выключения реле, причем регулируя реле надо добиться, чтобы ток включения минимально отличался от тока выключения.

На рис. 2 показана схема терморегулятора со спусковым устройством. Он содержит такой же мост с датчиком-транзистором Т1 на входе, как и предыдущий, спусковое устройство — это триггер на транзисторах Т2, Т3, имеющий два устойчивых состояния, нагрузкой которого служит реле Р1 типа (РКН или РЭС), усилитель (Т4), симметрирующий транзистор Т5 и выпрямитель сетевого напряжения 127 в на диоде Д1

Во время налаживания терморегулятора сначала попарно подбирают транзисторы Т2-Т3 и Т4-Т5, мало отличающиеся друг от друга по па параметрам. Их коэффициент усиления В должен быть около 50. Если триггер собран правильно, то коллекторное напряжение одного из транзисторов должно приближаться к напряжению источника питания 26 в (транзистор закрыт) и на другом — к половине этого напряжения (транзистор открыт). Поочередно замыкая пинцетом базу и эмиттер транзисторов Т2 и Т3 проверяют, перебрасывается ли триггер из одного состояния в другое, что соответствует срабатыванию и отпусканию реле Р1. Если это не наблюдается, проверяют идентичность всех его элементов. Затем подсоединяют транзисторы T4 и Т5. На базу транзистора Т4 сигнал поступает с моста, а на Т5 подается симметрирующее напряжение с делителя R10—R11 При нарушении баланса моста (предварительно его балансируют при начальной температуре), возникшем в результате повышения температуры (нагревания объекта), на усилительный транзистор Т4 поступает напряжение сигнала, вызывающее переброс триггера и выключение нагревателя. При этом на базу транзистора Т5 подается напряжение несколько меньше того, которое снимается с разбаллансированного моста при температуре стабилизации. Если при остывании (уменьшении напряжения сигнала) триггер не возвращается в исходное состояние, но это можно осуществить изменением напряжения на базе транзистора Т5 с помощью потенциометра R11, то следует переключить выводы коллекторов транзисторов T4 и Т5. Иногда перед перебросом триггера может наблюдаться дребезжание реле, тогда следует подключить конденсатор С2 емкостью 0,5—2 мкф к базе транзистора Т2, как показано на рис. 2. Такой терморегулятор лучше использовать для стабилизации какой-то определенной температуры.

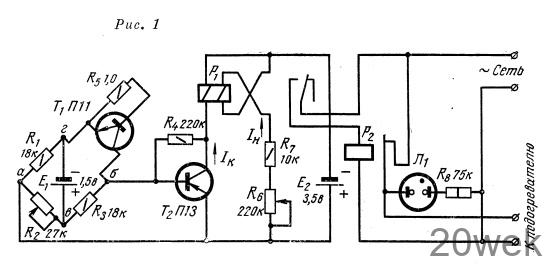

Можно построить терморегулятор на электронной лампе (рис. 3). Этот терморегулятор по принципу работы не отличается от предыдущих. В данном случае двухкаскадкый усилитель постоянного тока собран на триоде 6Н1П с нагрузкой в оконечном каскаде (реле P1)

Устройство питается от двух выпрямителей. Один из них, собранный на германиевом диоде Д1, питает мост, другой (на диодах Д3—Д4) — усилитель постоянного тока. В качестве Тр1 можно использовать любой силовой трансформатор с повышающей обмоткой на 200—250 в (15—20 ма) и одной обмоткой накала, причем она используется для выпрямления напряжения, питающего мост. Налаживание устройства заключается в согласовании режимов предварительного и оконечного каскадов. При нагревании и, следовательно, нарушении баланса моста на сетку Л1а поступает напряжение отрицательной полярности, запирая лампу. Напряжение на ее аноде увеличивается, вызывая увеличение тока через Л1б. Как только этот ток окажется достаточным для срабатывания реле Р1, контакты реле размыкаются, и нагревание прекращается. Увеличивая смещение на резисторе R9 (с помощью потенциометра можно отодвигать момент срабатывания реле и, таким образом, градуировать терморегулятор. Работа терморегуляторов была проверена при комнатной температуре. Датчики-транзисторы находились в термостате и могли поддерживать в нем температуру в диапазоне 25—50° С. Наиболее трудный режим для работы стабилизаторов — незначительная разность температур окружающей среды и термостата, что соответствует лишь незначительному изменению проводимости датчика. При работе в этом режиме напряжение, снимаемое с моста, незначительно. Снять большее в этих условиях можно, если к диагонали моста вг приложить напряжение не 1,5 В, а 3,5 в или выше. Наоборот, при значительных разностях температур следует уменьшать это напряжение. Стабилизация напряжения питания моста необходима при сетевом варианте из-за изменения напряжения сети. О работе нагревательного элемента можно судить по индикатору (неоновая лампа), как показано на рис. 1.

Конструктивное выполнение терморегуляторов произвольное. Необходимо лишь удалить датчик на такое расстояние от нагревательного элемента, чтобы последний не оказывал влияния на работу устройства. В качестве датчиков можно использовать транзисторы любой проводимости. Нужно лишь соблюдать соответствующую полярность включения.

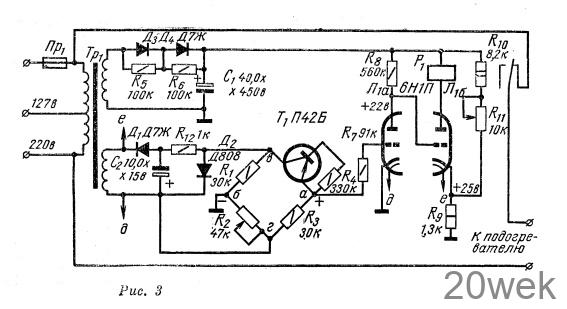

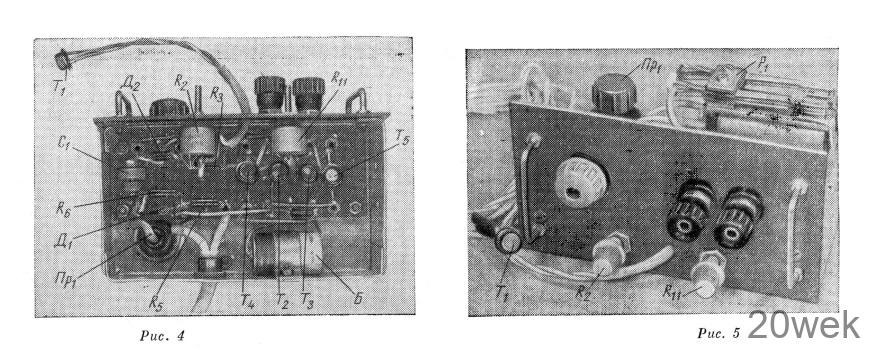

В качестве примера можно описать конструкцию второго варианта. Он выполнен на шасси размерами 125X80X80 мм. На переднюю панель выведен индикатор переключения нагревателя, ручки потенциометров балансировки моста (R2), а также смещения на базе транзистора Т5 (R11) и зажимы для подключения нагревателя. Наверху расположен предохранитель и исполнительное реле Р2 (РКН) с облегченной контактной группой. Под шасси размещены транзисторы Т2—T5, батарея 1,5 в и все остальные детали. Датчик — транзистор соединен с терморегулятором гибким проводником, и его можно установить на любом объекте. Все элементы должны быть изолированы от шасси, так как устройство питается непосредственно от сети.